みなさまこんにちは。馬場です。

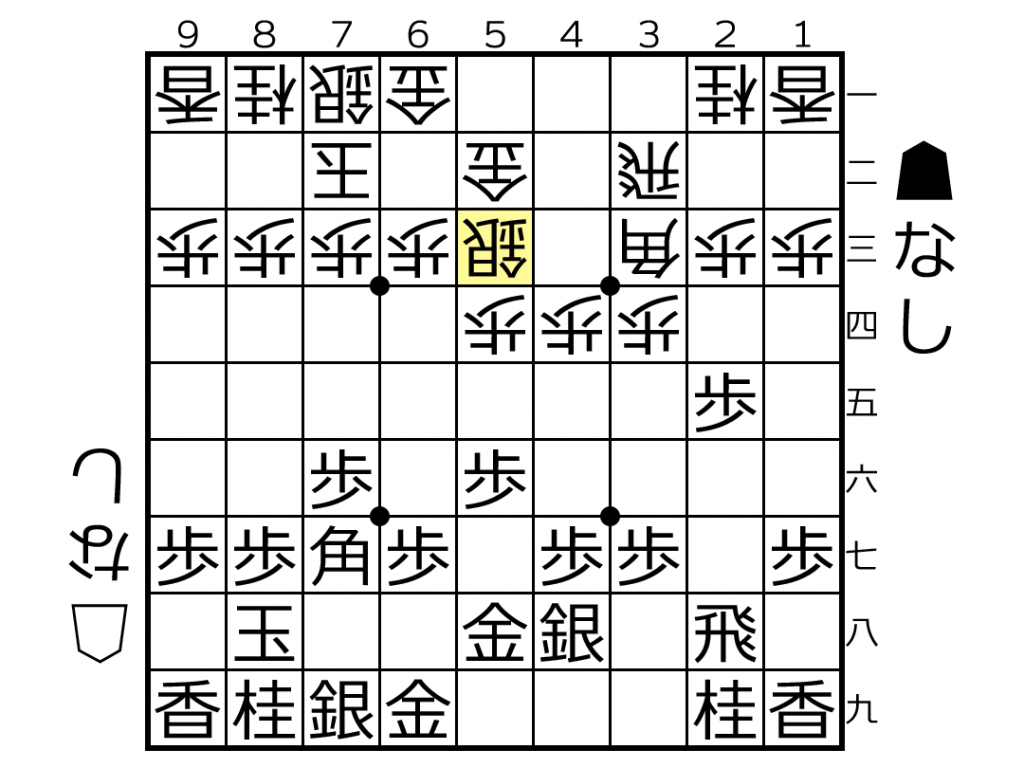

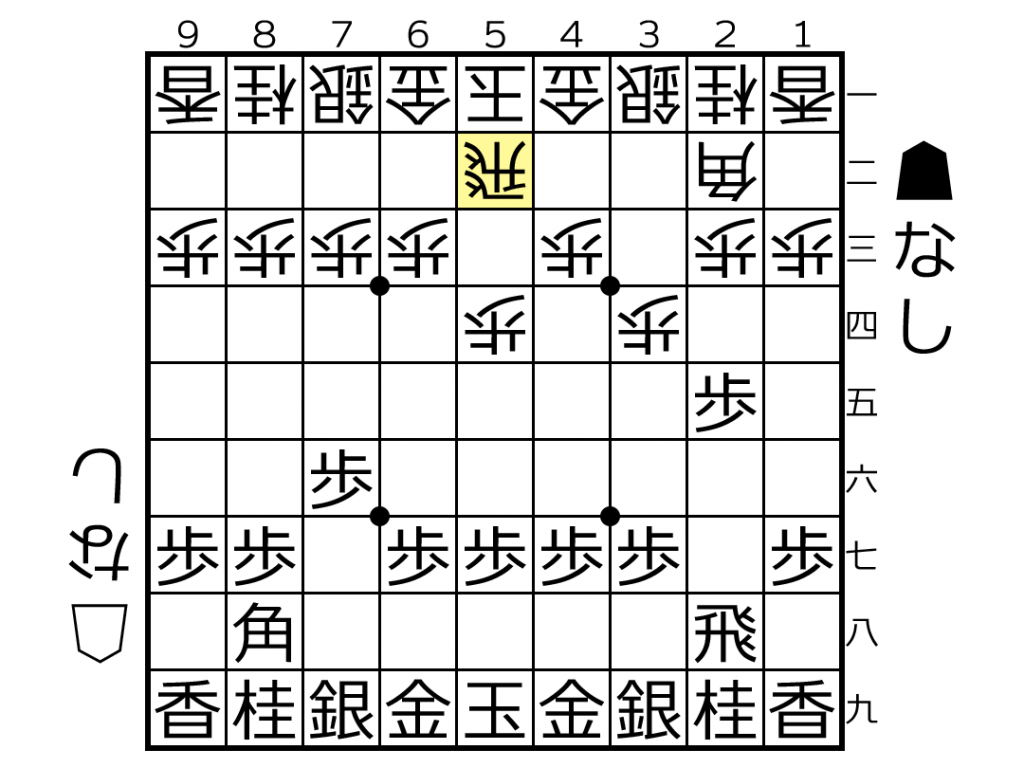

先日ネット将棋で、次のような局面に遭遇しました(私が先手)。

何の変哲もない居飛車対三間飛車の序盤戦ですね。最近の三間飛車は△43銀型から石田流に組む方が人気かとは思いますが、△53銀型も昔からある指し方で、よく指されています。

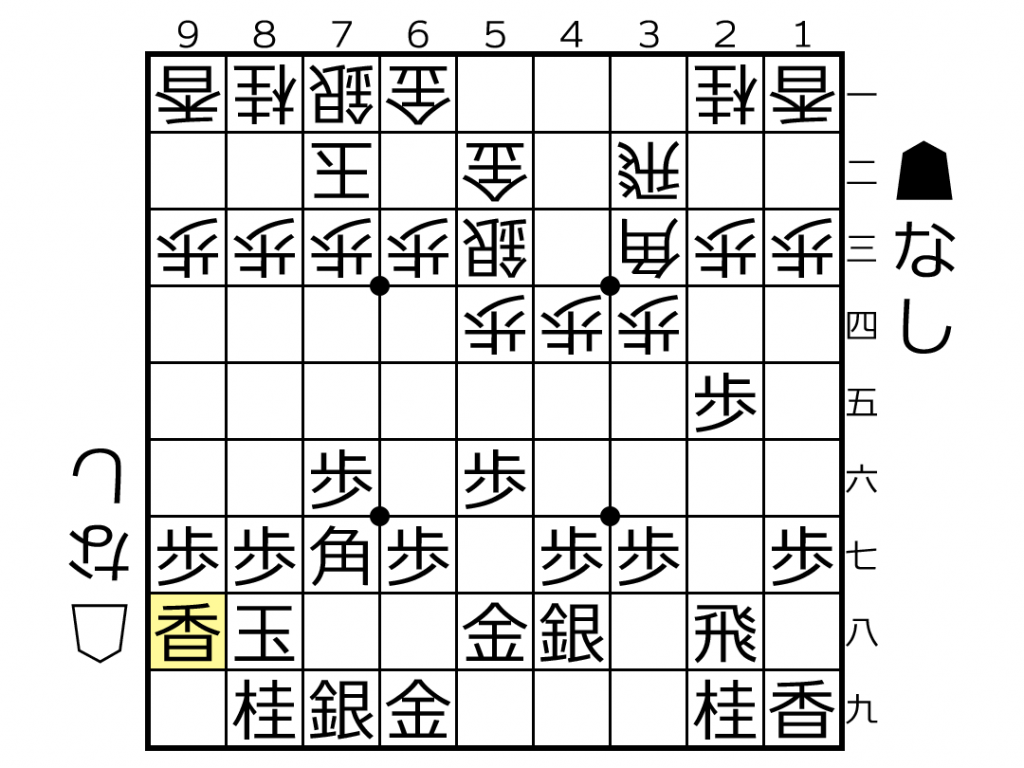

ここで私は▲98香と上がりました。

ささやかな工夫の一着です。一見居飛車穴熊を目指してごく普通の手に見えます。が、数年前までなら、△53銀と上がられたら▲57銀と上がり、△64銀には▲66銀と対抗する手を用意する。これが定跡、というよりもはや、「常識」でした。

▲66銀と上がる形はもちろん今でも有力ではあるのですが、それが常識であった頃に比べるとずいぶん少なくなり、現在では▲57銀自体保留してしまう指し方も見られるようになりました。

今回は、なぜ▲66銀と上がる形が減ったのか、そして▲57銀保留の意味について、少し歴史を振り返りながらお話していこうと思います。

***

私が生まれたのが平成の初期も初期の頃。ですので、私は将棋を始めたときからいわば「平成の将棋観」にどっぷり浸かってきました。

同じ局面でも、時代によって結論が変わることがしばしばあります。その時代時代で、「何を重視するか」が変わってくるからです。今はAIの登場で「評価値」という言葉がなじみ深いものになりましたが、それになぞらえて言えば、時代によって「評価軸」が変わるから、とも言えます。

例えば現在のAIは、「歩切れ」を相当に重視している印象があります。プロの将棋を見ていると、角換わりの将棋で早々に先手が▲45桂と跳ねていき、その跳ねた桂を歩で取られてしまう、といった将棋も最近だと珍しくなくなりましたが、昔だったら考えられない進行だったと思います。現在の評価軸だと、桂は取られた代わりに歩を手持ちにして、しかも相手は歩切れなのでバランスが取れている、ということなんですね。

では平成の時代には何が重視されていたのかと言えば、これはもう何と言っても「玉の堅さ」でした。堅さの象徴と言えば「穴熊」ですが、平成は将棋界においては「穴熊」の時代だった、と言っても過言ではないかもしれません。

ちょうど私が将棋を勉強し始めた頃が、角道を止める普通の四間飛車に対して、▲57銀左急戦(もはや死語に近い)と居飛車穴熊が半々ぐらい指されている過渡期だったでしょうか。それから居飛車穴熊が徐々に猛威を振るい始め、爆発的に流行していきました。当時は、角道を止める振り飛車は居飛車穴熊に組まれるからダメ、とでも言うような風潮さえあったように思います。だからこそ、ゴキゲン中飛車や角交換振り飛車といった、穴熊に組ませないアグレッシブな振り飛車が流行していったわけですね。

とにもかくにも玉を堅く囲うことが重視されていましたから、今ではなかなか見られませんが、対抗形のみならず相居飛車戦でも穴熊に囲うのが普通になっていきました。矢倉はもちろん、一見穴熊になり得なさそうな相掛かりでも穴熊にする将棋がタイトル戦で登場したほどです。

また、これも今ではほとんど目にすることはなくなりましたが、以前はどの棋書を手に取っても必ずと言っていいほど、「堅い」+「攻めてる」+「切れない」=「勝ち」(自玉が堅くて、こちらが攻めてて、その攻めが切れなければ、すなわち勝ち)という、「勝利の方程式」なるものが書かれていました。それだけ玉を堅く囲う将棋を解説する棋書があふれていたわけですね。

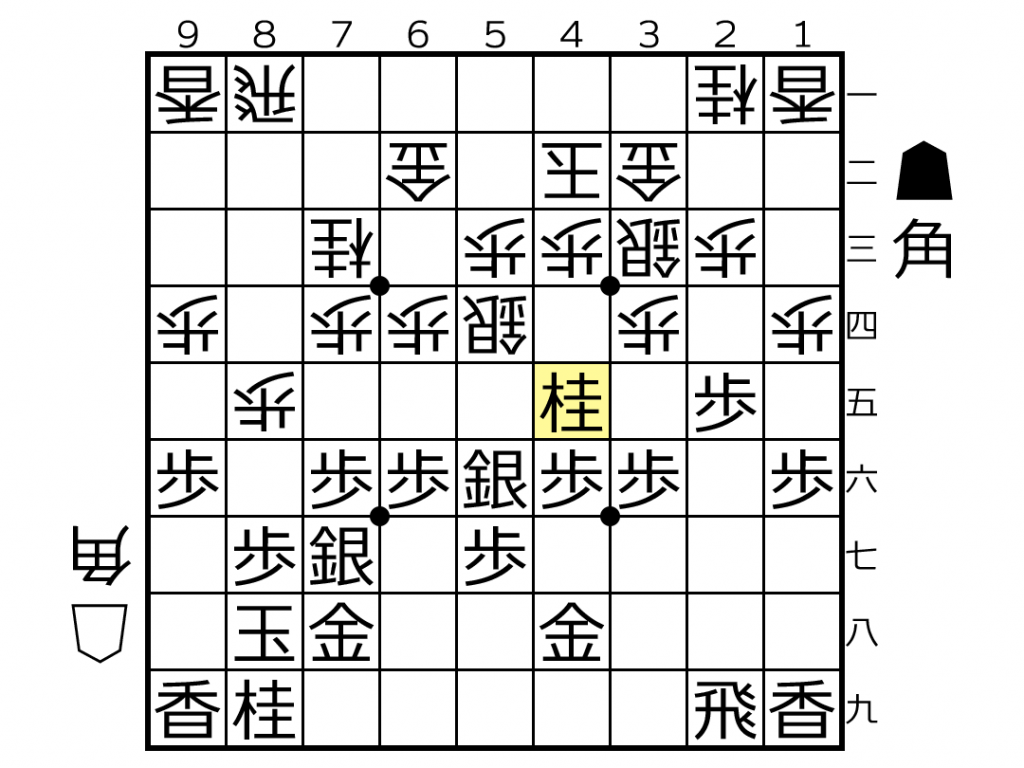

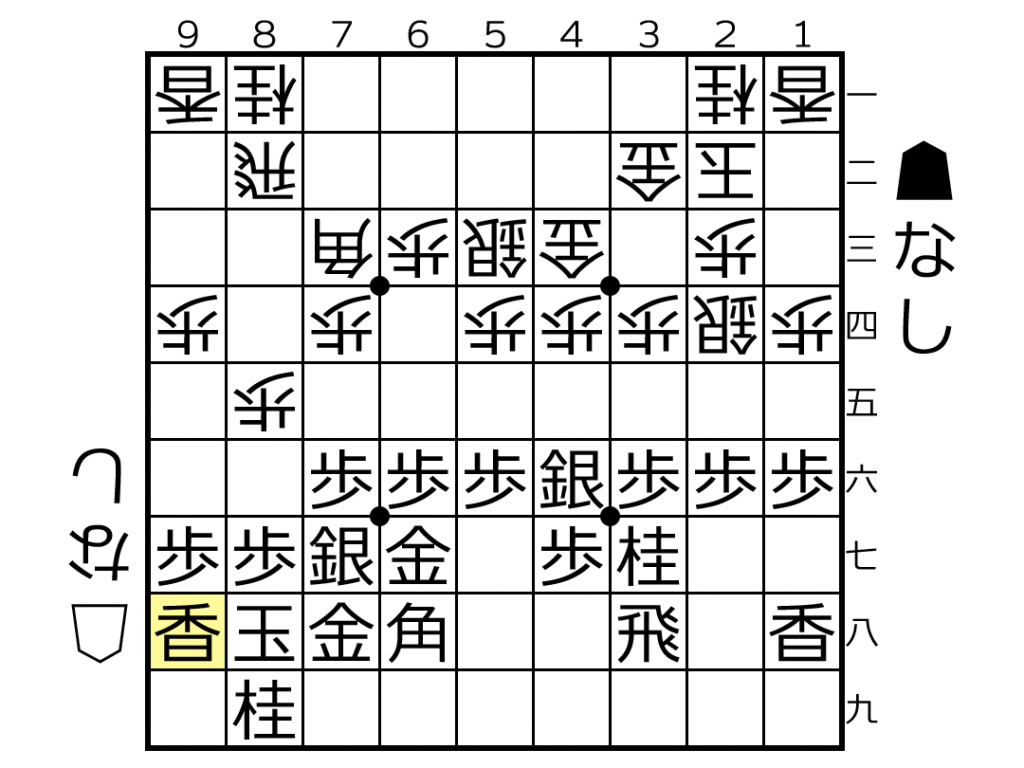

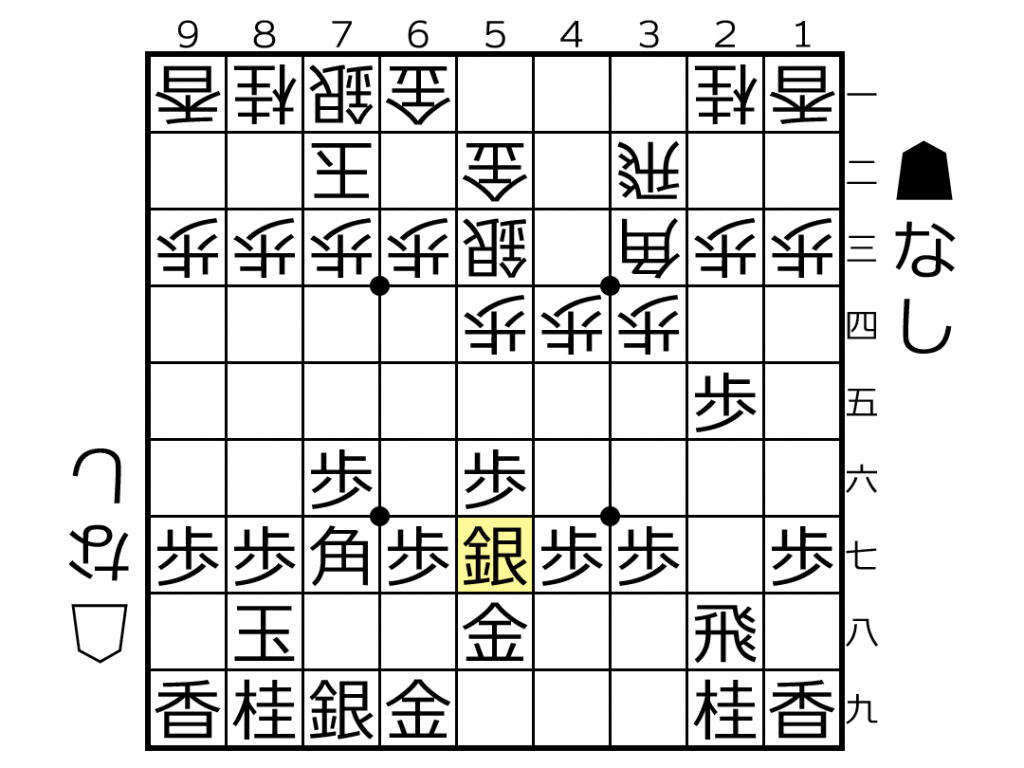

ここで、冒頭で挙げた図面に戻ってみましょう。

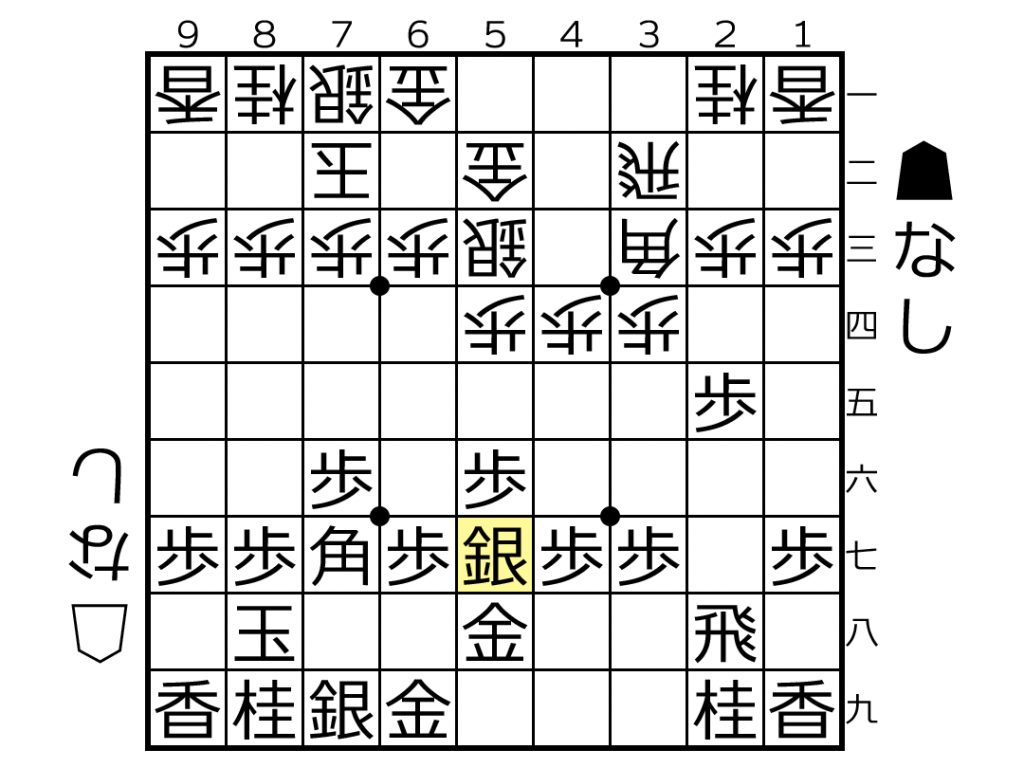

ここから居飛車側が▲66銀型を志向すると、あくまで一例ですが、たとえば次のようになります。

先手玉はガッチガチの四枚穴熊ですね。67に歩がいるのが一つのポイントで、▲66歩と突かずに低く構えることによって、とんでもない堅さの穴熊を実現できました。これが▲66銀と上がる形の狙いなわけですね。

玉の堅さがあまりにも重視されていた時代、このようなガチガチの四枚穴熊が居飛車側の一つの理想形として見られていたことは言うまでもありません。だからこそ、▲57銀から▲66銀とする駒組みは当然のものとして受け入れられていたわけです。

当時それほどまでに玉の堅さが重要視されていたのにはもちろん理由があるのですが、それはまた次回お話ししましょう。

0件のコメント