どうも、あらきっぺです。

今回の題材は、こちら。

【袖飛車に作戦勝ちする構想】

— あらきっぺ (@burstlinker0828) June 21, 2025

相手は袖飛車に構え、力戦志向の指し方をしています。こうした銀の出足が遅い場合、こちらは中原囲いに構えるのが有力です。… pic.twitter.com/VibCiBVB5m

相居飛車において袖飛車は珍しい作戦ですが、稀に指される戦法でもあります。こうした滅多にお目に掛かれない作戦は、慣れていないことが多いので、どう対処するのか戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、この戦法を撃退する上で知っておくと役に立つ構想をテーマに、解説を進めたいと思います。

角道を止めずに対抗する

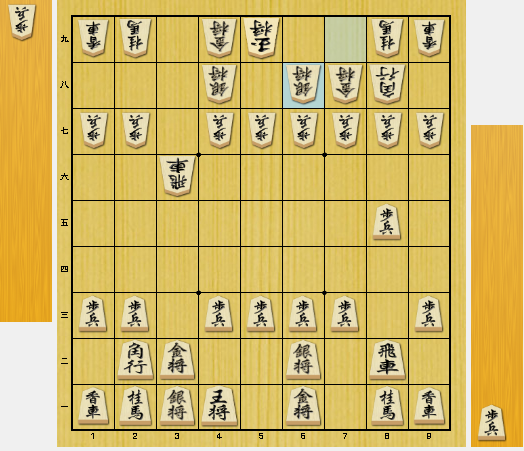

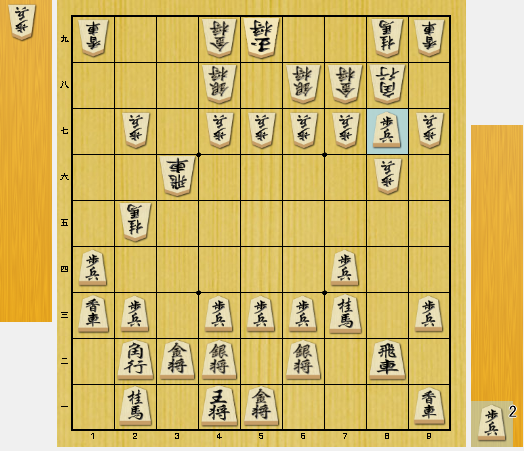

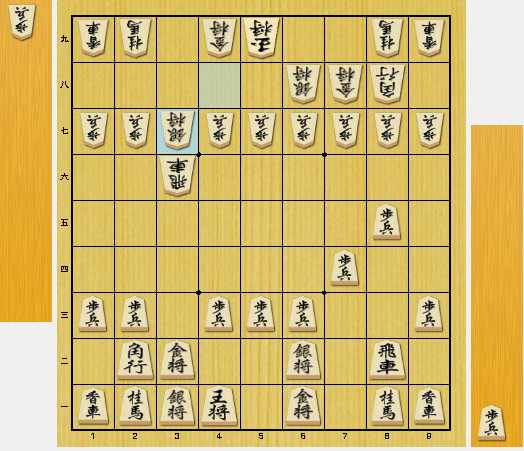

改めて、上記ツイートの局面を始めから振り返ってみましょう。下図は相手が☗6八銀と指し、陣形を整備したところです。

こうした局面は、袖飛車を採用されると出現しやすい状況です。基本的には何を指しても一局ではありますが、そうは言ってもここから得になりやすい指し方や、損になりなりやすい指し方が存在することは確かです。

例えば、こちらは囲いを固めるために雁木に組んだりするのは一案です。ただ、結論から述べると、こうした受け身の姿勢は、損な指し方の部類に属されます。

こういった組み上がりになると、こちらは次に☗1四歩☖同歩☗1三歩から端を攻められてしまいます。このように、袖飛車は囲いを低くまとめて軽快に先攻する展開が、理想の一つです。雁木のような陣形を盛り上げる指し方を選ぶと、相手の術中に嵌りやすいので得策にはなりません。

こういった背景があるので、冒頭の局面では、陣形を低い状態でまとめる指し方のほうが得策です。ゆえに、筆者は☖7四歩→☖5一金と指しました。これが臨機応変な駒組みになります。

基本的に袖飛車は2筋に隙が生じやすいので、角交換には強くありません。よって、こちらとしては角道を止めずに戦うほうが賢明です。また、囲いに関しては早めに完成しつつ、相手に堅さ負けしない玉型がベスト。そうしたことを考慮すると、中原囲いは良いチョイスになるのです。

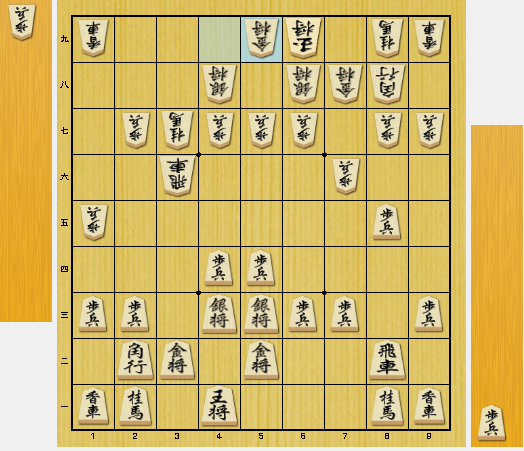

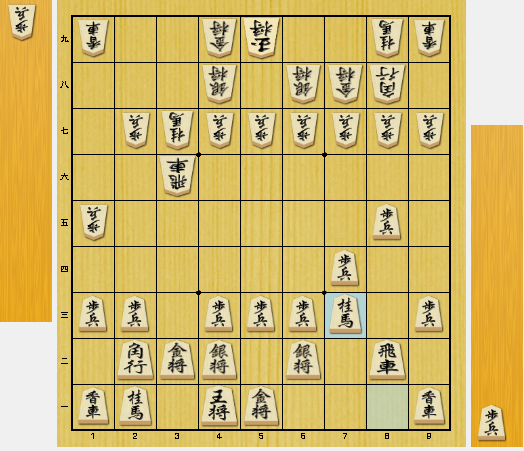

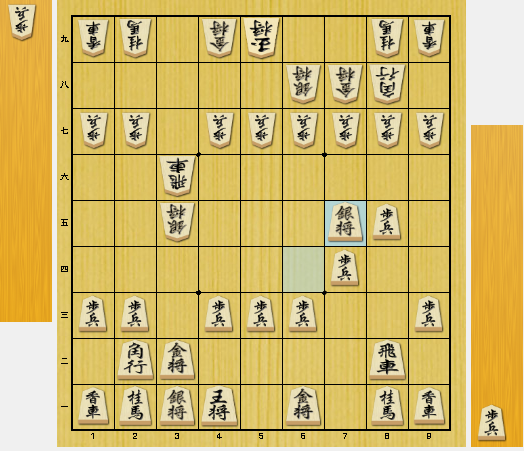

上図では☗3七桂→☗1五歩で攻撃態勢を整えるのが一案ですが、こちらは気にせず☖4二銀→☖7三桂と進め、堂々と陣形を充実させましょう。

さて、ここで☗1四歩☖同歩☗1三歩と先攻される手は気になります。この攻め筋は、袖飛車を相手にする上で常に警戒が必要と言えます。ただ、上図ではカウンターを撃つ準備が整っているので、その攻めは怖くありません。

具体的には、☗1三歩を自然に☖同香と取ります。こう指すと☗2五桂と跳ばれますが、そこで☖8六歩☗同歩☖8七歩が期待の反撃になります。

これを☗同金だと☖8五歩が痛烈です。かと言って、☗7九角と引くようでは、この駒が遊んでしまうので苦しい選択でしょう。こちらは☖5五角と活用して角の働きの差を主張にすれば、問題ありません。

このように、角道を止めずに戦えば、相手は角が使いにくいので8筋の継ぎ歩が効果的な反撃になります。ゆえに、相手の攻めをそこまで恐れなくても良い状況が作れます。こうした恩恵は、失敗例の変化では見られないものでした。

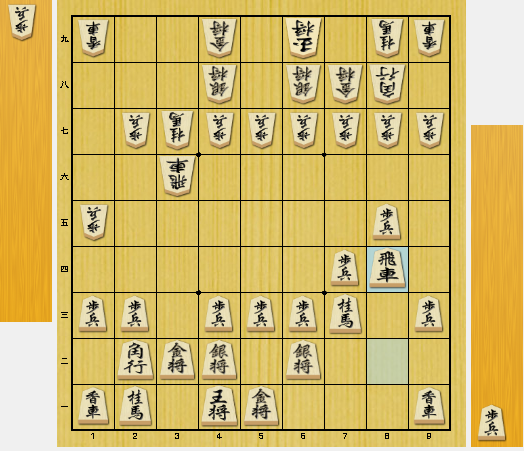

相手は有効な攻めが難しいのであれば、☗6九玉から囲いを整備するのが関の山です。対して、こちらは陣形整備がほぼ完了しているので、動く段階に入りましょう。具体的には、☖8四飛と浮くのが一策です。

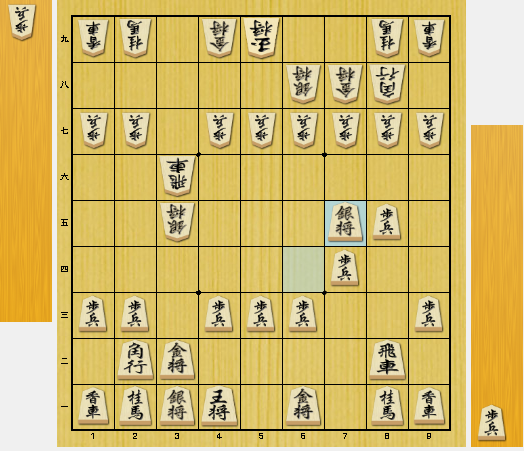

次に☖7五歩が突ければ、こちらは非常に効率の良い配置になります。7筋の歩を伸ばせば☗7六歩と突く手を牽制できますし、飛車の横利きも四段目に行き渡るので端攻めを無効化できます。

相手がそれを嫌うなら、上図で☗7六歩と突くよりありません。ただ、それには☖8八角成☗同金☖7五歩から動いていくのが得策です。☖7五歩に☗同歩なら、☖5四角と打って3七の桂を目標にする要領で戦います。この変化は、玉型の差が著しい状態で戦いが起こっているので、こちらが優位だと言えるでしょう。以上の理由から、上図はこちらの作戦勝ちだと考えられます。

こうして一連の進行を見ると、こちらは角道を止めずに駒組みを進めたことで、リードを奪えたことが読み取れます。

このように、袖飛車に対しては、角道を止めずに対抗するのが得策です。その状態を維持すると相手は☗7六歩を指しにくい状態が続くので、必然的に角の効率に差が生じることになります。この理屈は袖飛車を相手にした場合は常に有力な姿勢になるので、意識して頂ければ幸いです。

相対性理論を意識する

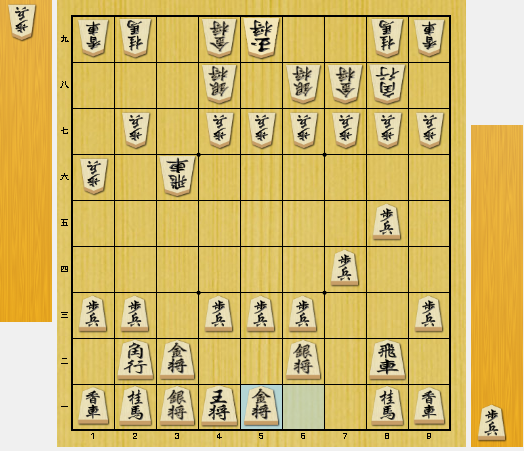

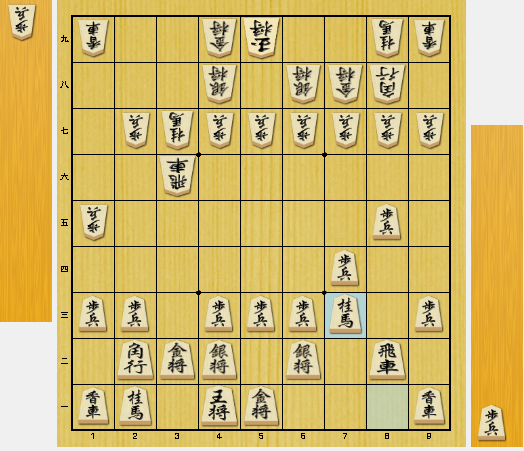

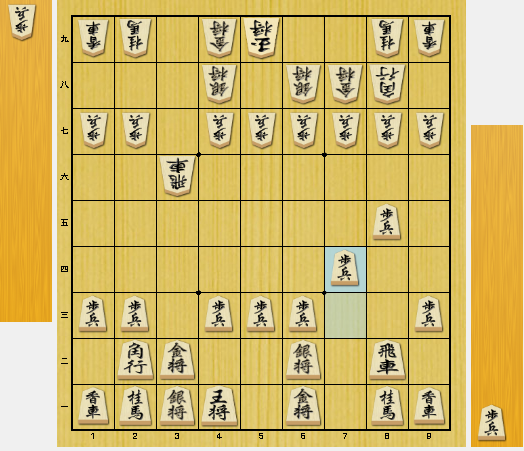

なお、相手は☗3七桂型を作っても端攻めが上手くいかないのであれば、この形に組んでこないことも考えられます。例えば、☗3七銀型に構えて銀を繰り出してくるのも、袖飛車ではよく見られる指し方です。この場合の対処法も触れておきましょう。

この場合は、☗4六銀→☗3五銀→☗3七桂と進めて、3筋にプレッシャーを掛けてくるのが袖飛車の常套手段です。その形を作られても悪くなる訳ではないですが、阻止できるのであれば、それに越したことはありません。

具体的には、こちらも右の銀を繰り出し、7五まで出てしまうのが有力です。

狙いはシンプルに、☖8六歩の棒銀です。それを防ぐには☗7六歩と突くより無いですが、これを指させれば、こちらは角交換に持ち込めます。☖8八角成☗同金☖6四銀と進めておけば、相手は徐々に指し手に苦心することになります。

袖飛車側が指し手に苦心する理由は、角交換に適性の低い布陣になっているからです。相手は2八の地点に隙があるので、それをケアするために☗3八金と指さないといけません。しかし、ここに金を上がると玉型が堅く囲えないですね。

また、先述したように袖飛車側は☗3七桂と跳ねたいのですが、角交換になると☖5四角から桂頭を狙われてしまうので、それも安心して指せない状態になります。ただ、そうなると有効手が見当たらなくなってくるので、徐々に指し手に苦心するというわけなのです。

この組み方が有力なので、相手が銀を繰り出す構想に対しては、こちらも銀を繰り出すのが有力な駒組みになります。

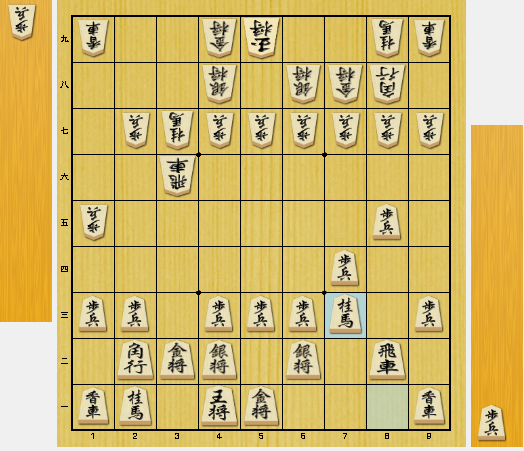

このように、袖飛車を相手にした場合は、上図のような布陣に構えておき、☗3七桂型には☖7三桂型を、☗3七銀型には☖7三銀型をぶつければ、旗色の良い将棋になります。要するに、似たような構えを作っておけば、角の働きの差(及び角交換の適性の有無)が自ずとクローズアップされるので、作戦勝ちが見込めるというわけですね。

なお、こうした相手と態度を合わせて条件の良い将棋に誘導するのは、拙著『現代将棋を読み解く7つの理論』の中に記載している「相対性理論」を活用したものです。もしご興味がありましたら、こちらも併せてご覧いただければ幸いです。

【現代将棋を読み解く7つの理論】

https://amzn.to/3J1HUcF

0件のコメント