どうも、あらきっぺです。

今回の題材は、こちら。

【自陣に歩を打つときの考え方】

— あらきっぺ (@burstlinker0828) March 17, 2025

こちらは右玉に構えているので、相手の攻めを待つのが基本姿勢になります。問題はどう待つかですが、案の一つに☖53歩が挙げられます。… pic.twitter.com/4K4MsCcbK0

将棋は序盤戦で大差が着くことは稀ですが、細かい部分の損得が作戦勝ちや主導権を握ることに繋がるケースは少なくありません。ただ、そうした細かい部分の損得は、一体何に注目すれば良いのかが見えにくいところはありますね。

そこで今回は、そうした部分を考える際に役に立つ考え方をテーマにして、解説を進めたいと思います。

敵の大駒の利きに注目する

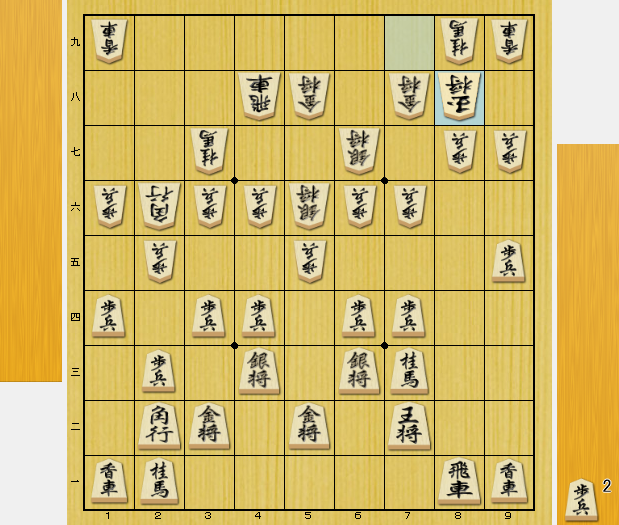

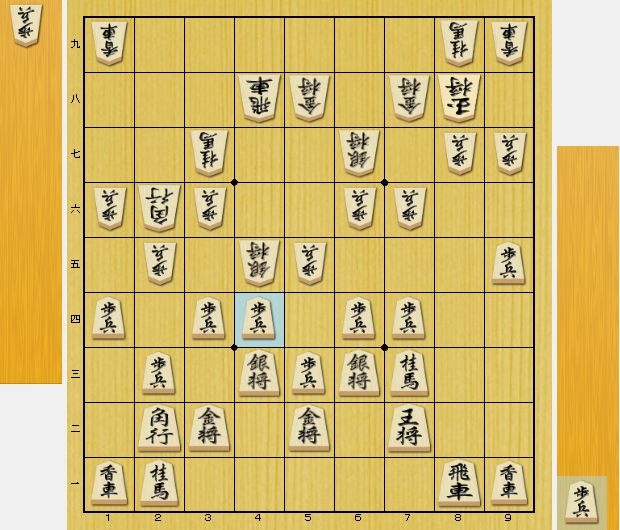

改めて、上記ツイートの局面を始めから振り返ってみましょう。図は相手が☗8八玉と指し、陣形を整備したところです。

この局面は、相居飛車の力戦形です。ご覧のように、こちらは右玉に構えていますね。また、こちらは後手番ということもあり、自分から積極的に動く必要性はありません。ゆえに、上図はどのように待機するかが問われている局面と言えます。

手待ちするのであれば、☖6二金と寄って金を玉に密着させる手が一案です。これに対して相手も手が広い場面ですが、無難に指すなら☗4九飛で形を整えてくることが予想されます。

お互いに手入れをしましたが、上図は冒頭の局面と状況があまり変わっていません。ゆえに、こちらは再び何かしら待機する手を指すでしょう。

ただ、冒頭の局面も上図の局面も、こちらは一点だけ気になる部分があります。具体的には、相手の角の利きが間接的に、こちらの本丸を睨んでいることが嫌らしいですね。

上図は、いつか必ず相手が☗4五歩から仕掛けてきます。それには☖同歩と応じるのが妥当ですが、そうなると2六の角の利きがスーッと通ってきますね。現状では角の利きが直射していても技が掛かることはありませんが、こうした状況が持続すると、自玉が万全の状態ではないことが嫌らしいのです。

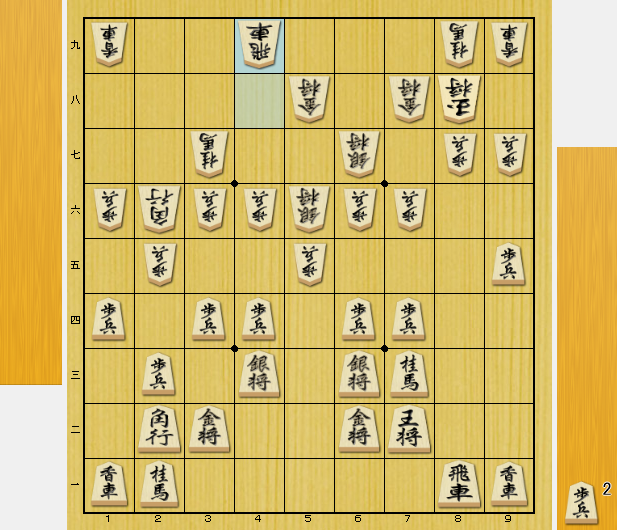

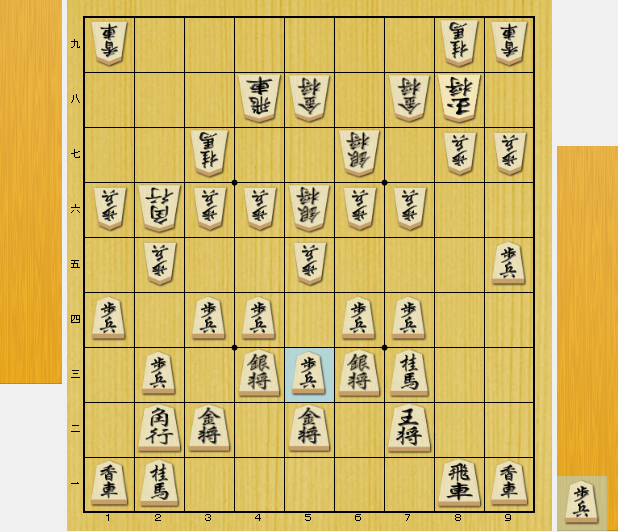

こうした側面があるので、筆者は冒頭の局面で、別の手を優先しました。具体的には、☖5三歩と打ちます。これが実戦的に堅実な一着ですね。

交換した筋の歩を再び打つので、見た目は消極的に見えるかもしれません。しかし、ここに歩を打っておけば2六の角は相当に攻めに使いにくいので、こちらは自陣の安全度が格段に上がります。ゆえに、この手は見た目以上に価値の高い一着なのです。

加えて、ここに歩を打っておけば、5四の地点に相手の攻め駒が来ないことも見逃せない利点です。つまり、上図から☗4五歩☖同歩☗同銀には、安心して☖4四歩で応戦できます。

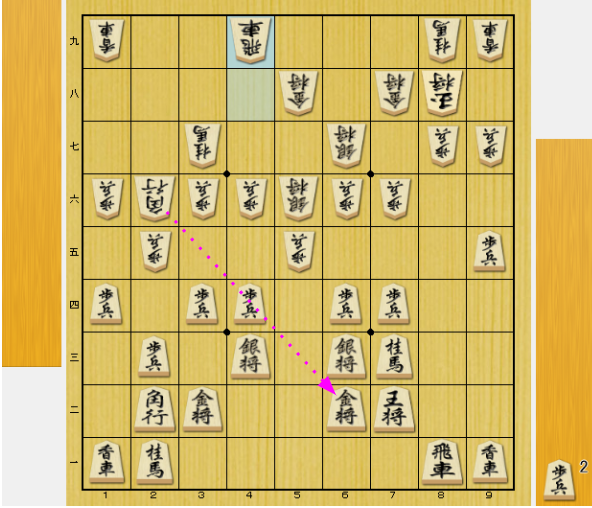

先手は☗4四同銀☖同銀☗同角と突っ込みたいところですが、☖同角☗同飛☖4三歩と平凡に受けられると、飛車の逃げ場が妙に難しい悩みを抱えます。☗4九飛には☖2七角、☗4八飛には☖6九銀が厳しいですね。特に後者の変化は、☗5四銀と打って囲いの銀を剥がす攻め筋がないので、先手は有効な攻め筋がないのが泣きどころです。

ゆえに上図では☗5六銀引と自重するのが妥当ですが、こちらは☖4二金左で、損のない手待ちを行っておけば良いでしょう。

以降は、☖6二金→☖5二金左とさらに玉型を強化するのが楽しみです。先手はそれを指される前に動きたいところですが、直前に打たれた☖5三歩の防壁が堅く、なかなか手出し出来ません。上図は有効な打開策が無く、こちらは千日手以上の局面が作れている印象です。よって、後手が上手く駒組みを進めたと言えるでしょう。

こうして一連の進行を見ると、☖5三歩という待ち方が、非常に手堅い姿勢であることが読み取れます。

このように、将棋の序盤は敵の大駒の利きに注目することが、重要な視点になることが多々あります。それが自陣に直通しやすい状況になると、戦いが起こった後に災いが起きやすいので、知らず知らずのうちにリスクを抱えることになります。裏を返せば、☖5三歩のような手を意識的に指しておけば、大崩れしない駒組みが行えます。特に、待機する際には、こうした姿勢がとても大事です。

歩交換の意味

ところで、冒頭の局面で☖5三歩が有効なのであれば、「そもそも、なぜ歩を交換していたんだよ?」という疑問を感じた方もいらっしゃるかと思います。

これに関しては、歩交換したときとその後で、「局面の状況が変わった」ことが主な理由になります。

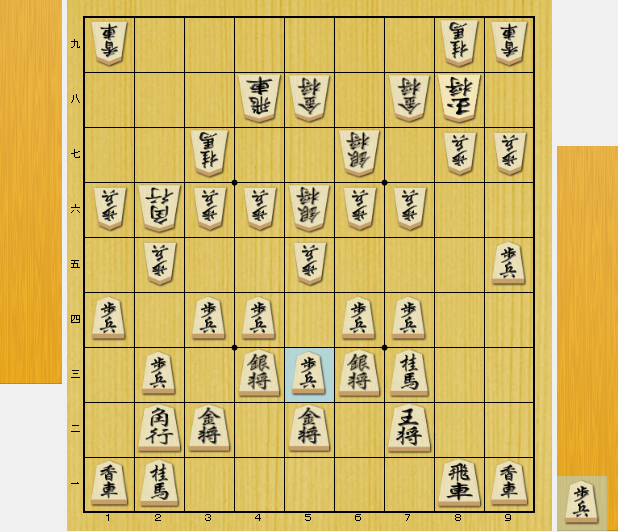

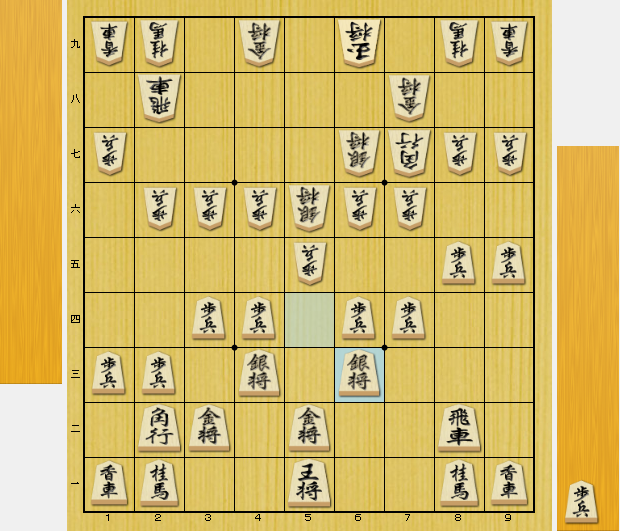

こちらが5筋の歩交換を行ったときは、どちらかと言えば先攻することを想定していました。こちらの攻めのプランとしては、☖7三桂→☖3一角→☖6五歩→☖7五歩という要領で動くのが一案です。つまり、2二の角を攻めに使う必要があるので、5筋の歩交換を行ったという訳です。

しかし、このあと相手は三手角から☗4五歩の攻め筋を狙ってきたので、こちらはそれに対処する必要が出てきました。ゆえに、当初の予定を切り替え、受けに回るプランにしたのです。そうなると2二の角を攻めに使う必然性もないので、先程とは状況が異なります。ゆえに、改めて☖5三歩と打ち直したという訳ですね。

要するに、将棋の序盤は、自分が攻める場合は歩交換を行って大駒の利きを通すほうが良く、受ける場合は盤上に歩を多く配置して、守備駒を増やすほうが良いということが読み取れます。こうした点も意識して駒組みを行うと、序盤のセンスが良くなっていくのではないかと思います。

また、こうした序盤で上手く立ち回るために必要になる考え方は、他にもあります。よろしければ、以下の記事も併せてご覧いただけますと幸いです。

0件のコメント