どうも、あらきっぺです。

今回の題材は、こちら。

【相手が駒を渡せない状況を作れ】

— あらきっぺ (@burstlinker0828) April 12, 2025

こちらは角金両取りを掛けられ、手痛い一撃を食らっています。困ったようですが、ここは☖24桂が臨機応変な一着です。… pic.twitter.com/KGkbTNU5xU

将棋は、よほど中盤戦で大差にならない限り、競り合いの終盤戦を迎えることになります。今回は、そういった状況を乗り切るための考え方をテーマに、解説を進めたいと思います。

相手が渡せない駒を作る

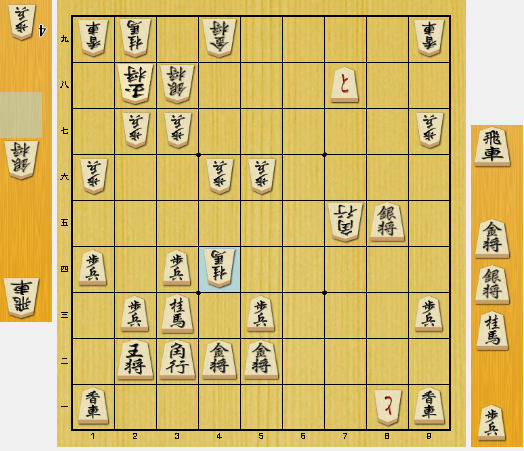

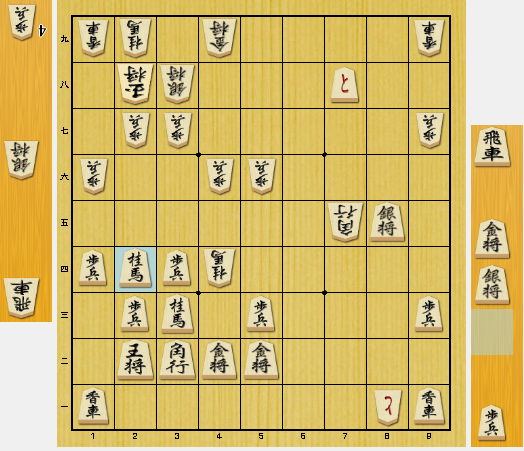

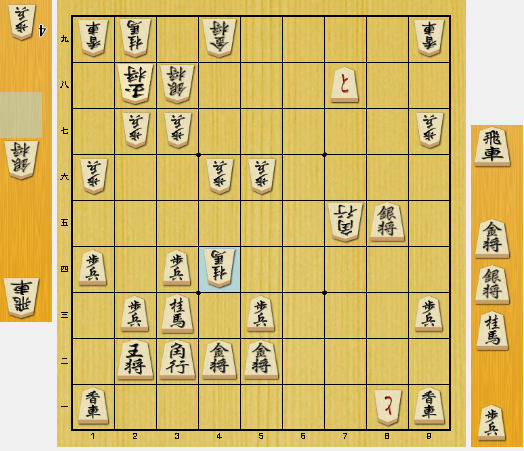

改めて、上記ツイートの局面を振り返ってみましょう。図は相手が☗4四桂と指し、両取りを掛けたところです。

この局面は、終盤戦の真っ只中といったところです。こちらは金得していますが、3二の角や8五の銀の働きが良いとは言えないので、簡単に勝てる状況ではありません。勝つためには、もう一つか二つ、山を越えないといけない情勢ですね。

さて、ひとまずこちらは、この両取りの処置を考えなければなりません。ぱっと見は、☖7六角で角を逃がしつつ、敵の囲いの金に狙いを定める手が視野に入ります。確かに、これは有力な一着です。

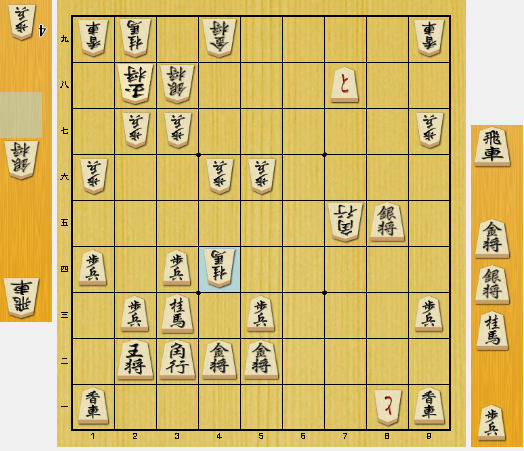

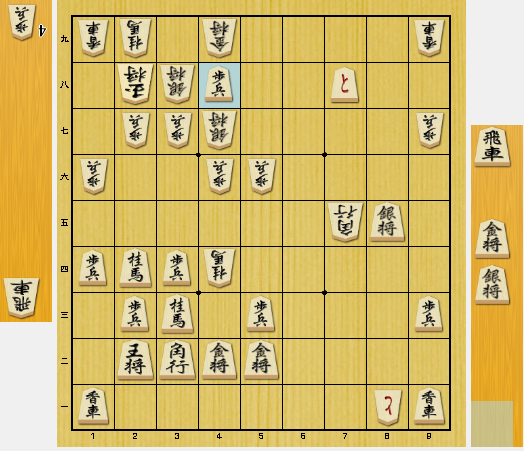

ただ、そこから☗5二桂成☖同金☗4四銀と迫られると、どういった印象を受けるでしょうか。

こちらは非常に玉型が手薄になり、実戦的に勝ちにくい情勢になったような感覚を覚えた方が多いのではないかと思います。上図は☗3三銀成の頓死筋があるので☖3二金と埋めるのが一案ですが、☗7一飛で下段に飛車を設置されると、やはりこちらは自玉の薄さが気になります。この進行は、攻め合いを挑める状況になりにくいので、こちらは望むべき進行ではありません。☖7六角と逃げた手が、あまり機能していないことも痛いですね。

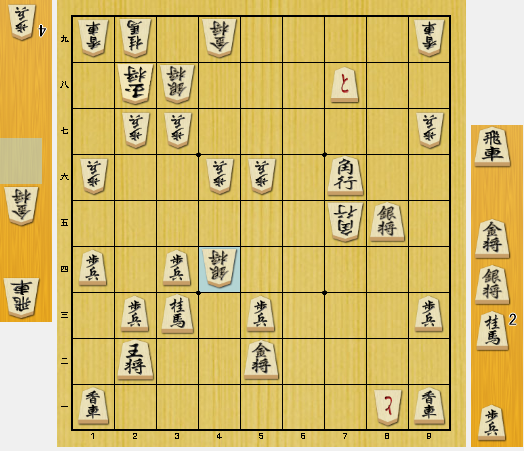

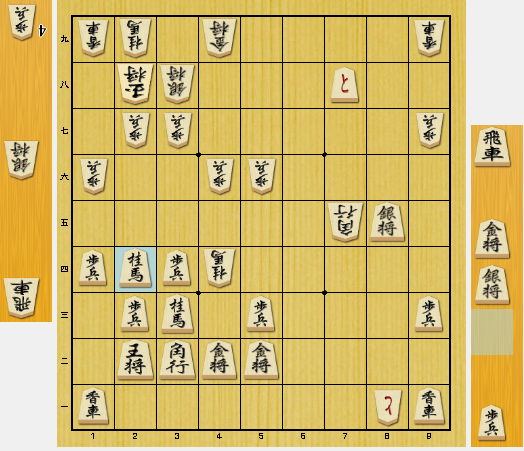

こうした背景があるので、冒頭の局面で筆者は、角を逃げない手を選びました。具体的には☖2四桂と設置するのが価値の高い一着になります。

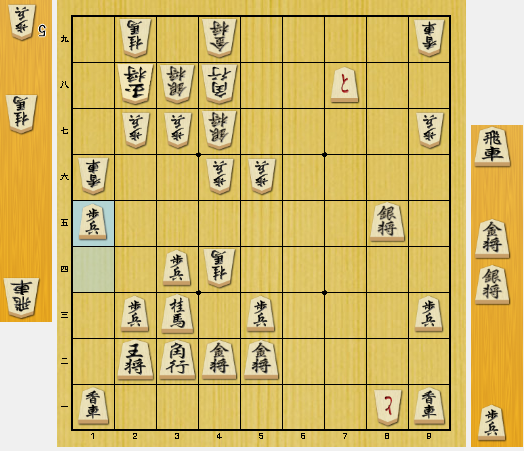

傍目には何を狙っているのか見えにくい一着ですが、これは桂がもう一枚入ることを待っている意味があります。つまり、上図から☗3二桂成☖同金と進むと、敵玉には☖3六桂打からの頓死筋が発生します。そうなると相手も気軽に角や金が取れないので、敵の攻めを減速させることに繋がります。

相手としては、安心して桂を渡せる状態にしておきたいところです。ゆえに本譜は☗4七銀打で継ぎ桂の筋を防ぎましたが、ここに銀を使わせれば相手は攻撃力が低下したので、こちらは寄せに専念できる格好になりました。まずは☖4八歩と叩き、敵陣の配置を乱します。

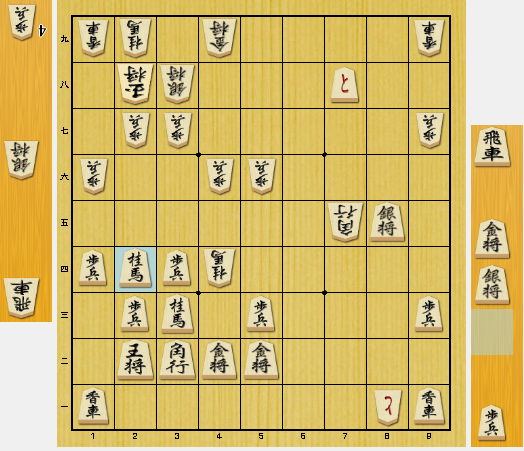

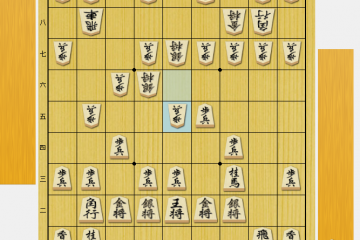

これを☗4八同金だと、見るからに美濃囲いが弱体化しますね。具体案としては、☖1五歩☗同歩☖同香と攻めるのが急所を突いています。☗1五同香には☖1六桂から詰んでいますね。

形が最も綺麗な対応は、☗4八同角です。ただ、この応接だと4筋が壁になるので、☖1六桂☗同香☖1五歩という攻め筋が炸裂することになります。

これは2手スキの攻めであり、相手がこれを上回るには詰めろを掛け続けるよりありません。しかし、上図でそういった手段は皆無なので、単純な攻め合いはこちらに軍配が上がります。

そうなると相手は受けに徹する必要がありますが、1筋を支え切るのは現実的ではありませんし、4筋もどん詰まりなので玉を逃がす手段も困難です。したがって、上図はこちらの寄せがしっかり決まっていると言えるでしょう。

こうした進行を見ると、☖2四桂と打った手を境にして、こちらは状況がどんどん好転していったことが読み取れます。

終盤戦は敵の囲い(守備駒)を剥がす応酬になりがちなので、必然的に駒交換のやり取りが多くなります。そのとき、相手が渡せない駒を作っておくと、敵の攻めを減速できるケースが多々あります。敵に攻撃されたときはそれを素直に受けるのではなく、敵玉に制約を掛けることで自玉を安全にすることも視野に入れると良いでしょう。

相手の言いなりにならない

繰り返しになりますが、今回の題材では相手が渡せない駒を作ることが話の肝でした。ゆえに筆者は☖2四桂と指したのですが、この手を選んだ背景には、別の理由もあったのです。

それは、「相手の言いなりにならない」ということですね。

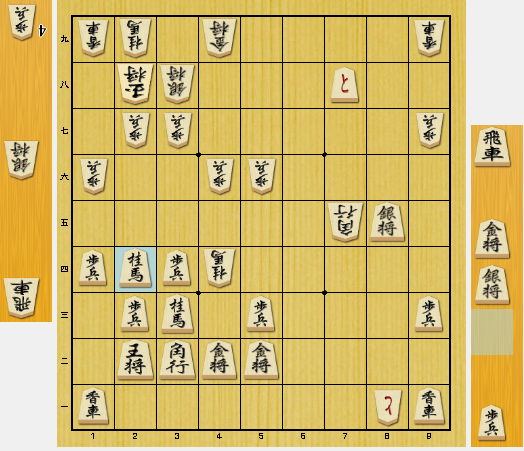

改めて、冒頭の局面を提示します。この桂打ちは両取りではありますが、もう少し意味を深堀りすると「角を逃げろ」と要求しているところがあります。

こうして駒取りを掛けられたとき、受け側はなるべく被害を少なくするため、価値の高い駒を取らせないようにするのがセオリーです。しかし、そうなると相手は手番を握りながら攻勢に出られるので、自分の言い分が通ることになります。その展開がまずいことは、失敗例で示した通りですね。

逆に、成功例のほうは「角を逃げろ」という相手の要求を拒否しています。そして、こうした態度が成立するのであれば、相手の言い分を通していないので条件が良いことは言うまでもありません。

このように、競り合いの終盤戦では相手の指し手の意図を読み取り、その言い分を通さない(言いなりにならない)態度を取ることが肝要です。こうした意識を持って候補手を考えると、より良い選択が出来るようになるでしょう。

また、こうした競り合いの終盤戦で意識すると良いことは、他にもあります。よろしければ、以下の記事も併せてご覧いただけますと幸いです。

0件のコメント