どうも、あらきっぺです。

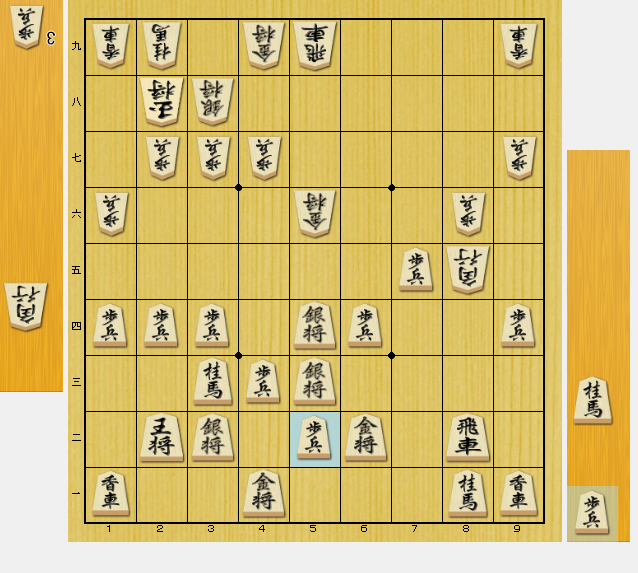

今回の題材は、こちら。

【自陣をお手入れするときのコツ】

— あらきっぺ (@burstlinker0828) October 6, 2025

こちらは駒得ですが、現状は敵陣を攻める手段が乏しいので受けに回る必要があります。具体的には☖52歩と打つのが最も耐久力の高い受けですね。… pic.twitter.com/zFcFQW37J2

将棋には「負けにくい形」という局面が存在します。このワードを聞いたことがある方は少なくないかと思います。ただ、具体的に何をどうすれば「負けにくい形」が作れるのかは、あまり要領が掴めていない方が多いのではないでしょうか。そこで今回は、そうした状況の作り方をテーマに、解説を進めたいと思います。

相手が攻める場所を前もって補強する

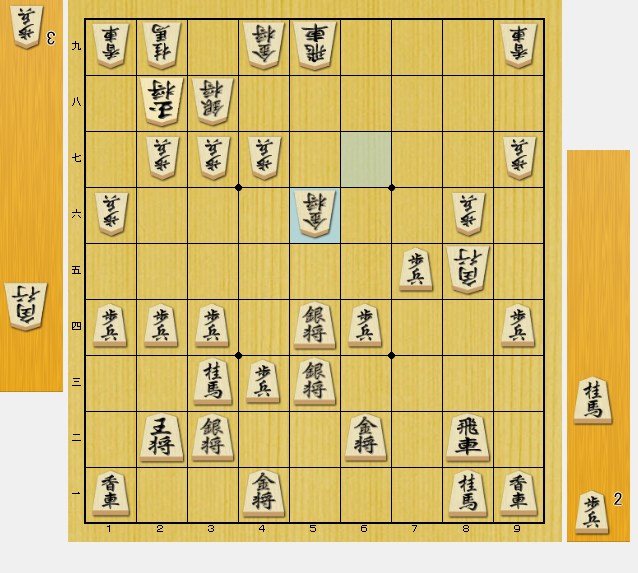

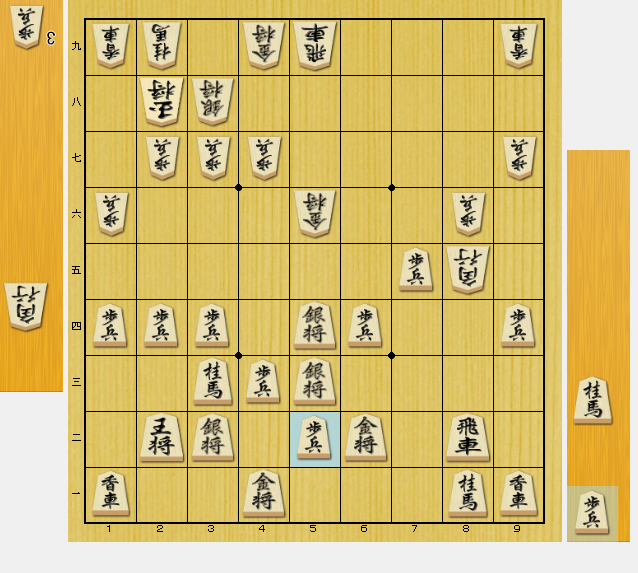

改めて、上記ツイートの局面を始めから振り返ってみましょう。図は相手が☗5六金と指し、金を活用したところです。

こちらは[銀桂⇆角]の二枚替えで駒得になっています。ただ、駒の効率は相手のほうが勝っているので、そこまで駒得の優位性がない状況とも言えます。ゆえに、こちらは何か別の要素で主張を求める必要がありますね。

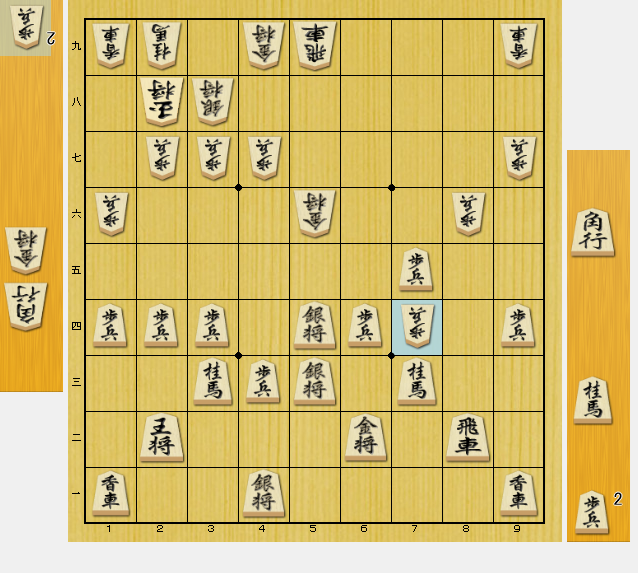

さて、上図で攻めを重視するなら、☖7三桂が一案です。しかし、こう指すと☗4一角成☖同銀☗7四歩と強襲され、形勢を損ねます。

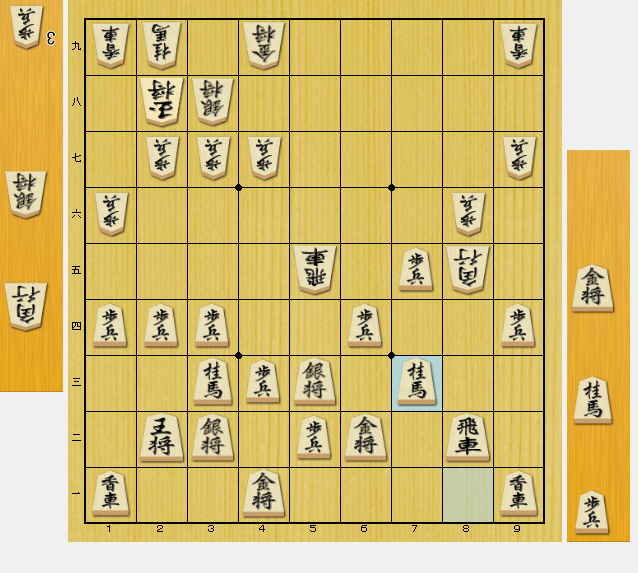

この進行は桂得ではありますが、こちらは玉型が著しく薄くなっています。こうした自玉が薄い状態で受け身になると、典型的な「勝ちにくい状況」に陥ってしまいます。したがって、この順を選ぶのは得策ではありません。

こうした背景を踏まえると、こちらは☗4一角成の強襲に備えた手を指すほうが良さそうです。そうなると、☖5二金寄は候補の一つ。囲いに金をくっつけるので、堅実な一着に見えますね。

ただ、この場合は☗5五金☖同銀☗同飛とシンプルに捌かれる手が気になるところではあります。

こうなると、相手は☗5四歩や☗7一角、☗7五飛など複数の攻め筋を有することが出来ます。こちらは全ての狙いを防ぐのは難しいですし、相変わらず攻勢にも出にくい状況です。したがって、これも芳しい進行とは言えません。

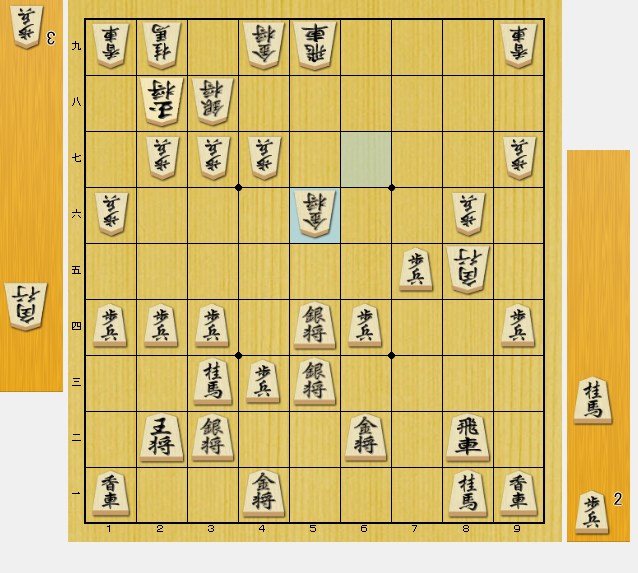

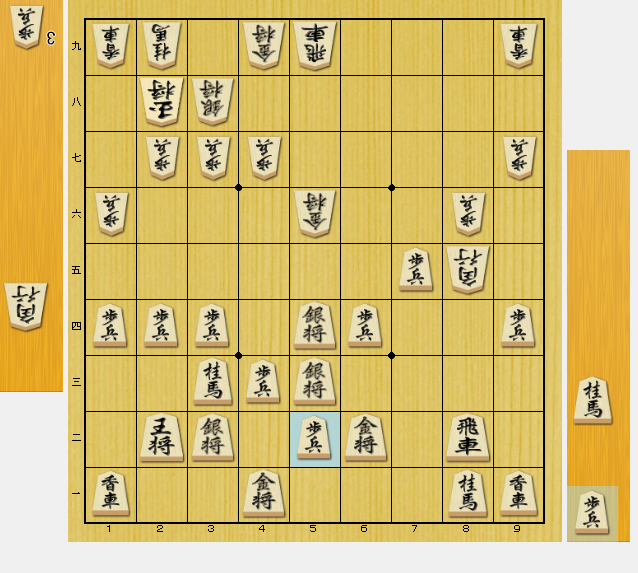

このように、冒頭の局面では、☗4一角成の強襲の他に、5筋から攻め駒を捌いてくる順も警戒する必要があります。それゆえ、筆者は☖5二歩と指しました。これが負けにくい形を作る一着になります。

ここに歩を打っておけば、☗4一角成の強襲を防止できることは言うまでもありません。また、上図は5三の地点に利きが多いので、5筋からの攻めにも備えていることが読み取れます。

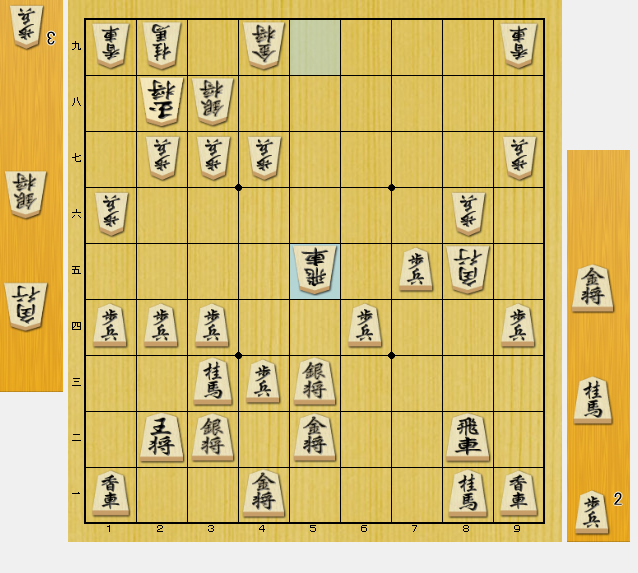

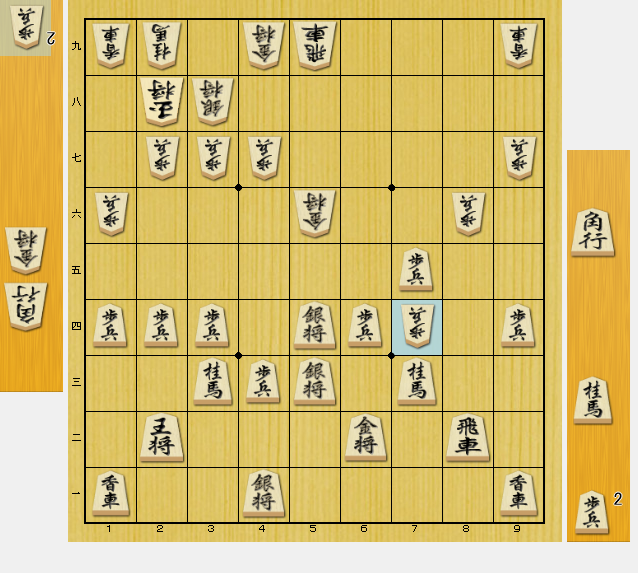

つまり、ここで☗5五金☖同銀☗同飛と捌かれても、今度は強気に☖7三桂で反撃することが可能です。

この配置なら相手は角を切ることが出来ないので、踏み込む手段がありません。そして、8五の角を逃がす手を強要させれば、☖8六飛と活用できるので敵の囲いを攻略する目途が立ちますね。上図は駒得や自玉の堅さを維持しながら駒の効率を改善できているので、こちらが優位に立ったと言えるでしょう。

こうした進行を見ると、こちらは5二に歩を打ったことで、一気に負けにくい形になったことが読み取れます。

こうした「負けにくい形」を作るためには、自陣に脅威が及ばない状況に持ち込む必要があります。そのためには、相手が攻めてくる場所を前もって先受けすることが大事です。特に、相手の大駒の利きが届く場所は補強する価値が高いので、そうしたことを意識すれば負けにくい形を作る手が発見しやすくなるかと思います。

囲いの骨格をきちんと残す

繰り返しになりますが、今回の題材では相手が攻めてくる場所を前もって先受けすることが重要な部分でした。ゆえに筆者は☖5二歩と指したですが、その選択に至った背景には、もう一つ別の理由もあったのです。

それは、「囲いの骨格をきちんと残す」ということですね。

改めて、失敗例の局面を振り返ります。上図でこちらは自陣に金銀が四枚ありますが、囲いの骨格が崩れているので安定感が高いとは言えません。たとえ自陣に金駒が複数残っていても、囲いが半壊状態だと流れ弾に当たりやすいので、こうした状況は望ましくありません。

逆に、成功例のほうは[☖3二銀・☖4一金型]という美濃囲いの骨格が残っているので、守備力が高く一気に崩れる心配はありません。このように、とにかく囲いの骨格が残りやすい配置を作って受けに回ると、守備力が担保されるので「負けにくい形」を作ることに繋がります。こうした点も意識して受けの手を考えると、勝率が上がってくるのではないかと思います。

また、こうした負けにくい形を作るテクニックは、他にも種類があります。よろしければ、以下の記事も併せてご覧いただけますと幸いです。

0件のコメント