どうも、あらきっぺです。

今回の題材は、こちら。

【相手が修復できない形を作れ】

— あらきっぺ (@burstlinker0828) August 13, 2025

こちらは無条件で飛車先の歩を交換出来ているので、それに満足して囲いの整備を行っても問題ありません。ただ、ここは一回☗23歩を打っておくのがよりクレバーですね。… pic.twitter.com/nU3oga4kX8

将棋の中盤は漠然とした状況になりやすく、何が最適な選択なのか見えにくくなる性質があります。そして、そうした場面で知らず知らずの間に損な手を指し、形勢をリードするチャンスを逸してしまうことは意外に少なくありません。

そこで今回は、中盤で細かくポイントを積み重ねるためのテクニックをテーマにして、解説を進めたいと思います。

相手が修復できない形を作る

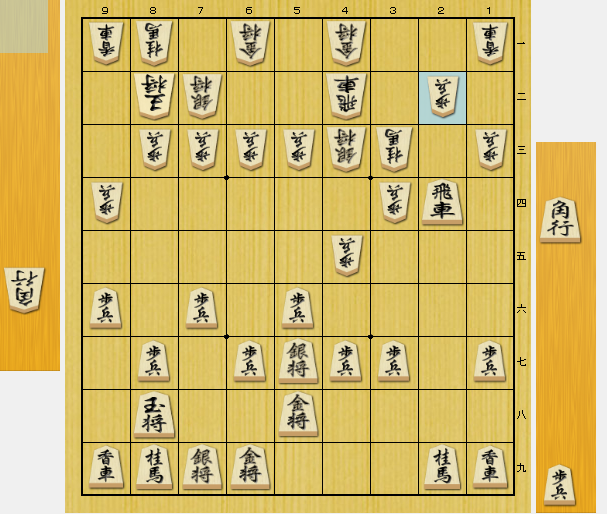

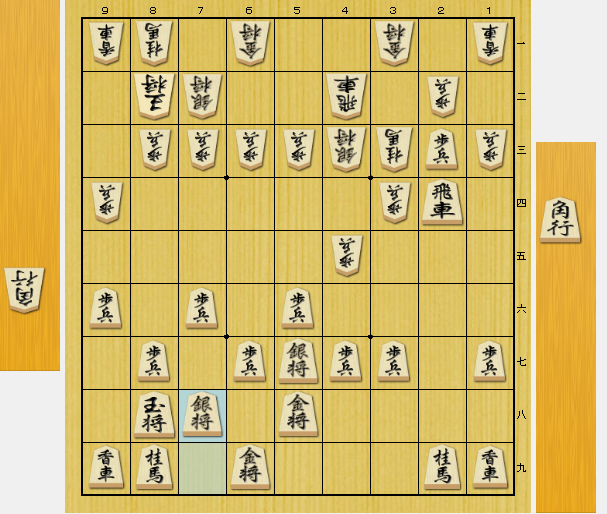

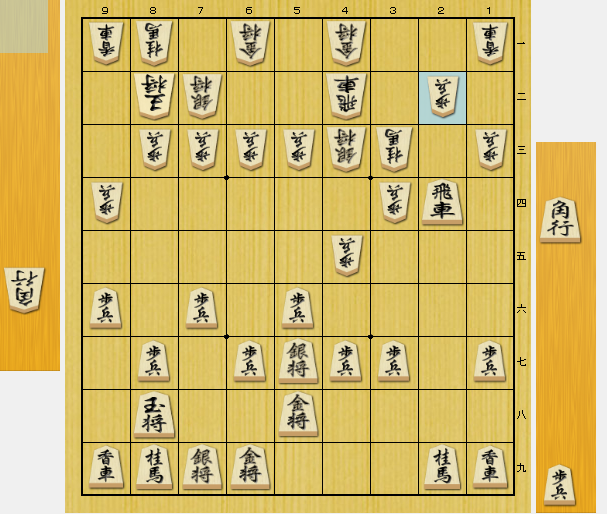

改めて、上記ツイートの局面を始めから振り返ってみましょう。図は相手が☖2二歩と指し、2筋を守ったところです。

こちらは無条件で2筋の歩を交換できており、すでに優位を得ている状況です。ただ、まだ具体的な戦果を上げた訳ではないので、このリードを広げるには、ここからの指し手が重要になってきます。

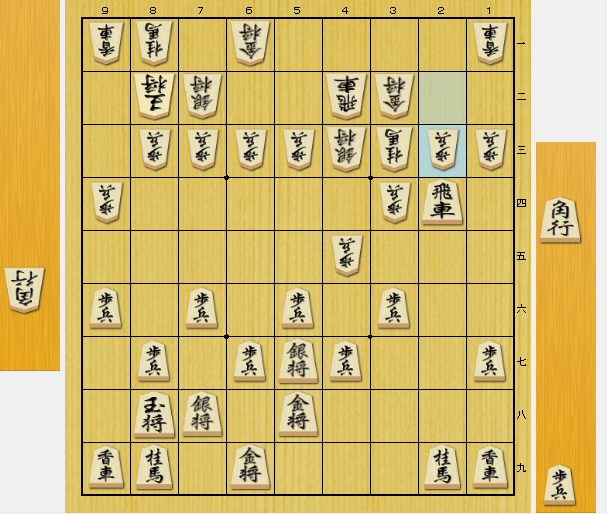

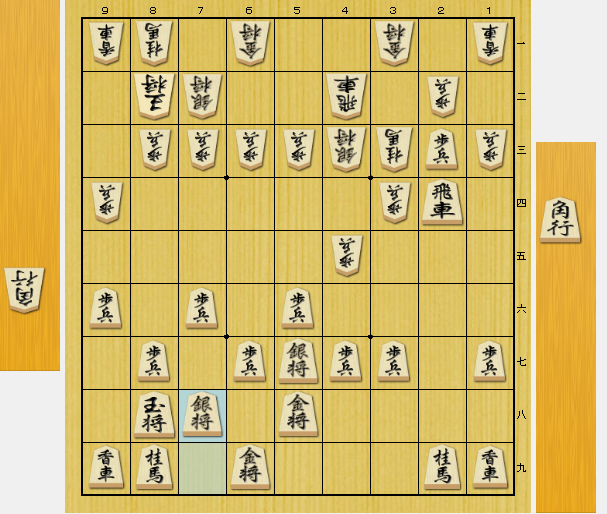

さて、上図でこちらは囲いが未完成ですね。ゆえに、☗7八銀で玉型を整備するのは自然な選択に思えます。この場合、☖3二金☗3六歩☖2三歩という進行が予想されるでしょう。

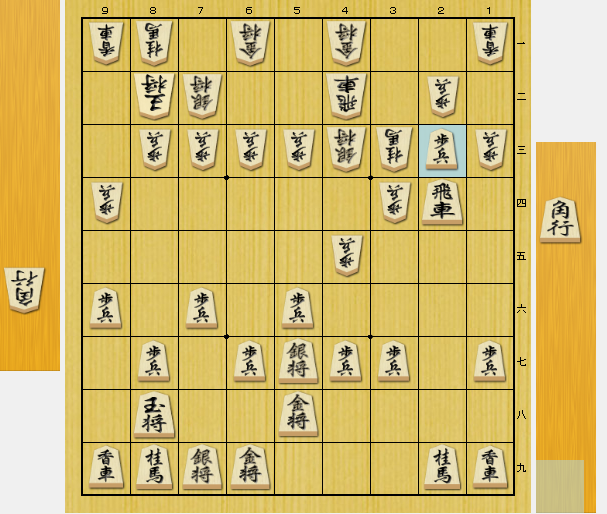

まだまだこれからの将棋ですが、上図の局面を見ると、どういった印象を受けるでしょうか。「ちょっと相手に立て直されちゃったかなぁ…」と感じたならば、それは正しい感性です。上図では☗2八飛が自然な応接ですが、後手は☖4一飛→☖2一飛→☖2四歩という要領で2筋の逆襲を見せてきます。そうなると、こちらは自分だけ歩交換できた恩恵が徐々に乏しくなってしまいますね。

こうした背景があるので、冒頭の局面から穏便に玉型を整備するのは、実は賢い選択とは言えません、ゆえに、筆者は別の方向性の手を選びました。具体的には、☗2三歩と打ちます。これが最もポイントを稼ぐ一着ですね。

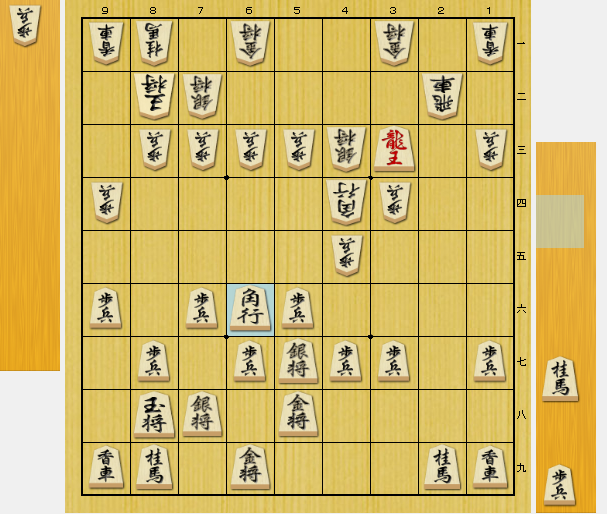

ここから☖同歩☗同飛成と進めば、竜が作れるので明らかに得をします。したがって、後手はこの歩を取らずに2筋を守る必要があります。本音を言えば☖3二金と指したいですが、それには☗2二歩成☖同金☗3一角が痛打ですね。

つまり、この手を指せば☖3二金という整備を阻止できるので、相手の立て直しを封じることが出来るのです。

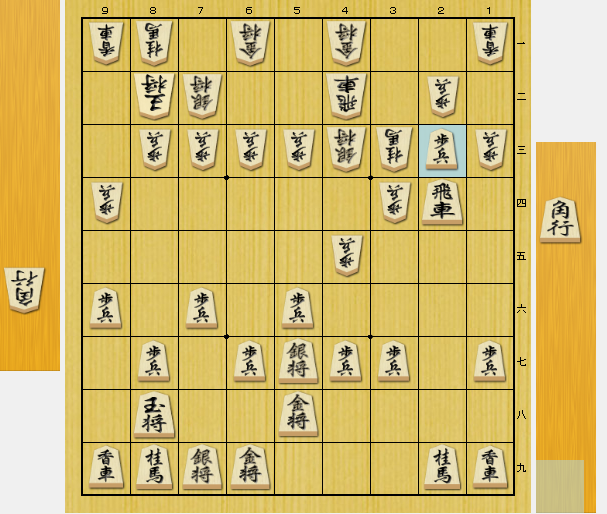

後手としては、☖3一金と寄って踏ん張るのが最強の抵抗です。これなら☗2二歩成には☖同飛で飛車交換を挑めるので、致命的な被害を受ける心配はありません。

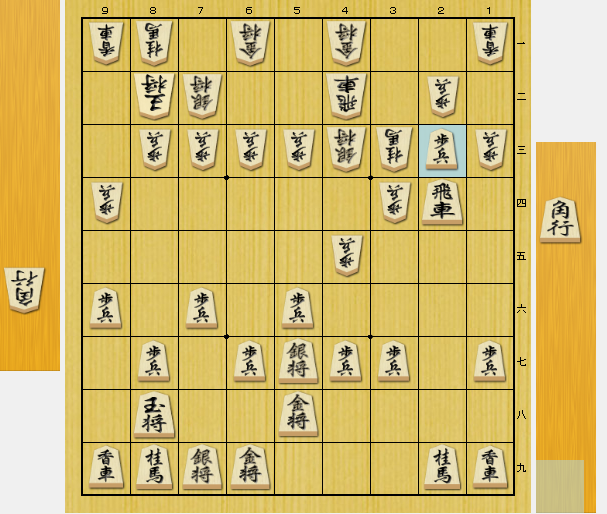

ただ、☖3一金という受け方は2三の歩に対して働き掛けていないので、こちらは急いで攻める必要がありません。このタイミングで☗7八銀と上がるのが、非常にクレバーな態度になります。

こうして[☗2三歩☖3一金]の利かしを入れてから☗7八銀と指せば、相手は☖3二金と上がれないので2筋の嫌味を解消できません。こうなると失敗例のような状況にならないので、こちらはリードを縮められないというわけです。

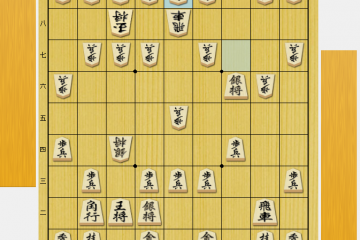

後手が2筋の負担をほぐすなら、☖2三歩☗同飛成☖2二飛と動く順が考えられます。ただ、これは☗3三竜☖4四角☗6六角と進めておけば、駒得になるので問題ありません。

上図では☖3三角☗同角成と進むのが妥当ですが、その局面は飛銀両取りが掛かっているので☖2九飛成が怖くない状況です。後手は自分から2三の歩を取ってしまうと、かえって深いダメージを追うので触ることが出来ません。

ただ、2三の歩が取れないとなると、かなり指す手に困っていることは確かです。上図では☖1四歩などで手待ちするくらいですが、こちらは☗6六銀→☗7七銀引→☗6六歩という要領で自玉を固めておきましょう。これで期を見て☗2二歩成から決戦を挑めば、こちらの方が玉が堅いので、すこぶる勝ちやすい将棋になります。

こうして二つの変化を比較すると、一回☗2三歩と打ってから整備を行うほうが、先手は遥かに条件が良い戦いになることが分かりますね。

将棋は多少、優位を得ても、相手の立ち直りを許すと徐々に回復されるので、自分のリードがいつの間にか消えてしまうことが多々あります。それを防ぐためには、相手が修復できない形を作り、負荷を掛けることがコツの一つです。一度そうした形を作ってしまえば、敵の回復手段を封じることが出来るので、優位を維持することに繋がります。これは汎用性の高いテクニックなので、ぜひ意識してみてください。

「今しか指せない手」に注目する

繰り返しになりますが、今回の題材では相手が修復できない形を作ることが話の肝でした。ゆえに、筆者は☗2三歩と指したのですが、これを選んだ背景には、別の理由もあったのです。

それは、「今しか指せない手に注目する」ということですね。

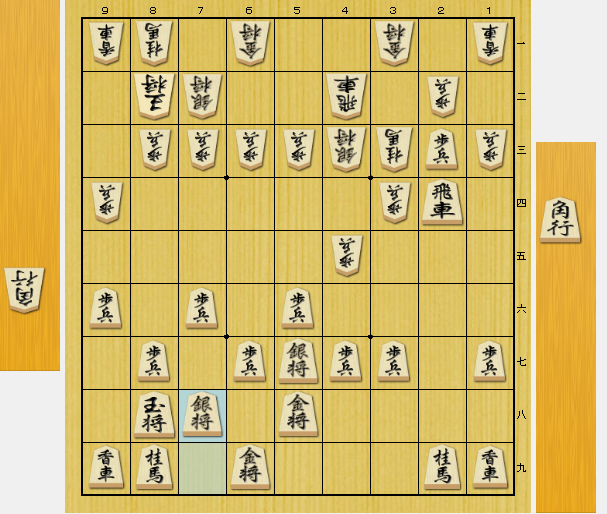

改めて、冒頭の局面を提示します。先述したように、こちらは自陣を整備する(☗7八銀や☗6六歩、☗3六歩など)のも自然です。ただ、これらの手は、指そうと思えばいつでも指せる手でもあります。そうした「いつでも指せる手」は、一度見送っても再び指すチャンスが巡ってくる可能性が大なので、そこまで優先度が高いとは言えないケースが多々あります。

逆に、この☗2三歩は相手に☖3二金を指されると、もう指すことは出来ません。そして、もし☗2三歩という手が大きなリターンを得られる手であるならば、それを直ちに指さなければならないことが見えてきますね。

つまり、将棋の指し手は大きく分けると「いつでも指せる手」と「今しか指せない手」の二種類があり、考える順番としては「今しか指せない手」が先になります。こうした点に注目して自分の読みを進めると、本当に選ばなければならない手がクリアになってくるかと思います。

また、こうした中盤戦を適切な方向に導くためのテクニックや思考法は、他にも様々な種類があります。詳しくは、拙著「盤上のシナリオ」に記載しておりますので、そちらも併せてご覧いただけますと幸いです。

【盤上のシナリオ】

https://amzn.to/3SUsn2J

1件のコメント

武田和浩 · 2025年10月1日 8:25 AM

シンプルですが合わせの歩がいいんですね🎵確かに守りが一手立ち遅れていますね❗️