どうも、あらきっぺです。

今回の題材は、こちら。

【中盤は安易な妥協をするな】

— あらきっぺ (@burstlinker0828) August 16, 2025

こちらは7三の桂が詰まされており、状況は芳しくないように思えます。しかし、ここは強く☖76歩☗73歩成☖77歩成と突っ張れば、面白い情勢に持ち込めます。… pic.twitter.com/3wuMKnb0Zx

基本的に将棋は、序盤は駒組みを、終盤は寄せを行うので、それらの領域で方針に迷うことはあまり多くないかと思います。けれども、中盤に関しては何を目標にするのかが難しく、方針の定め方が難しいことが多々ありますね。

そこで今回は、そういったシチュエーションを乗り切る方法をテーマにして、解説を進めたいと思います。

なるべく妥協せずに戦う

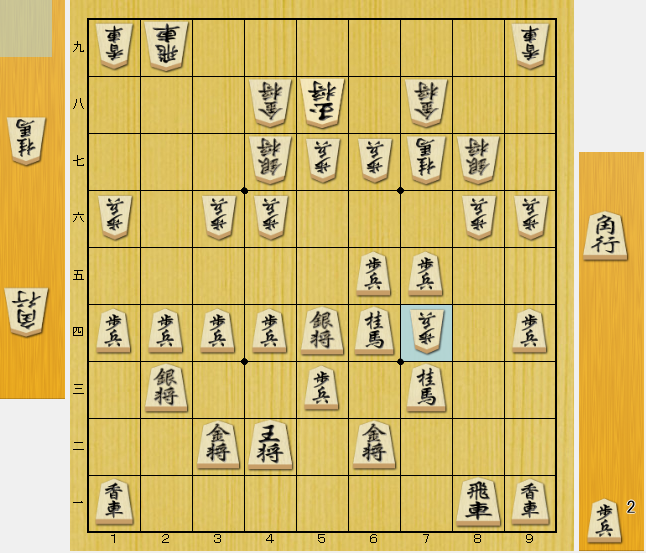

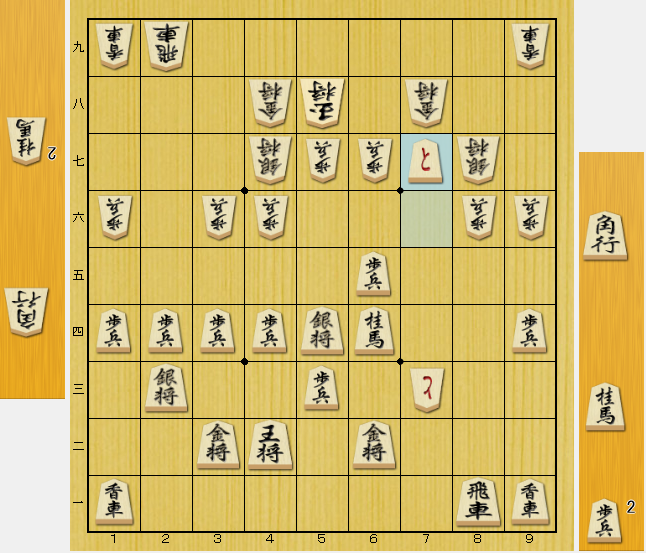

改めて、上記ツイートの局面を始めから振り返ってみましょう。図は相手が☗7四歩と指し、こちらの桂を取りに来たところです。

こちらは7三の桂が詰まされており、この桂を助ける術がありません。このまま無条件で桂損になると芳しくないので、何らかの代償を求める必要があります。

具体案としては、☖7六歩と突いて、自分も敵の桂を取りにいく手が考えられます。ただ、当然相手は☗7三歩成で桂を取ってきます。このときに何を指すかが問題ですね。

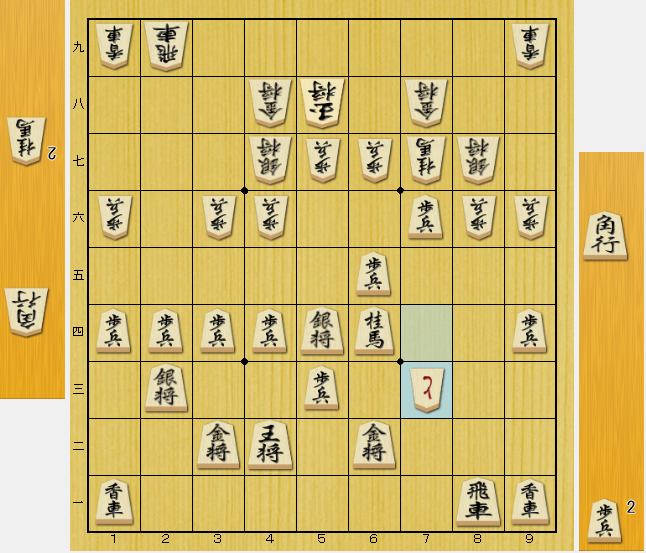

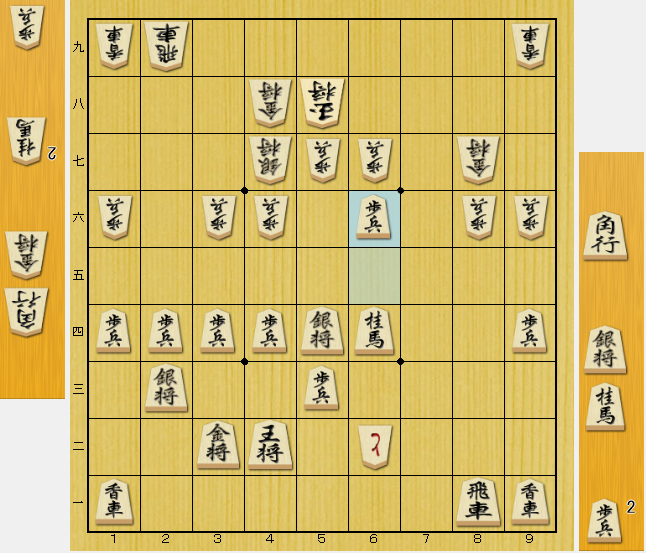

こちらにとって6二の金は、大切な守備駒の一つです。ゆえに、上図では☖7三同金と応じるのが普通の対応ですね。この場合、☗8五桂☖6三金☗7五桂という進行が考えられます。

これはこれで難しい将棋ではあるのですが、こちらからすると、あまり望ましい進行とは言えません。

上図は7六に拠点を作っており、それが桂損の代償と言えます。ただ、具体的な攻め筋が無いと7筋の拠点は活きないので、桂損に見合うだけの代償を得ているのかどうか、疑わしいところがあります。

上図では☖6二金と引くのが妥当ですが、☗5六桂☖同桂☗同歩と進められると7六の歩が払われそうな状況になるので、後手は非勢になりやすい将棋と言えます。

加えて、この局面は直前に指した☖7六歩という一手が、本来の目的を果たせていない点も気になります。

すなわち、☖7六歩と突いた手は、7七の桂を取ることが目的だったはずです。しかし、上図はそれに逃げられており、かつ相手に手番も握られています。こうした本来の目的が果たせていない進行は「妥協」であり、そうした手を選ぶと形勢が悪化しやすくなります。

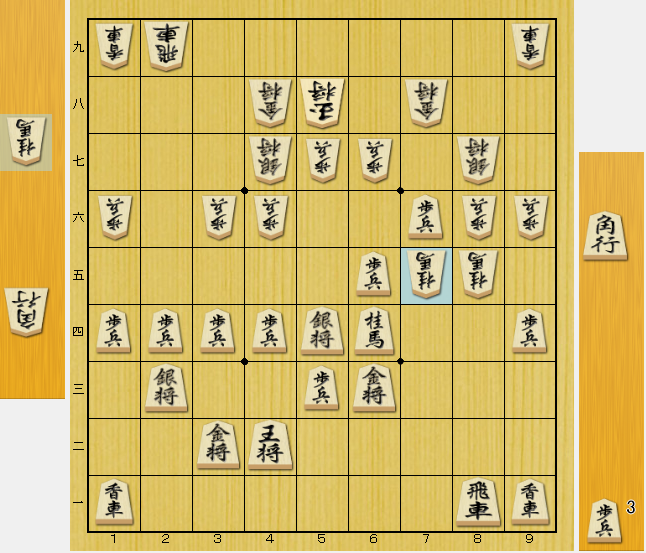

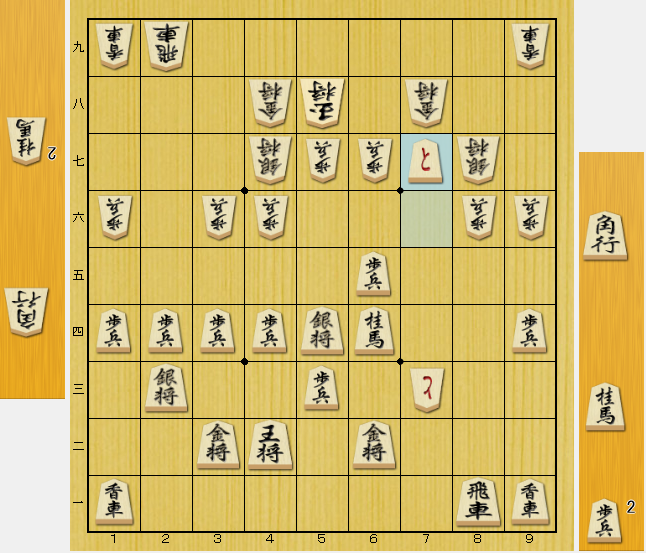

こうした背景があるので、☗7三歩成と指された局面で筆者は、強く☖7七歩成と指しました。これが形勢を損ねない姿勢になります。

ここで☗7七同金と応じれば、こちらも☖7三金で手を戻しておきます。これは桂損を回避できていますし、次の☖7六歩が厳しいのでこちらが有利です。ゆえに、相手は穏便に受ける手が選びにくい側面があります。

そうなると上図では☗6二とで切り合うことになりますが、☖8七と☗同金☖6六歩でコビンを狙うのが急所を突いていますね。

自然な応手は☗6六同歩ですが、それには☖5五桂がうるさい追撃です。相手は5六に銀が上がれないので、6七の地点を味よくケアする手がありません。とはいえ、この歩を取らないのも始末が悪いのは言うまでもないでしょう。上図は玉型の安全度に差がついていることが大きく、こちらが優位を握っています。

こうして一連の進行を見ると、こちらは強気に攻め合う選択をしたことで、局面を適切な方向へ導けたことが読み取れます。

基本的に将棋の中盤は、「駒得を狙う」「成駒を作る」「敵陣を薄くする」など、何らかの目的に沿った手を選ぶことになります。ただ、状況によっては、その目的を果たす手が指しにくい局面が現れます。しかし、そうした際に妥協してしまうと、回り道をすることになるので形勢を損ねるケースが少なくありません。怖くとも強気に突っ張る姿勢を取ることを習慣づけると、一皮むけた将棋が指せるようになるかと思います。

これまでの方針を一貫させる

なお、中盤で形勢を損ねないためには安直に妥協しないことが鍵の一つですが、他にも意識したほうが良いことはあります。

具体的には、「方針を一貫させる」ことも形勢を損ねない上では重要な姿勢ですね。

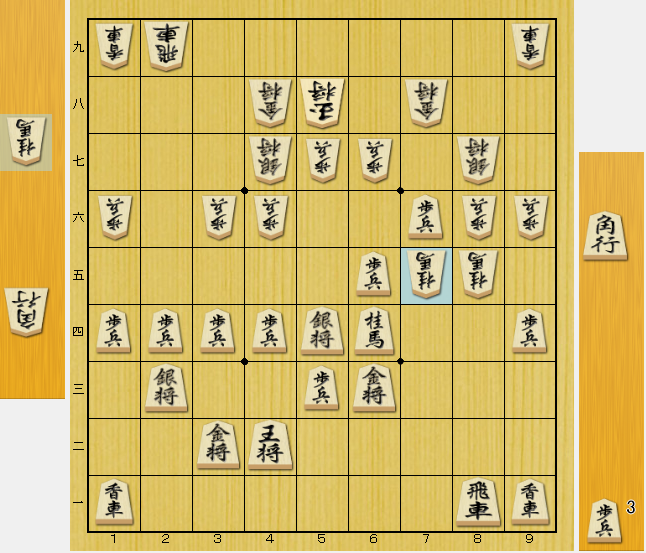

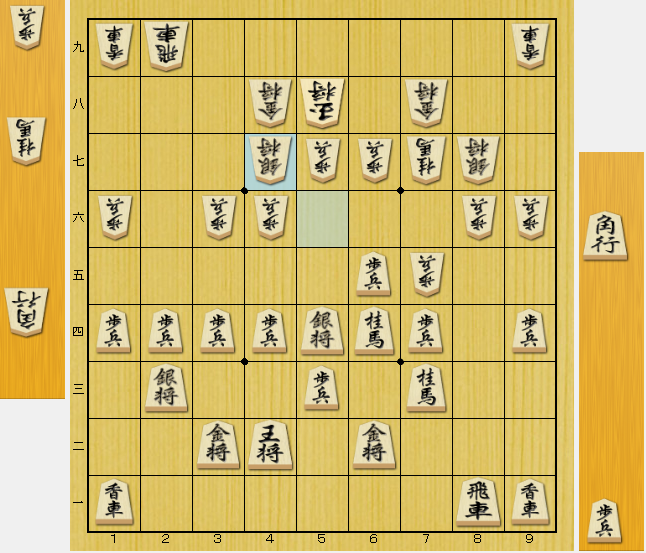

上図は、冒頭の局面の2手前の局面です。ここから☖7五歩☗7四歩☖7六歩☗7三歩成☖7七歩成と進んで成功図の局面になるわけですが、この手順はまさに方針を一貫させていることが如実に分かります。シンプルに7筋の歩を動かし続けることで、7七の桂を取るという目的に突っ走っていますね。

もし、途中でこの方針を変えてしまうと、これまでに指した手(つまり7筋の歩を伸ばした手)と方針がブレてしまい、齟齬が生じてしまいます。こうした事態を避けるために、方針を一貫させる必要があるというわけですね。これは非常に汎用性が高いテクニックなので、銘記して頂ければ幸いです。

また、こうした中盤で方針に迷ったときに役に立つ考え方は、他にもあります。よろしければ、以下の記事も併せてご覧いただけますと幸いです。

1件のコメント

武田和浩 · 2025年10月16日 6:57 PM

方針に一貫性があるということは構想力が必要だということかもしれません!💡7七のと金は銀の方を取るものなのですね🎵