どうも、あらきっぺです。

今回の題材は、こちら。

【目先の駒得より効率を重視せよ】

— あらきっぺ (@burstlinker0828) January 21, 2025

こちらは☖67金と打てば両取りが実現しますが、それは☗22角成と切り飛ばされると、打った金が重たく効率が悪い格好です。… pic.twitter.com/Eoyz9GLRt5

将棋の中盤戦は茫洋なところがあり、かつ候補手がたくさん目移りする場面も多いので、何が正解なのか見当がつきにくい状況に直面することは珍しくありません。そして、そうした場面は往々にしてミスが出やすいものです。

そこで今回は、中盤戦で適切な手を選ぶための考え方をテーマにして、解説を進めたいと思います。

目先の駒得よりも効率を重視せよ

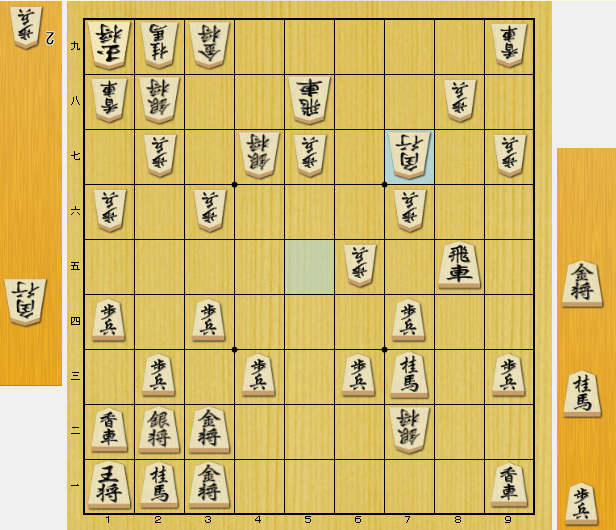

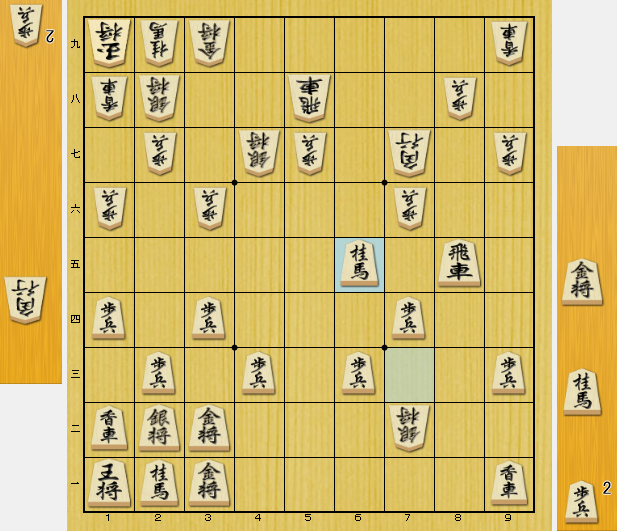

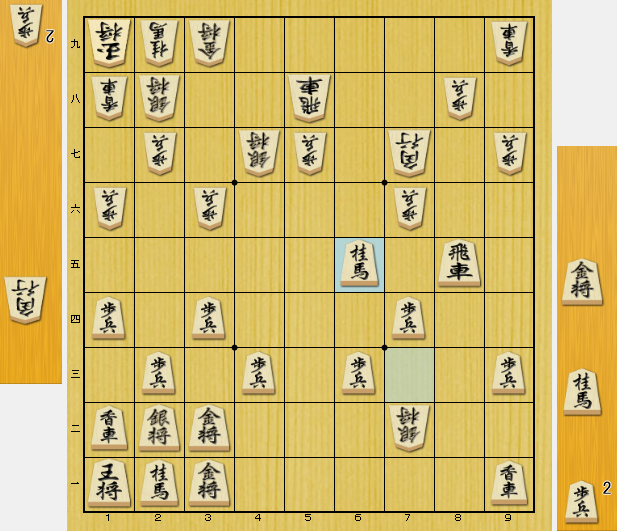

改めて、上記ツイートの局面を始めから振り返ってみましょう。図は相手が☗7七同角と指し、こちらの馬を取ったところです。

この局面は、こちらが角桂交換の駒損になっています。ただ、駒の効率には小さくない差が着いており、形勢は居飛車がリードを奪っています。相手は攻め駒がどれも満足に機能していないことが痛いですね。

こちらは駒損していることだけがネックなので、それを解消できれば自ずと相手を突き放すことが出来る情勢です。その具体案を考えることが、この局面のテーマですね。

さて、この局面をご覧になったとき、多くの方は☖6七金が第一感だったのではないでしょうか。飛角両取りを掛けることが出来るので、駒損の回復が見込めます。実際、これで居飛車が悪いわけではありません。

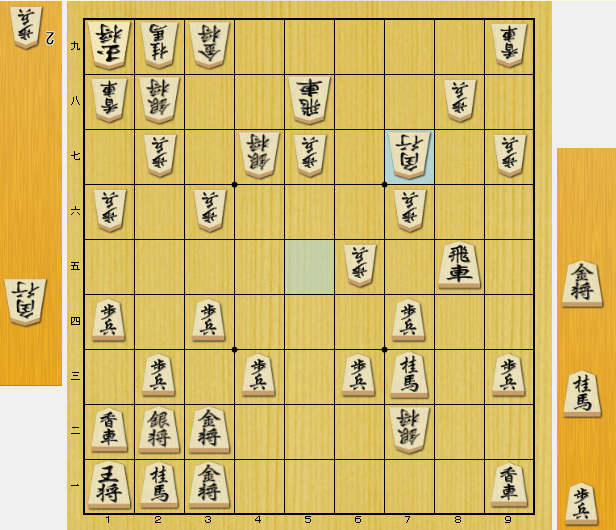

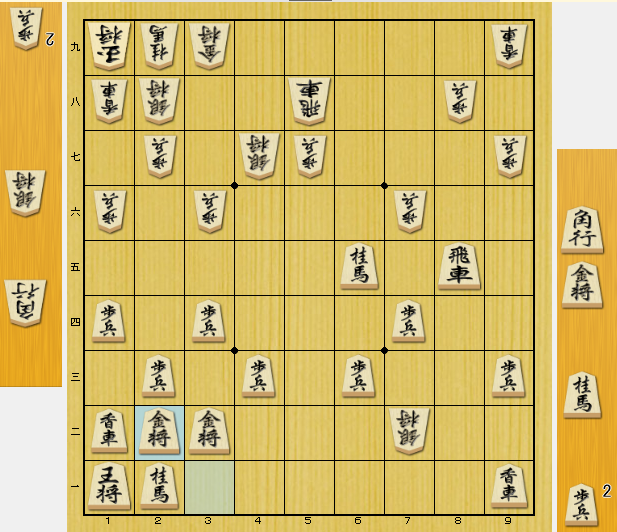

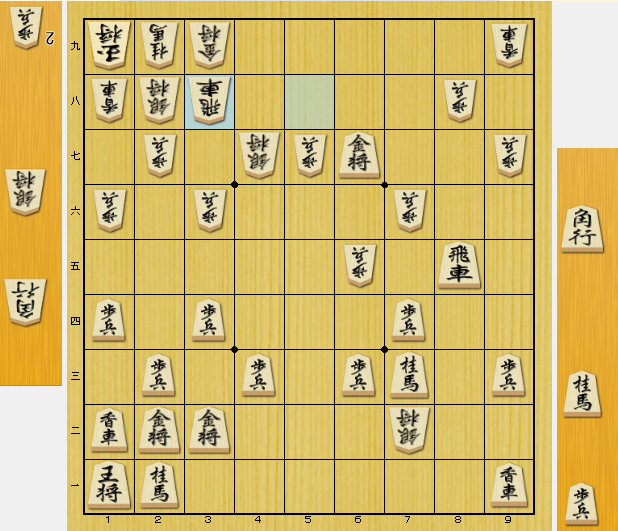

ただ、そこから☗2二角成☖同金上☗3八飛と進められると、居飛車には少しばかり不本意な要素が浮上してきます。

確かに居飛車は駒損を回復しましたが、攻め駒がやや重たい配置になっていることが気になります。ここで☖5七金と寄っても☗4八歩で大したダメージはありません。また、☖6五桂→☖5七桂成という攻め方もありますが、これも6七の金が残留するので、あまりスマートとは言えませんね。したがって、上図はそこまで簡単な情勢ではありません。

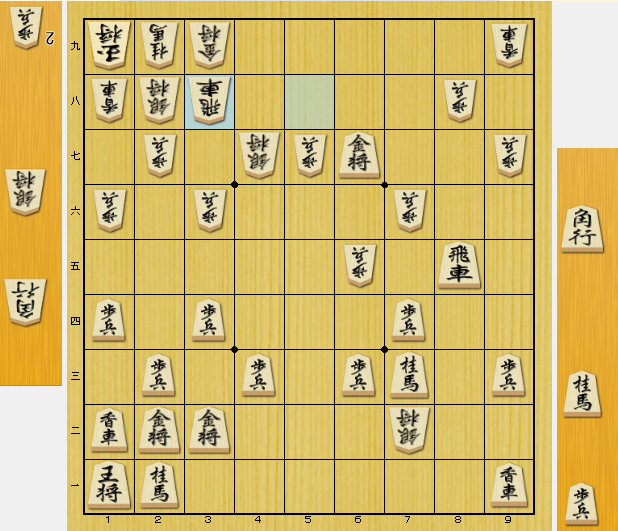

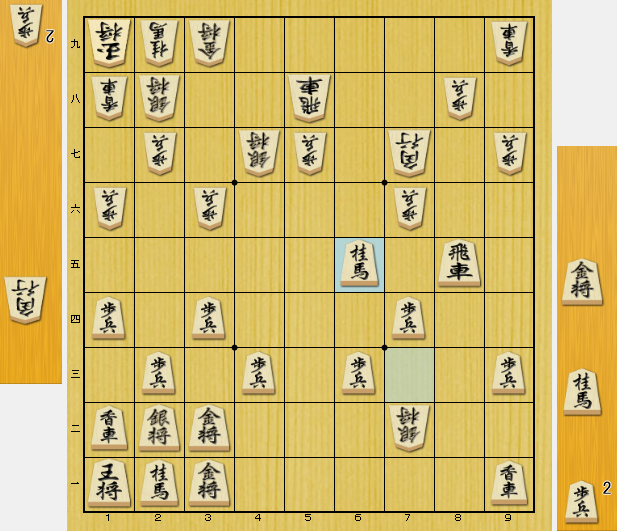

こうした背景があるので、冒頭の局面で筆者は☖6七金を見送り、別の攻め方を選びました。具体的には、☖6五桂と跳ねます。これが効率を重視した最適解になります。

これを指すと飛角両取りの権利を手放すので、好機を逸したかに感じられるかもしれません。しかし、こうして盤上の駒を活用するほうが、長い目で見たときに、かえって戦力が充実する恩恵が得られるのです。

さて、振り飛車は角をどこに動かすかですが、穴熊らしい手は☗2二角成とぶった切ってしまう手ですね。これには☖同金上と応じましょう。

今度は飛車取りが掛かっていないので手番が握れていませんが、実はこの進行のほうが、居飛車は先述の変化よりも条件が良くなっているのです。

今度は持ち駒の金を温存していたり、7三の桂が活用できているので、効率が全く悪化していないことが読み取れます。次は☖6六角と打ち、5七の地点を狙う手が厳しいですね。それを嫌って☗6六歩を打たれても、☖7七桂成と指せば問題ありません。これも☖6七成桂から5七の地点を狙えるので、攻めの速度は変わっていません。振り飛車は手番を活かして攻めに転じたいところですが、如何せん飛車が働いていないので、威力の高い攻めを放てないのが歯痒いところです。よって、上図は居飛車が優位を拡大していますね。

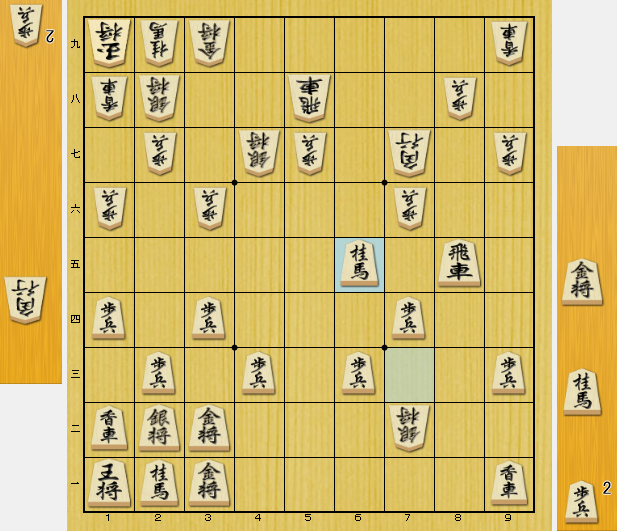

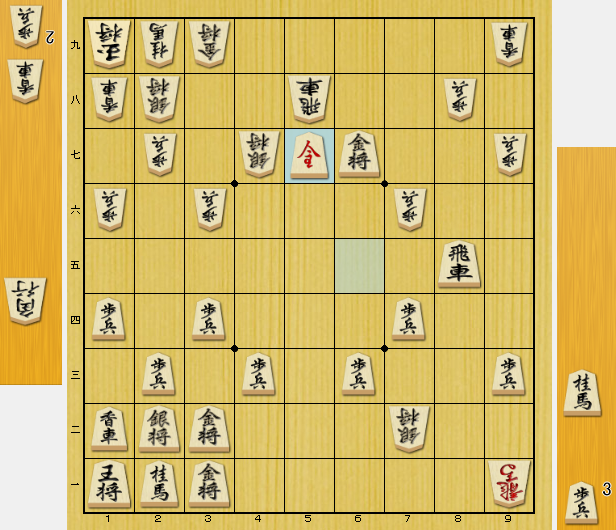

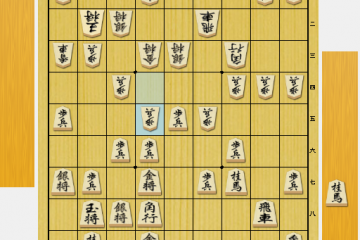

角を切る手が指せないとなると、上図では☗5五角と逃げるくらいです。対して、居飛車はそこで☖6七金と打ちましょう。重たいようですが、☗3八飛には☖5七桂成が角銀両取りになるので、振り飛車は飛車を逃げる手が利きません。

よって、☖6七金には☗9一角成で目標にされている角を逃がすことになりますが、これにも☖5七桂成と攻めるのが厳しいですね。

あえて飛車を取らないのが大事なところで、桂の成り込みを確定させるのが急所です。ここで飛車を逃げると4七の銀がタダなので、振り飛車は☗5七同飛☖同金と進めざるを得ません。しかし、そうなると居飛車は遊び駒を作ることなく駒損の回復に成功しているので、大満足な進行であることは言うまでもありません。始めに☖6七金と打った変化と比べると、雲泥の違いがあることが分かります。

こうした進行を見ると、盤上の駒をきちんと活用させる価値の高さが読み取れますね。

将棋の中盤戦では、駒得することが目的の一つではあります。ただし、その際、効率の悪い方法で駒得すると、駒効率を対価にして駒得する形になってしまうので、「戦力の総量」としては大してプラスにならない弊害が生じます。

それゆえ、上図の☖6五桂のように、盤上の駒を活用しながら駒得を目指すほうが、「戦力の総量」が増えるのでお得な指し方になります。目先の駒得に囚われず、駒効率を優先しながら利益を得ることを心掛けましょう。

最大の敵は「無能な味方」

先述したように、将棋の中盤戦は、駒効率を最優先して指し手を選ぶことが大切です。これは、効率的に駒を使わないと戦力が落ちるという理由もありますし、全ての駒をきちんと使うことで、「無能な味方」を作らないようにするという意味もあります。どちらかと言えば、後者のほうが大事ですね。

改めて、先に☖6七金を打った失敗例の変化を提示します。この局面は7三の桂の働きが弱く、これが思わしい駒ではありません。そして、こうした働きの弱い駒は、むしろ居ないほうが好都合になりかねないリスクを内包しています。

つまり、もしこの桂を7三に置いたまま戦うと、何かの際に相手にタダで取られてしまう恐れがあります。例えば、☗5五角→☗7三角成のような順ですね。将棋は取った駒が再利用できるルールなので、使えていない自軍の駒は、常に敵に寝返ってしまう可能性を秘めています。そうした「無能な味方」は居ないに越したことがないので、効率を重視しなければならないのです。「真に恐れるべきは有能な敵ではなく無能な味方である」というナポレオンの名言が沁みますね。

また、こうした中盤の難所で意識しておくと役立つことは、他にもあります。よろしければ、以下の記事も併せてご覧いただけますと幸いです。

1件のコメント

武田和浩 · 2025年3月15日 12:53 PM

なるほど、ですね🎵攻めの厚みな大きな差がありますね✨