どうも、あらきっぺです。

今回の題材は、こちら。

【棒銀で攻めるときの必修手筋】

— あらきっぺ (@burstlinker0828) February 25, 2025

こちらは7筋の歩を取り込めますが、☖76歩☗同銀と進めると、銀が7五へ進出しにくくなるので不満を抱えます。… pic.twitter.com/3zZLA5b092

将棋は中盤以降、敵陣をどう攻めるかは大きなテーマの一つです。ただ、ときには「攻めの方法がどうしても分からない…」という場面に遭遇することもあるでしょう。

そこで今回は、敵陣を攻める際に心掛けておくと良いことをテーマにして、解説を進めたいと思います。

敵の守備駒の可動域を増やさない

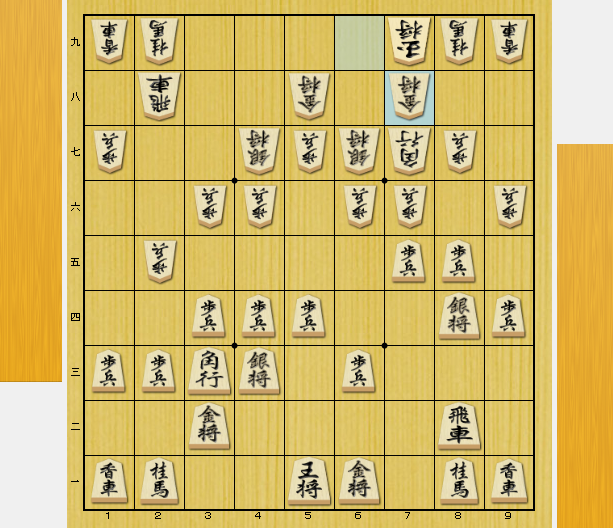

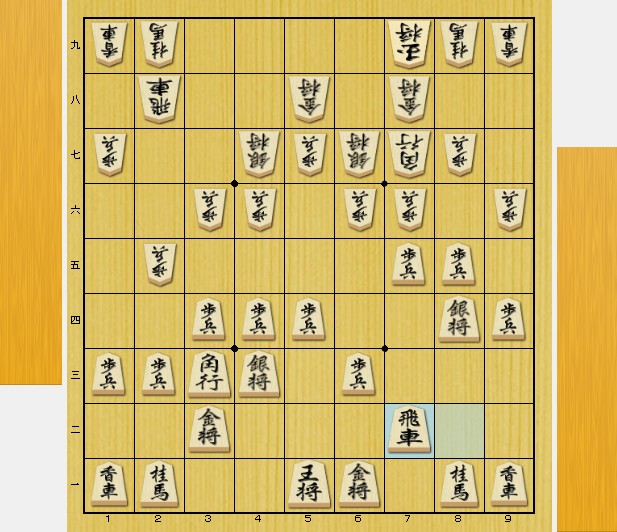

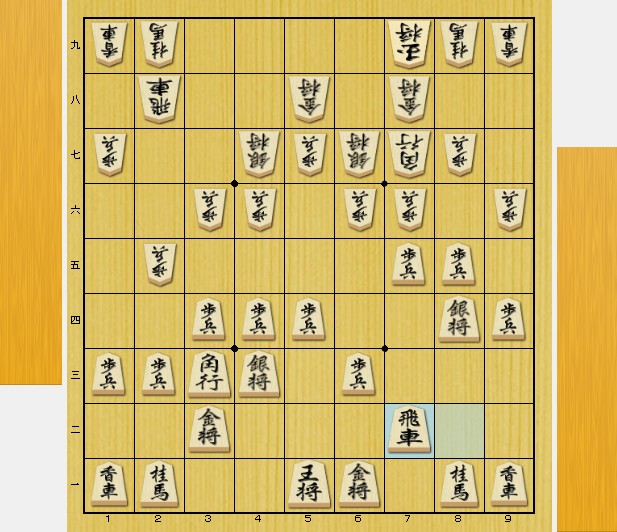

改めて、上記ツイートの局面を始めから振り返ってみましょう。図は相手が☗7八金と指し、陣形を整備したところです。

この局面は、互いに雁木に組み合う将棋になっています。ただ、こちらは既に攻め駒が十分に活用できており、一方的に攻めることが出来る状況です。そのアドバンテージを活かしたい場面ですね。

さて、上図で敵陣を攻めるなら、棒銀を前進することを考えることになります。そうなると☖7六歩☗同銀☖7二飛といった手が見えますね。

しかし、これは結論から述べると、☗6七金右と上がられて攻めが空転することになります。

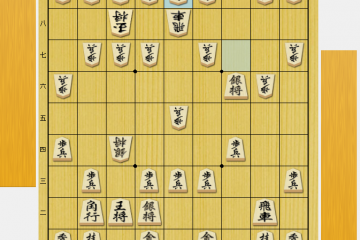

この局面は☖7五銀で進軍できますが、☗同銀☖同飛☗7六歩と収められると、ただの銀交換に終わってしまうので攻めが成功したとは言えない形になります。この変化は棒銀が捌けますが、銀を交換したあとの攻め方が難しいので、好んで選ぶ進行ではありません。

また、ここでは☖6四歩と突いて次の☖7五歩を狙う手も考えられますが、それには☗8六歩が手強い反発です。☖同歩☗同角と進めると、次の☗6四角や☗8五歩といった手が生じるのでこちらは忙しい状況になります。これも銀を進めて敵陣を攻める展開になっていないので、あまり望ましくない進行と言えるでしょう。

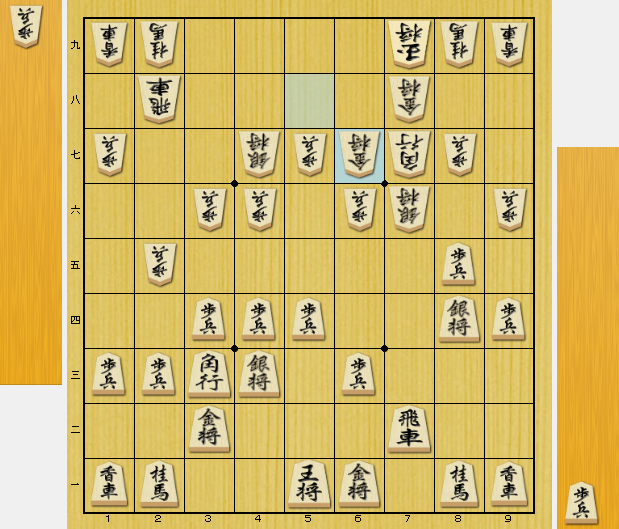

このように、☗6七金右と上がられた局面は、こちらの攻めが成功していません。その理由として、敵の守備駒の可動域が広がり、それの機能を高めてしまっていることが挙げられます。

つまり、冒頭の局面だと5八の金は7筋の受けに参加していなかったのですが、[☖7六歩☗同銀]という応酬により6七に空間が生まれ、その結果、相手はそこに金を移動できるようになっています。金という守備力の強い駒が受けに参加すると、攻め側の条件が悪くなることは言うまでもありません。ゆえに、上図はこちらが攻めあぐねてしまうのです。

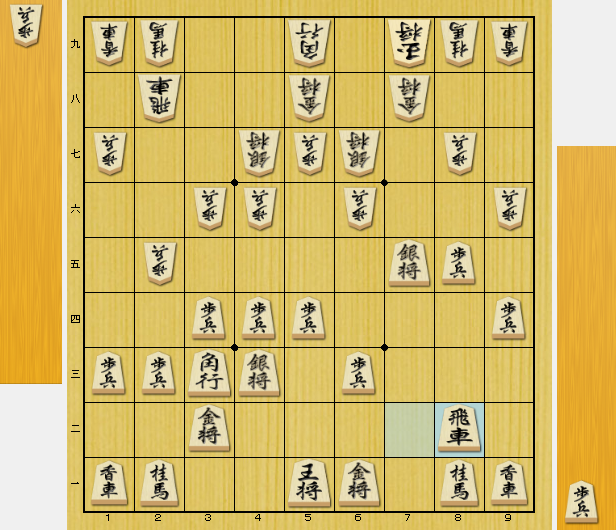

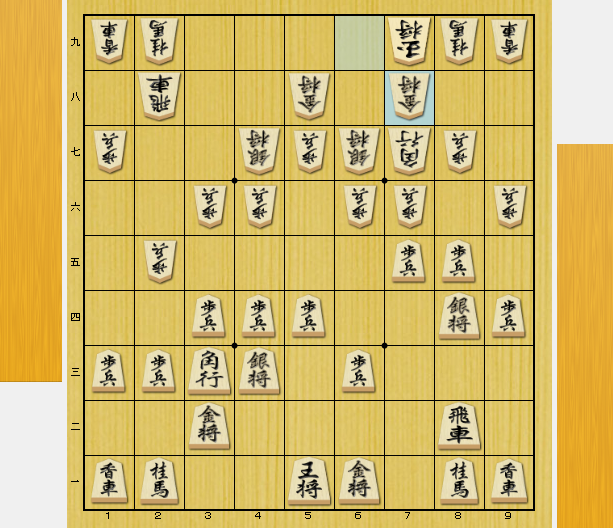

この理屈を踏まえると、冒頭の局面におけるこちらの正しい攻め方が見えてきます。すなわち、5八の金を受けに参加させない形で銀を進ませれば良い訳です。ゆえに、筆者は☖7二飛と指しました。これが最も威力の高い攻めを放つ一着になります。

これを放置すると7筋の歩が無条件で取り込めるので、相手は☗7五歩と指すよりありません。そして、それを強要させれば☖7五同銀でスムーズに銀が進軍できますね。今度は5八の金が6七へ上がれないので、相手は受ける条件が悪くなっています。

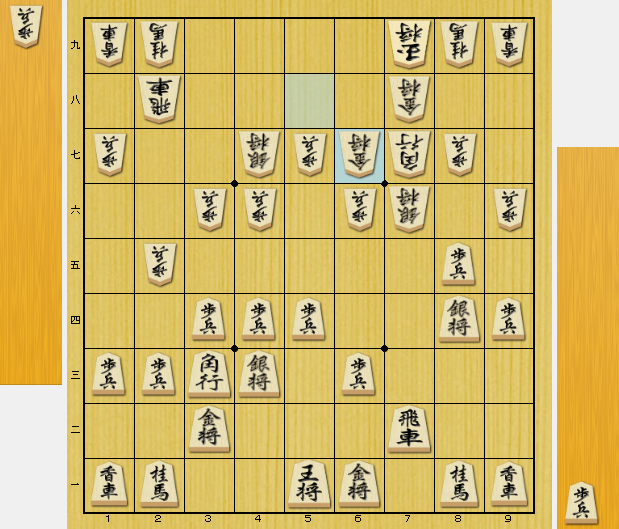

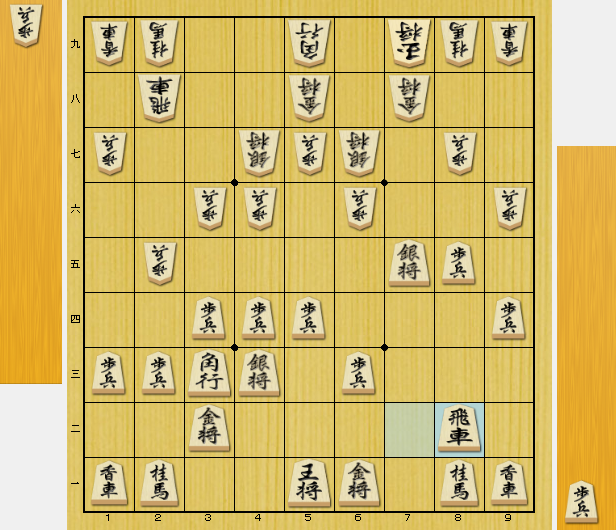

☖7五同銀の局面は、敵の角を目標にできる格好です。よって、相手は☗5九角と引いて当たりを緩和しますが、そこで☖8二飛と再び飛車を寄るのがクレバーな一着になります。

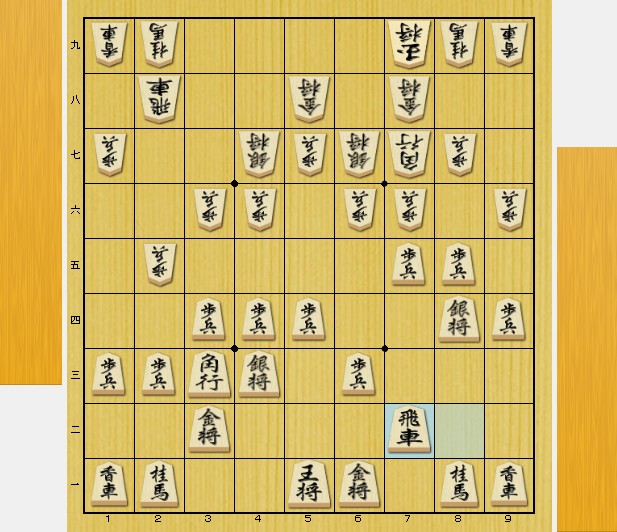

こうすれば8六の地点で数的優位を作れるので、こちらは銀をさらに進軍させることが出来ます。☖7二飛という手は銀を7五に進ませることが目的だったので、それを果たした後は7筋に飛車を配置することに拘る理由はありません。飛車の配置よりも、銀が進みやすい形を模索することが大事です。

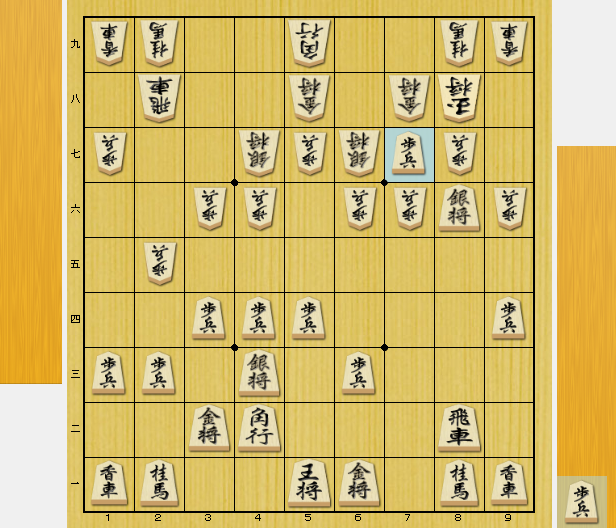

上図で相手は8筋を強化する必要があります。したがって、☗8八玉と受けるのは妥当ですが、こちらは☖8六歩☗同歩と突き捨ててから☖4二角で力を溜めましょう。こうすれば☗7六歩で銀を追われても、☖8六銀☗8七歩☖7七歩で前進することが可能です。

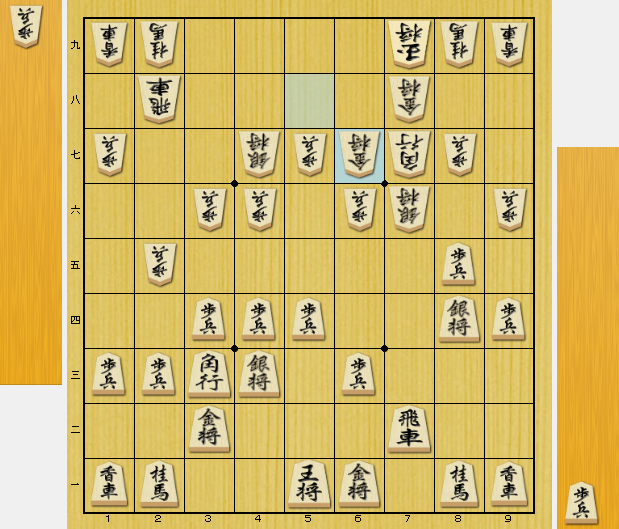

これには☗同桂が妥当ですが、☖8七銀成☗同金☖8六歩と攻め立てます。このとき、金を7七へ寄れなくしたことが7七に歩を叩いた効果です。☖8六歩に対して先手が金を守るなら☗9七金ですが、☖9五歩でそれを狙い続ければ、こちらの攻めが止まることはありません。よって、上図はこちらの攻めが成功しています。攻めの銀が敵の守りの金と交換になるので、失敗例とは雲泥の違いがあることが読み取れます。

こうして一連の進行を見ると、単に☖7二飛と寄った手の恩恵がよく分かりますね。

敵陣を攻めるときは自軍の攻め駒をどのように使うかということに意識が向きがちですが、それと同時に敵の守備駒をいかに機能させないかということを考えるのも非常に重要と言えます。特に、敵の守備駒の可動域を広げる手には要警戒で、そうした手を指してしまうと知らず知らずのうちに攻める条件を悪化させることになりかねません。こうした視点で攻めの手を考えると、解像度が上がるのではないかと思います。

駒を進めるコツは、「相手に取らせる」こと

なお、こうした中盤戦における攻めは、「自軍の攻め駒を前進させること」と同義と言っても過言ではないと思います。そして、相手もそれは分かっているので、攻め駒を進ませないよう防衛ラインを張ってきます。それを突破するためには、どんな工夫が必要になるのでしょうか?

そのコツを端的に述べると、相手に駒を取らせることです。特に、歩を取らせるのが良いですね。

改めて、冒頭の局面を提示します。上図では歩がぶつかっているので☖7六歩と取り込むのは敵陣を攻めているように見えますが、これを指したところで8四の銀が前進できるわけではないので、☖7六歩そのものは攻めになっていません。もちろん、☖7六歩を指した後、確実に銀が7五へ出れるなら「☖7六歩は銀の進路を作った」という意味があるので攻めになっていますが、上図はそうではないので攻めになっていないのです。

逆に、☖7二飛は自ら歩を取っていませんが、7五の歩を相手に取らせることで銀の進軍を確約させています。このように、自分から攻め駒を進める手を指すのではなく、相手に攻め駒の進路を作らせる手を強要させるほうが効率的です。そのために歩を取らせることが大事なのですね。

どうしても攻める際にはぶつかっている歩に目を向けてしまいますが、真に注目すべき点は、攻め駒が進んでいるか否かです。そうした点にも留意すると、効果的な攻めの手段が見えてくることでしょう。

また、こうした敵陣を攻める際に心掛けたことが良いことは、他にもあります。詳しくは、以下の記事で解説しておりますので、そちらも併せてご覧いただけますと幸いです。

1件のコメント

武田和浩 · 2025年4月27日 1:35 PM

飛車と銀の一連の動きは参考になりました🎵相手に駒を取らせるという発想は大事なんだなぁと分かるようになって来たところです!💫