どうも、あらきっぺです。

今回の題材は、こちら。

【憂いを消してから攻めろ】

— あらきっぺ (@burstlinker0828) March 4, 2025

こちらは持ち駒が豊富にあるので攻勢に出たくなりますが、次に☗45桂を打たれると自玉が危うくなることが心配です。… pic.twitter.com/ViNt0idtyN

将棋の終盤戦は、序中盤とは違い、彼我の玉の寄せを見据えた手を選ぶ必要が出てきます。そのため、終盤の入口に差し掛かると、これまでとは異なる感覚の指し手を求められることが多々あります。ただ、これは容易に身につくスキルではありません。

そこで今回は、そうした状況における考え方をテーマに、解説を進めたいと思います。

攻めに専念できる形を作る

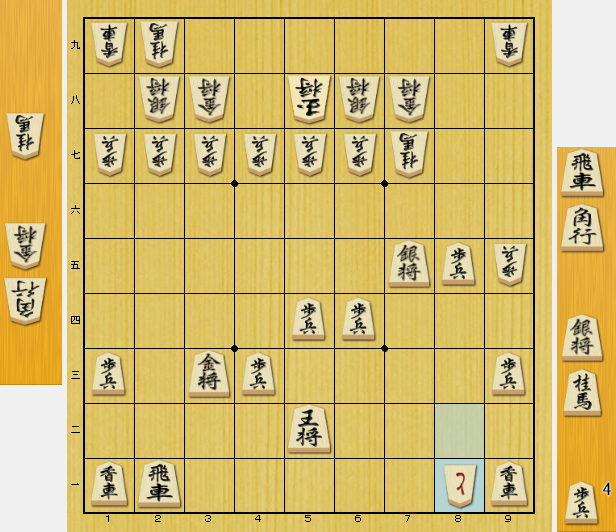

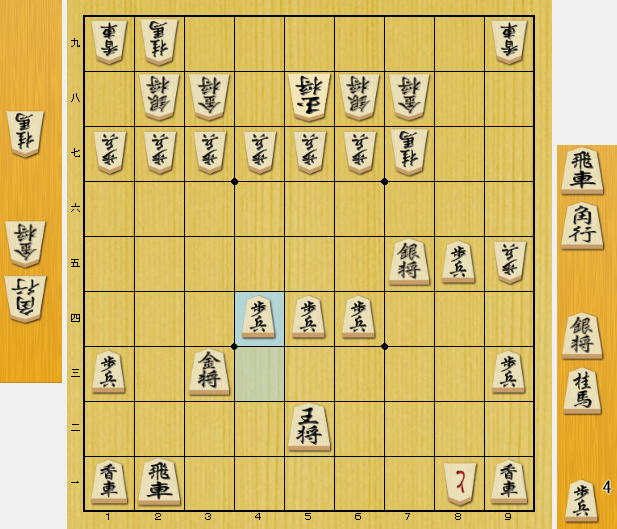

改めて、上記ツイートの局面を始めから振り返ってみましょう。図は相手が☗8一と指し、こちらの桂を取ったところです。

この局面は、こちらは金桂と飛の二枚替えで駒損ですが、駒の働きには圧倒的な差があります。こちらは遊び駒が一つもありませんが、相手は2・3筋の駒が壁形で使えていません。また、相手の攻めは切れ模様でもあります。これらの要素が大きいので、上図はこちらが優勢です。あとは、どう着地を決めるかという状況ですね。

先述したように相手の攻めは切れ模様なので、攻めに転じて勝ちにいくことを考えられた方は多いのではないでしょうか。平凡に攻めるなら、☖8九飛と打つ手が目につきます。

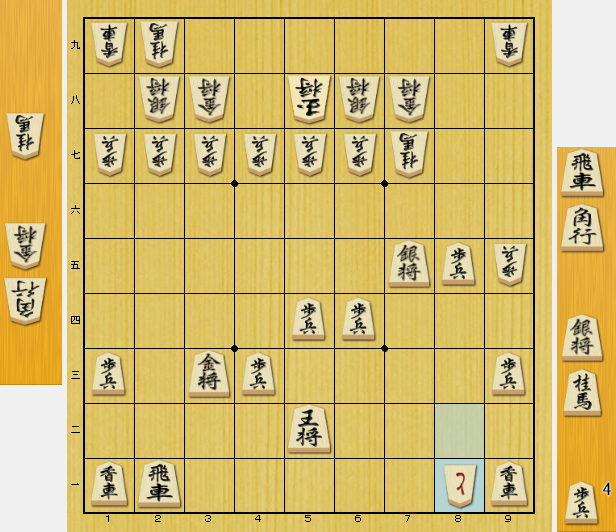

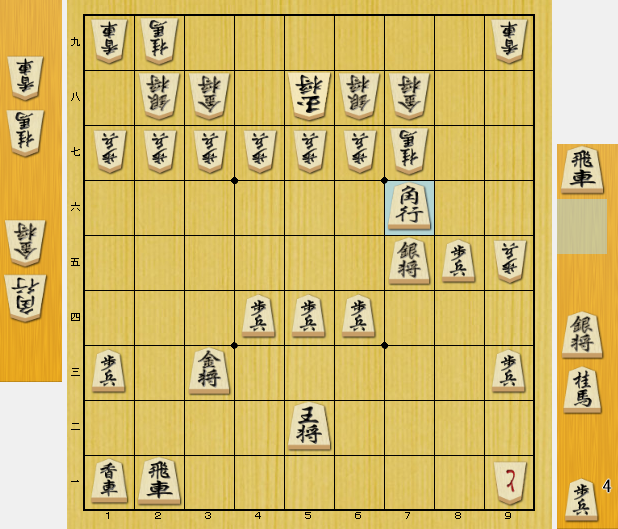

しかし、そこから☗7九金☖9九飛成☗4五桂と進められると、どういった印象を受けるでしょうか。

こうなると金取りと同時に☗5三金と打つ攻めを狙われており、なかなか嫌らしい状況になっているように感じられるのではないでしょうか。こうして自玉が危うくなると、安心して攻めに転じることが難しくなるので、逆転される危険性がぐっと高くなってしまいます。上図はまだこちらが優位を保っていますが、形勢の差を詰められているのは確かですね。

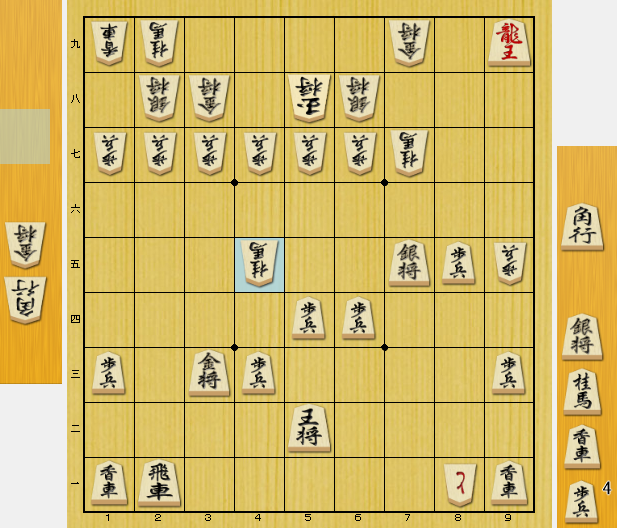

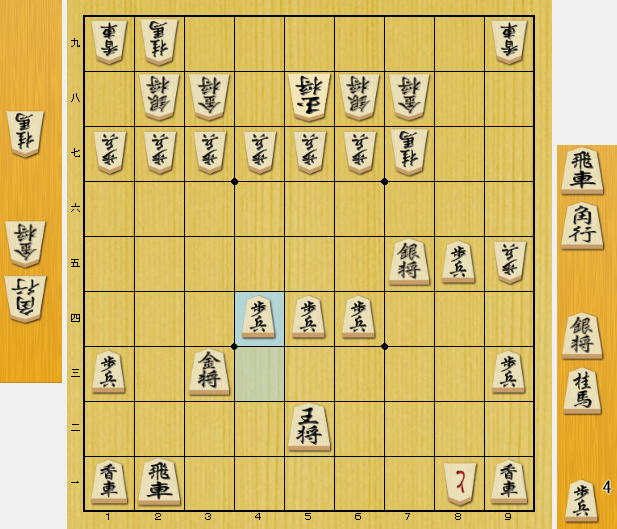

こうした背景があるので、冒頭の局面で筆者は、全く別の方向性の手を選びました。具体的には、☖4四歩と指します。これが分かりやすい状況に持ち込む一着になります。

こうした終盤で自陣にお手入れするのは、緩手のように感じられるかもしれません。しかし、この歩を突いて☗4五桂の攻め筋を消してしまえば、こちらは見た目以上に自陣が安定します。ここで☗7四角と王手を掛けられても☖4二玉と逃げておけば、特にダメージはありません。先手は4五に桂が打てないと、効果的な攻めが繰り出せないのです。

仕方がないので本譜は☗9一とで香を取り、戦力を補充してきました。ただ、これなら自玉に脅威が及ばなくなるので、安心して敵陣の攻略に向かえます。攻め筋はいろいろありますが、☖7六角でコビンを狙うのが中住まいの急所を突いた一着ですね。

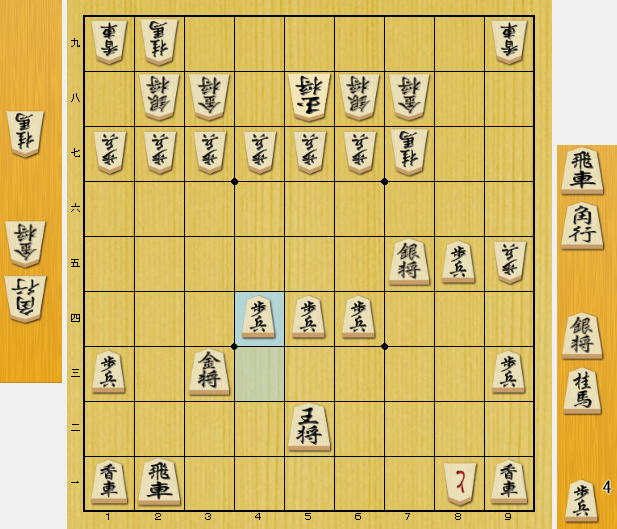

これは次に、☖6六桂の王手金取りを狙っています。そして、6六の地点は7五の銀の利きが届いているので、相手はそれを防ぐ方法がありません。例えば☗6六香と打っても、☖同銀で無効です。

そうなると上図では☗4八玉と早逃げするくらいですが、構わず☖6六桂で追撃すれば問題ありません。以下、☗7九金☖7八歩☗6九金☖8九飛とひたすら金を狙い続ければ、こちらの攻めが順調に続くので相手は支えきれなくなります。よって、上図はこちらが勝勢だと言えるでしょう。

こうして一連の進行を見ると、こちらは☖4四歩と突いて自陣の憂いを消したことにより、紛れが少ない状況に持ち込めたことが読み取れます。

基本的に将棋の終盤戦は、敵玉に向かって攻めることを考えるものです。ただ、自陣の脅威を残したまま攻めに転じると、敵の反撃を警戒しながら戦う必要が出てくるので、攻めに専念しにくくなるきらいがあります。ゆえに、本格的な寄せに出る前に自陣にお手入れして、自玉を安全にしておくことは大事な技術と言えます。そうしたことを意識すれば、難所を乗り切れることが多くなるのではないかと思います。

攻防手を上手く使う

繰り返しになりますが、今回の題材では敵玉を寄せに行く前に、自陣の憂いを消しておくことが話の肝でした。そして、これを行う際には、欲を言えば攻防手を使うのが理想です。

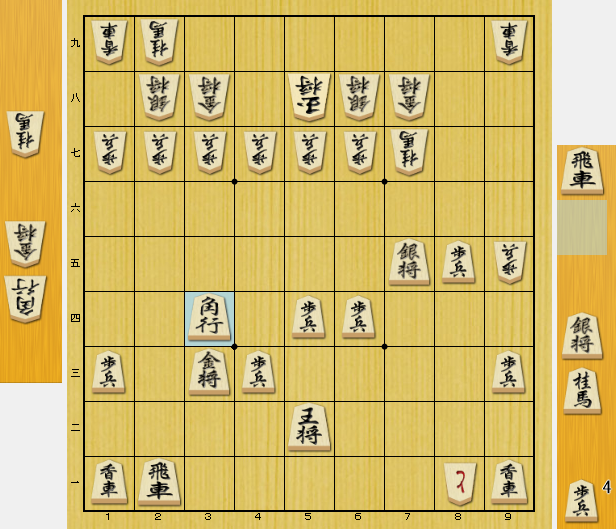

今回の題材で説明すると、冒頭の局面では☖3四角と打つ手も有力でした。

これも☗4五桂と打つ攻めを封じることで、自玉の安全を確保していることが分かります。また、次に☖6六桂で王手金取りを掛ける狙いもありますね。これだと相手は、9一の香を取る余裕すらありません。

このように、攻防手を使って攻めに専念できる状況を作れば、攻撃の手を休むことなく自玉が安全になっていくので、極めて効率的と言えます。終盤の入口で攻防手を発現させると相手を突き放すことに繋がるので、これも併せて意識しておきたいところですね。

また、こうした終盤の入口で心掛けたことが良いことは、他にもあります。詳しくは、以下の記事で解説しておりますので、そちらも併せてご覧いただけますと幸いです。

1件のコメント

武田和浩 · 2025年5月21日 9:04 AM

自玉に一回手をいれる、言われるとすぐに理解できるのですが、できそうでできないことですね🎵