どうも、あらきっぺです。

今回の題材は、こちら。

【雁木でちょっと得する駒組み】

— あらきっぺ (@burstlinker0828) March 7, 2025

雁木は敵の飛車先の歩交換を受けるのが普通ですが、こうして相手が早期に早繰り銀に構えている場合は、あえて2筋を受けないほうが得策です。… pic.twitter.com/OvofzKhSo4

雁木は先後に関わらず採用できるので、使い勝手のよい戦法です。また、この戦法は駒組みのバリエーションが非常に広く、使える構想が多いことも特徴の一つ。ゆえに、多くの構想を知っているほうが相性の良い指し方を選べるようになりますね。

そこで今回は、雁木を指す上で覚えておきたい有力な駒組みをテーマにして、解説を進めたいと思います。

相手の銀の位置に注目する

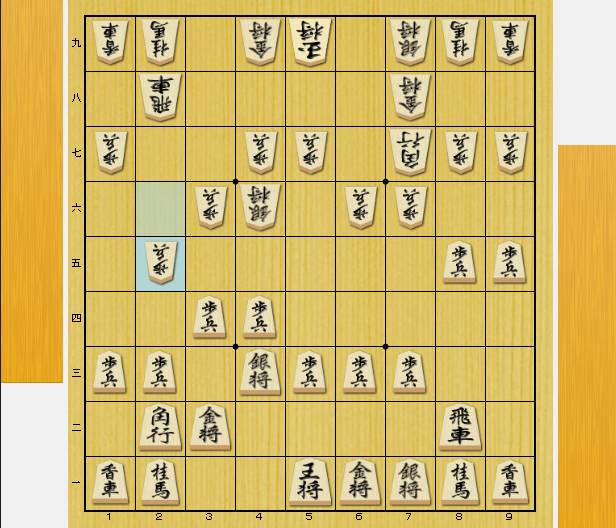

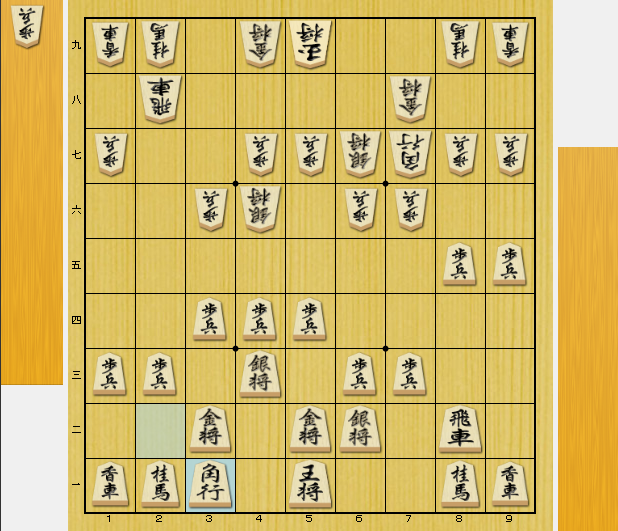

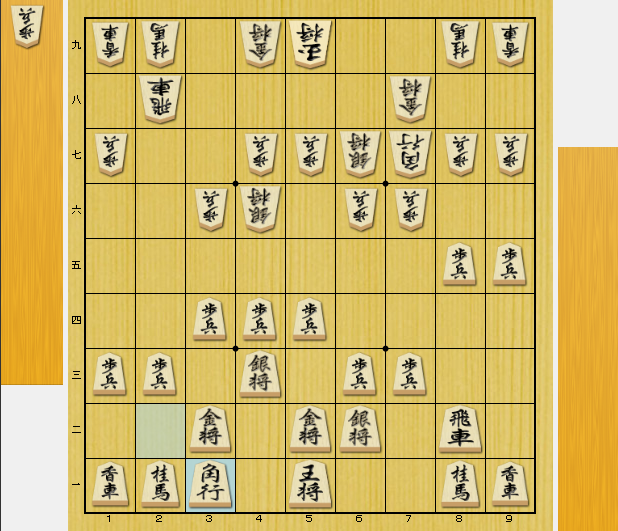

改めて、上記ツイートの局面を始めから振り返ってみましょう。図は相手が☗2五歩と指し、飛車先の歩を伸ばしたところです。

この局面は、定跡を外れた力戦形の将棋になっています。ただ、現状の彼我の配置だと、互いに雁木に組み合う将棋になる公算が高い状況と言えます。加えて、こちらは相手の銀の出足が早いことを警戒する必要がある局面とも言えます。

さて、こうして相手が飛車先の歩を伸ばしたとき、雁木側は☖3三角と上がって歩交換を防ぐのが自然です。その場合、下図の局面を迎えることが予想されます。

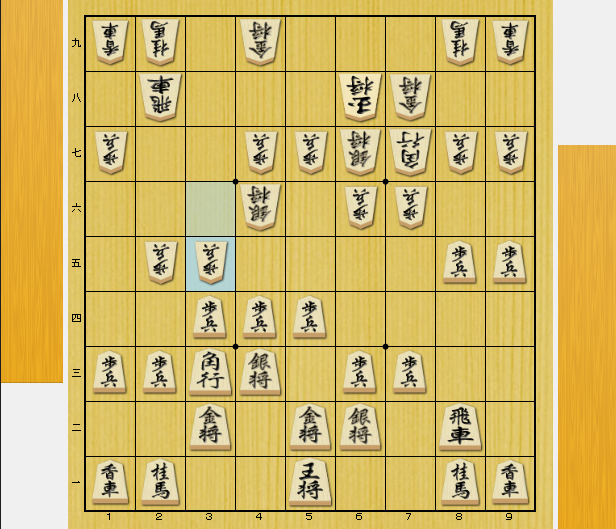

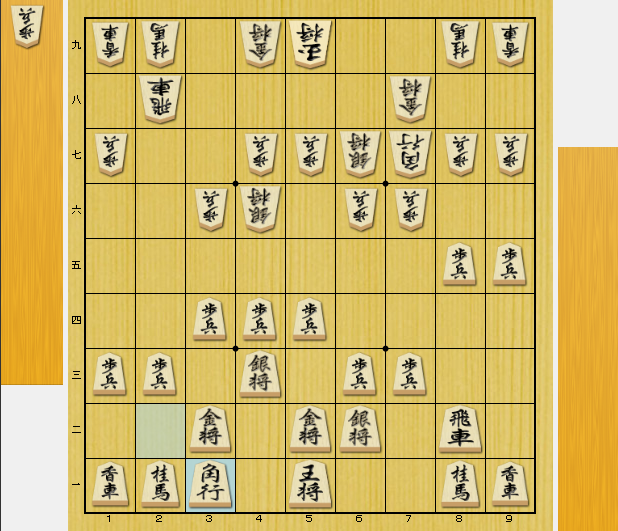

相手は早繰り銀の構えを活かし、早い段階で☗3五歩から動いてくるでしょう。こうして角頭を攻めるのは、雁木を攻略する上で頻出の攻め筋ですね。

なお、上図は一局の将棋であり、これで雁木が潰されることはありません。ただ、こうした展開は相手の思惑通りでもあるので、そういう意味では少し不満が残る進行という感もあります。

そうした背景があったので、冒頭の局面から筆者は、少し捻った対応を見せました。具体的には、☖5二金と上がるのが臨機応変な対応になります。

これは2筋の歩交換を防止していないので、違和感を覚えた方もいらっしゃるかもしれません。ただ、これは相手が早く☗4六銀型に構えたことに着目しており、これを機能させないために、あえて角を上がらない駒組みを選んでいるのです。

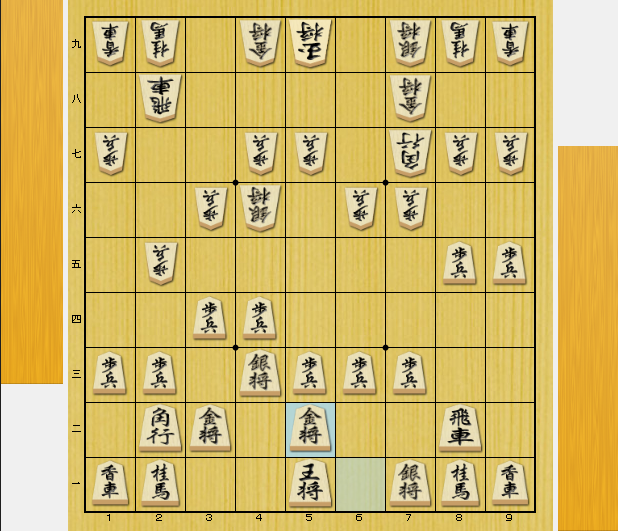

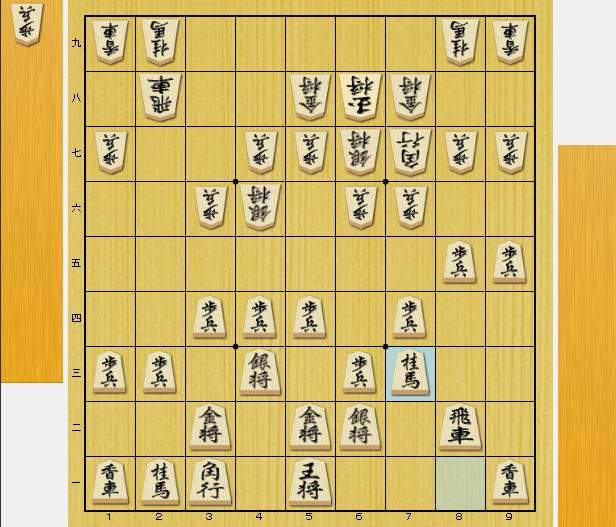

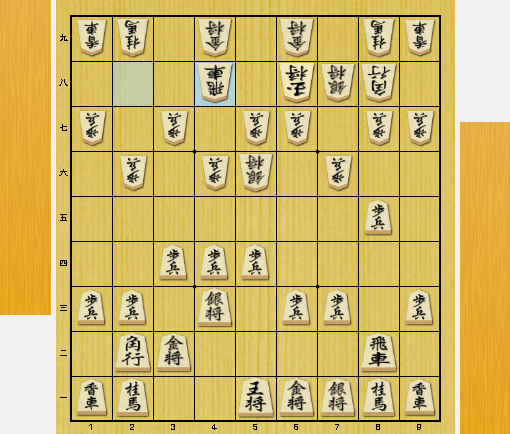

上図で相手は、☗2四歩から一歩交換を行うのが自然でしょう。対して、こちらは下図のように駒組みを進めます。

ご覧のように、こちらは角を3一に引いて活用しているのが目を引きます。これが角を3三へ上がらなかったことを活かす構想になります。

先述したように、こちらは角を3三に上がると、☗3五歩と突かれて当たりが強くなります。しかし、こうした配置なら、角が目標にされにくいので相手の攻めを緩和している意味があります。

また、ここに角を引くと、いつでも6四に出る含みや☖8六歩から動く含みが生じることも頼もしい利点です。例えば、ここで☗3五歩と突かれても☖同歩☗同銀☖6四角☗4六歩☖8六歩☗同歩☖3四歩といった順で迎撃できます。角を3三へ上がった変化と比較すると、こちらは非常に反撃しやすい格好になっていることが読み取れます。

上図で相手は直ちに仕掛けるのは現実的ではないので、ひとまず玉型を整備することになります。こちらも右桂を活用して、カウンターを打ちやすい態勢を整えておきましょう。

先述したように、この将棋の相手は☗3五歩から動くことを念頭に置いているので、こちらは玉を4筋方面へ動かすのは得策ではありません。ゆえに、こうして居玉を維持して桂の活用を優先するほうが賢明です。

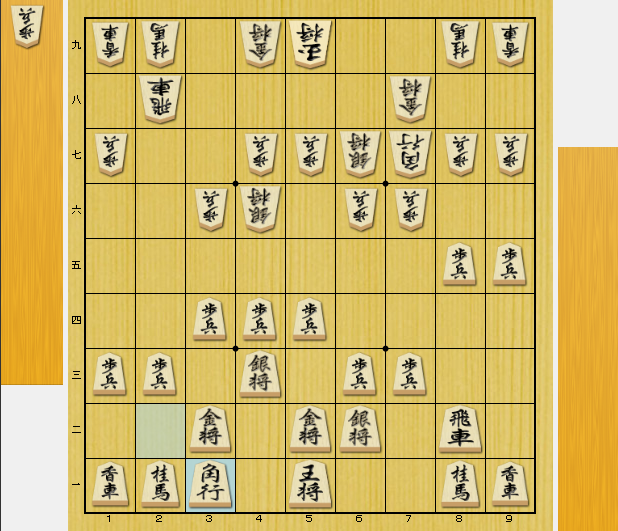

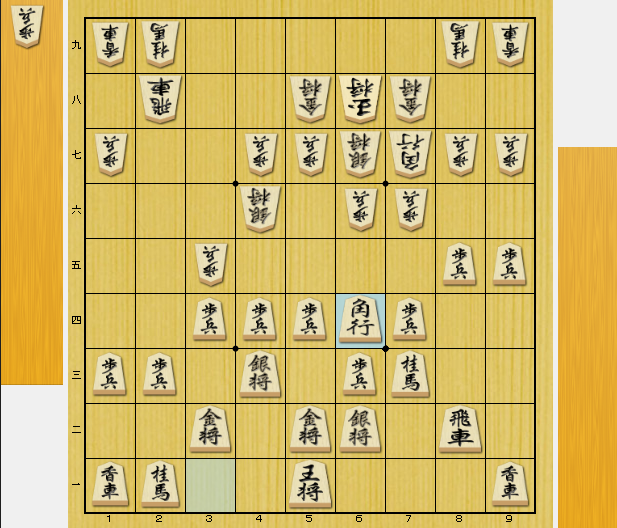

もし、ここで相手が動いてこなかったら、☖3三桂→☖4五歩という要領で4六の銀を追い払えばよいでしょう。それを嫌って☗3五歩と動いてきた場合は、☖6四角で迎撃するのが期待の一手になります。

こうすれば、相手は4六の銀を前に出すことが出来なくなりますし、☖4五歩で追い返すことも可能になります。相手は6四の角を攻撃したいところですが、☗6五歩が突けないのでそうした手段が見当たりません。前もって右桂の活用を行ったことが効いています。上図は相手の攻めを鎮静化することに成功しているので、こちらが上手く立ち回っていると言えるでしょう。

こうして一連の進行を見ると、2筋の歩交換を受けずに☖3一角と引く構想を選んだ恩恵が良く分かります。

雁木にとって角は3三に配置するケースが多いですが、場合によっては☖3一角型に構えるのが得策になることもあります。特に、これは相手が早繰り銀に構えたときに有効です。今回の題材のように、相手が☗2五歩を突く前に☗4六銀型に構えるのは珍しいので常に使える構想ではないですが、こうした指し方があることを知っておいて損はないでしょう。

☖3一角型の注意点

上記で述べたように、☖3一角型は角を6四へ配置しやすくったり、左側の桂が活用しやすい恩恵があるので、駒効率が良くなりやすいことが魅力です。ただし、これは使いどころを誤ると相手の攻めを誘発するきらいもあるので、どういった形で使うとまずいのか、ということも知っておく必要があると言えるでしょう。

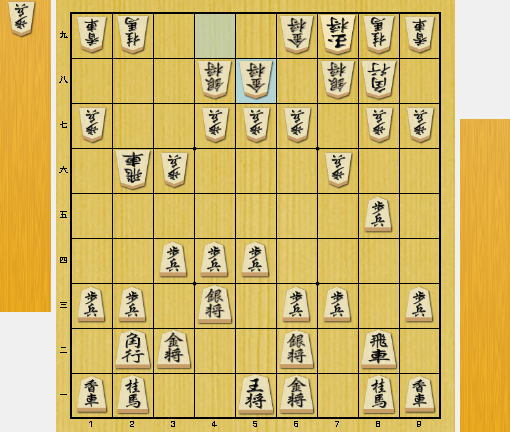

具体的には、下図のような状況だと、まず使うことは出来ません。

こうした右四間飛車が相手の場合は、☖3一角と引くと間違いなく利敵行為になりますね。理由は、☗4五歩の威力を高めてしまうからです。この場合は、角を2二に置いたまま戦う将棋のほうが無難でしょう。

また、こうした将棋の場合も☖3一角は得策ではありません。これも角を引くと、☗4六歩→☗4五歩の攻めを実行され、かえって受けにくい状況になりますね。

要するに、相手が4筋の歩を伸ばして攻める含みが残っている状況下では、それに備える必要があるので☖3一角と引く構想はミスマッチになるのです。この仕組みを踏まえると、早い☗4六銀型には☖3一角型が有効になるという理屈がより分かりやすくなりますね。その配置なら4筋の歩が伸びてくる心配がないので、安心して角を引けるという訳です。こうしたことを意識して駒組みを考えると、相手の急戦策に対応しやすくなってくるのではないかと思います。

また、こうした雁木を指す上で知っておくと役立つ有力な構想は、他にもあります。詳しくは、以下の記事で解説しておりますので、そちらも併せてご覧いただけますと幸いです。

1件のコメント

武田和浩 · 2025年5月24日 10:52 AM

相手が早繰り銀で攻める構想の時の角引きの対応は参考になりました🎵