どうも、あらきっぺです。

今回の題材は、こちら。

【相穴熊の中盤のコツ】

— あらきっぺ (@burstlinker0828) July 16, 2025

こちらは駒得を拡大するなら☗21馬になります。ただ、☖67歩成から銀の進軍を許すと、囲いが弱体化することが気になります。… pic.twitter.com/HR7gW719v7

相穴熊の将棋は他の戦型とは異なる感覚を求められるところがあり、その違いに敏感になることが大切です。この記事では、そうした特異性に適応するための考え方を解説したいと思います。

最強の状態をキープする

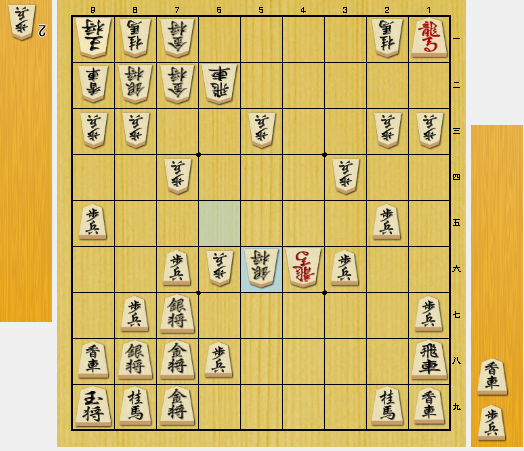

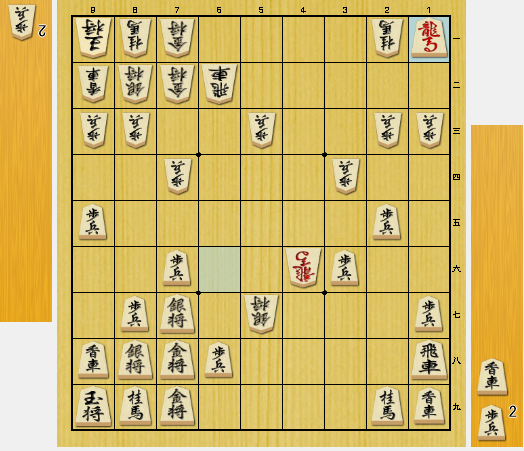

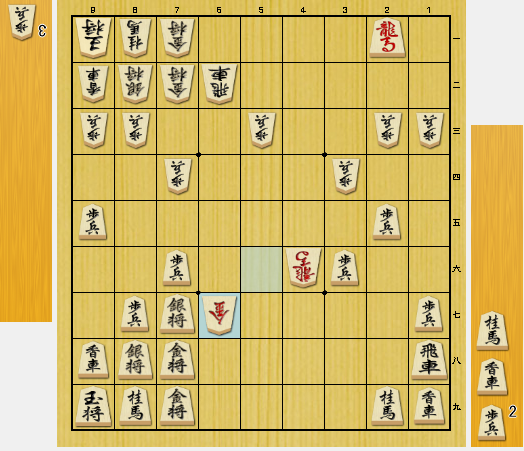

改めて、上記ツイートの局面を振り返ってみましょう。図は相手が☖5六銀と指し、攻めの姿勢を見せたところです。

こちらは1八の飛が隠居しているものの、先に香を取っていることが主張です。加えて、囲いの性能が相手より勝っていることも心強いですね。金銀の数が多かったり、端の位を取っているので「堅さ」「広さ」共にリードしています。それらの要因が大きく、上図は居飛車が面白い将棋です。この優位性を、どう拡大していくかがこちらの命題ですね。

さて、具体的にどんな手を選ぶかですが、ぱっと目につくのは☗2一馬で駒得を拡大する手ではないでしょうか。これで問題なければ、話は簡単です。

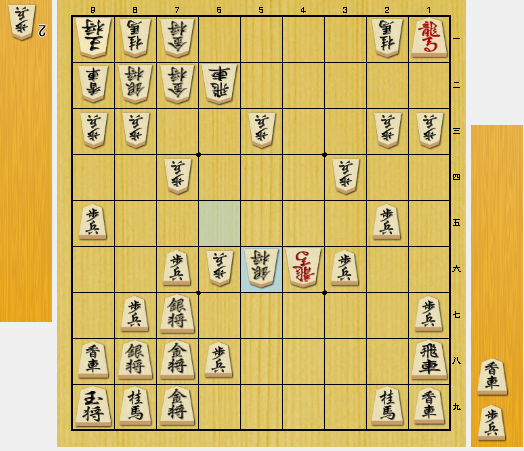

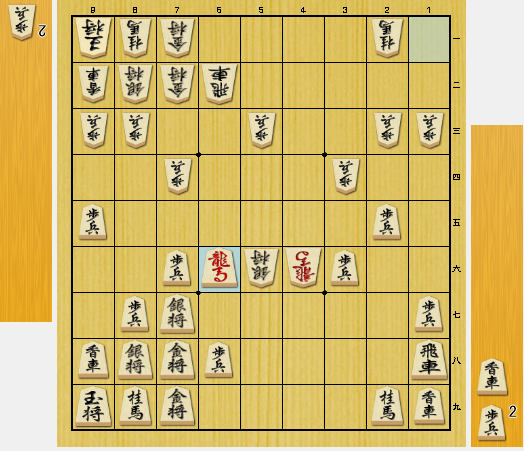

ただ、そこから☖6七歩成☗同歩☖同銀成で進軍されると、少し面倒な状況になってしまいます。

こちらは7八の金を剥がされても、まだ金銀三枚で守られているので、堅さはある程度、担保されています。ただ、相手にとって5六の銀で金を剥がせたのは、小さくない戦果です。上図では☗6九香が一案ですが、☖6六歩と繋がれると嫌味を払拭できたわけではありません。居飛車としては、もう少し条件の良い進行を模索したいところです。

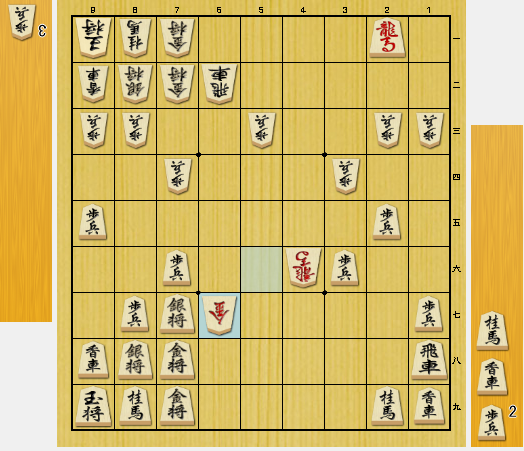

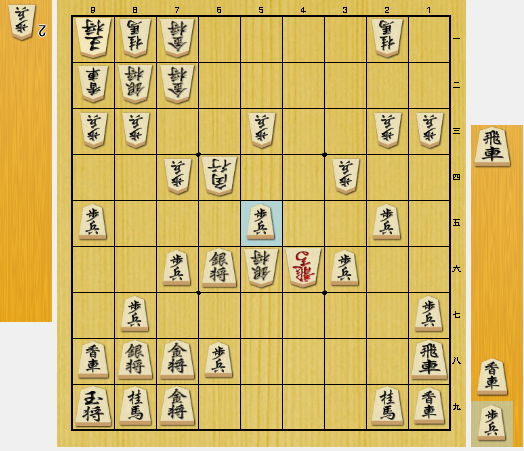

こうした背景があるので、冒頭の局面で筆者は、受けを重視した手を選びました。具体的には、☗6六馬と指します。これが最も賢明な一着ですね。

これは取れたはずの桂を諦めるので、不本意な一手に見えるかもしれません。しかし、こうして6六の歩を刈り取ってしまえば、こちらの穴熊は最強の状態をキープできます。それが非常に大きな意味を持つので、こうして受けに回る手が有力になるのです。

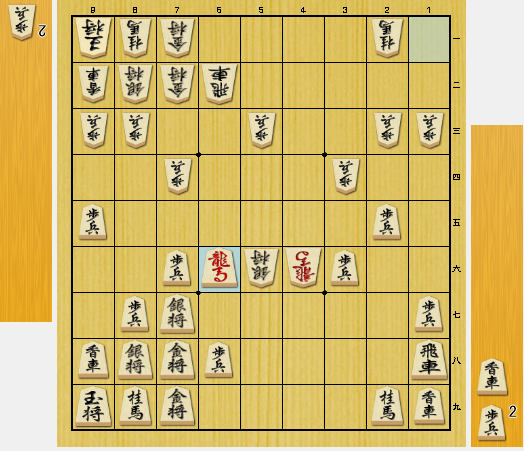

上図で相手は5六の銀を攻めに使いたいですが、現状では6七に進める可能性はありません。進軍するなら、☖5七銀不成と指すことになります。

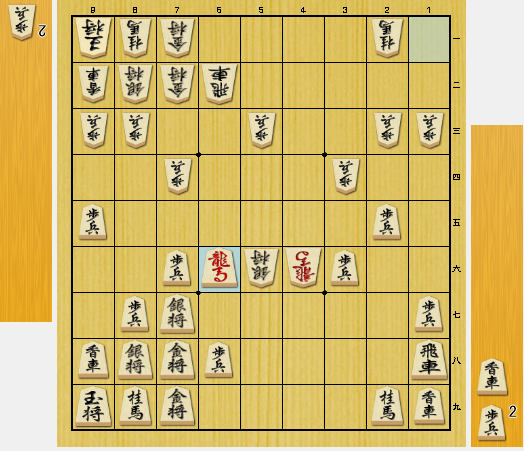

ただ、これは☗1一馬でとんぼ返りしておけば、相手は有効手がありません。

6八の地点は非常に守りが堅いので、相手はここを攻めてもどうにもなりません。また、ここで☖5六馬や☖4七馬で駒の補充を図るのは、☗5九香がピッタリです。上図はこちらの穴熊が鉄壁であり、失敗例の変化とは安定感が段違いであることが分かります。

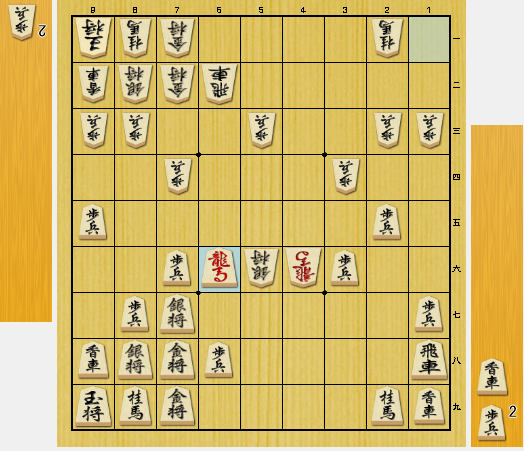

相手としては、最強の守備駒である馬が残っていると、居飛車の穴熊を崩すのは現実的ではありません。また、現状では駒の補充が見込めないので、上図では☖6六飛☗同銀☖6四角と進め、先述した問題を改善する手は考えられます。

ただ、これには☗5五歩で遮断して、戦力の供給を断っておくのが堅実です。

相変わらず振り飛車には有効な攻めがありません。対して、こちらは☗4一飛と打てば確実に攻めが進みます。以降は2一の桂を拾ったり、☗7五歩と突く手が一案です。この局面も、堅さと駒得を維持することに成功しているので、居飛車の優位は揺るがないと言えるでしょう。

こうして複数の変化を比較すると、☗6六馬で受けを重視した恩恵がよく分かります。

相穴熊という戦型は、終盤で敵の食いつきを許すと、面倒な事態になることが少なくありません。ゆえに、中盤の段階からそうした事態を避ける意識が必要です。そのためには、自軍の穴熊を最強の状態でキープすることが重要です。囲いが万全であれば、そう簡単には食いつかれませんし、たとえ食いつかれたとしても耐久力が残っているので凌げる可能性も高くなります。相穴熊の中盤は、終盤を見据えて玉の堅さを第一に考えることが肝要です。

遮蔽物をなるべく残す

また、こうした「堅い玉型」をキープするためには、囲いの金銀の数だけでなく、相手の大駒や自軍の駒の位置関係にも注目することが大事です。

改めて、失敗例の変化を提示します。この局面は7八の金が確実に剝がされてしまうことも然ることながら、もう一つ注目しなければならない点があります。それは、敵の馬の利きが7九の金に直射していることです。

こうした「大駒をいつでも切れる」状態は、相穴熊という戦型において、なるべく避けなければならない配置です。特に、受けの要の金が大駒の射程に入っている配置は、受け側にとって不安を抱えることが多いですね。

逆に、☗6六馬と指した変化では、6八に歩が残り続けるので馬の利きを延々と遮断しています。こうした遮蔽物をなるべく盤上に残す展開を選ぶことが、堅さをキープするコツの一つです。これは非常に汎用性が高いので、ぜひ意識しておきましょう。

また、こうした相穴熊特有のノウハウは、他にもあります。詳しくは、以下の記事で解説しておりますので、そちらも併せてご覧いただけますと幸いです。

0件のコメント