どうも、あらきっぺです。

今回の題材は、こちら。

【ヒネリ飛車に対して有力な駒組み】

— あらきっぺ (@burstlinker0828) July 14, 2025

相手は4六の地点に銀を繰り出すタイプのヒネリ飛車を採用しています。これには「歩越し銀には歩で対抗」という格言に倣い、☖44歩型に組むのが賢明です。… pic.twitter.com/bcYR8K2JGe

ヒネリ飛車はプロ棋界ではあまりお目に掛かれない戦法ですが、持ち歩を手にした状態で石田流の好形が作れるので、指されると厄介な相手と言えます。居飛車党としては、対策を用意しておきたいところですね。

そこで今回は、ヒネリ飛車に対して有力な構想をテーマにして、解説を進めたいと思います。

敵の銀の動きを封じる

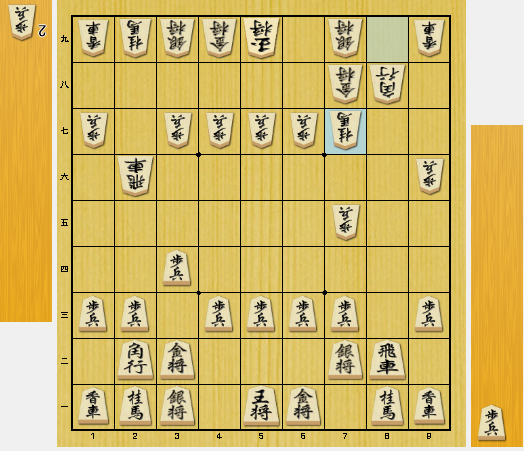

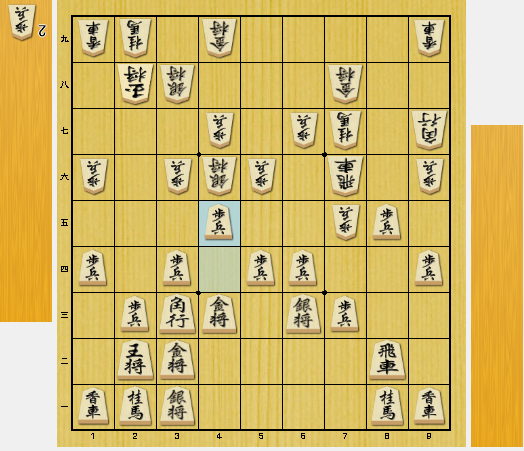

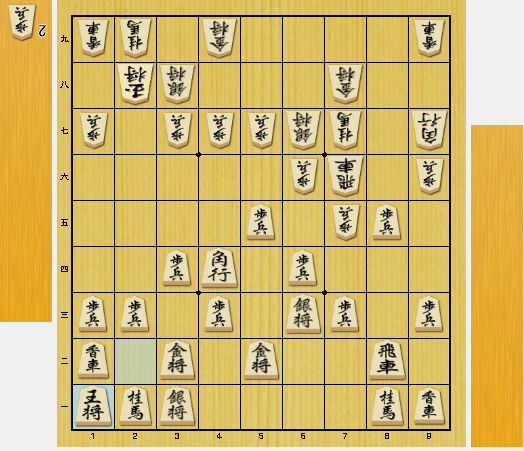

今回は、上記ツイートの少し手前の局面から解説します。図は相手が☗7七桂と指し、ヒネリ飛車を指す準備を整えたところです。

こうした局面は、相手がヒネリ飛車を志向すると出現しやすい状況です。手が広い場面なので、ある程度は大らかに指しても一気に形勢が悪くなる恐れはありません。

ただ、シビアに得を追求するのであれば、ここでは☖4四角と上がる手がお薦めです。これで早期に角を移動させれば、☖4二玉→☖3三玉→☖2二玉という順でスムーズに玉が囲えるので、駒組みが楽になります。

また、この組み方を行うと、3一の銀を動かさずに囲いが整うことが大きいですね。この恩恵については後述するので、ひとまず解説を進めます。

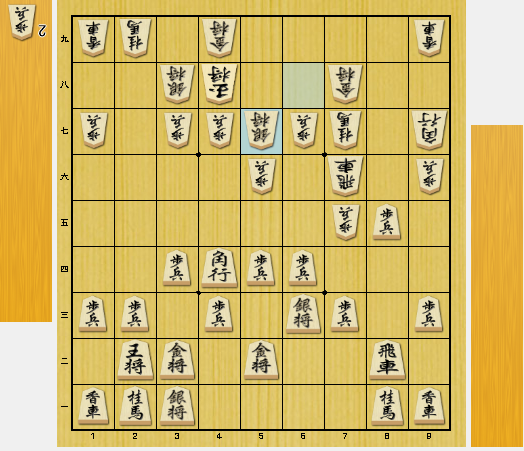

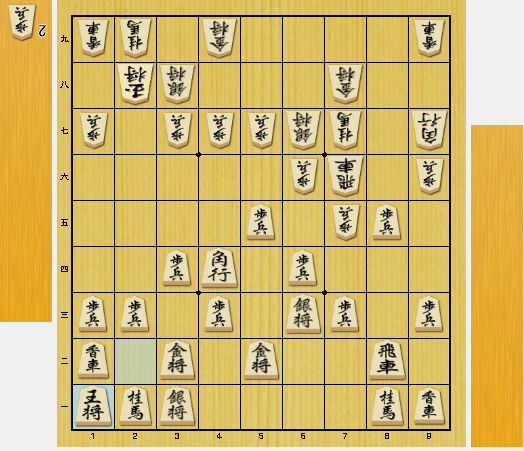

さて、☖4四角型に構えたあとは、上図のような局面が進行例の一つです。相手としては、☖4四角型を咎めるべく、こうして銀を繰り出すのは至って自然と言えるでしょう。

こちらとしては、この角が負担になると不本意な状況になります。ゆえに、こうして相手が銀を進出する準備を進めてきたら、それに対応する手段が必要です。具体的には、☖3三角☗4六銀☖4四歩と進めるのが賢明ですね。

こうすれば「歩越し銀には歩で対抗せよ」という格言通りの状況になり、こちらは安定感の高い布陣を作ることが出来ます。一度出た角を下がるのは本意ではないようですが、上図は[☗4六銀型vs☖4四歩型]というマッチアップになったことが大きく、こちらにとって条件の良い組み上がりに誘導しやすくなります。

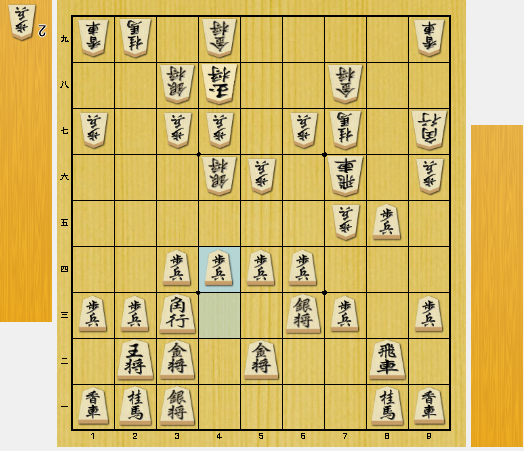

以降は互いに囲いを充実するのが妥当ですが、そうなると[☗4六銀型vs☖4四歩型]になった優位性が、徐々に顕在化することになります。

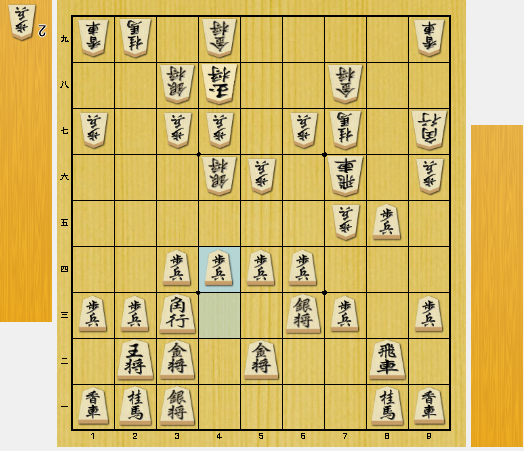

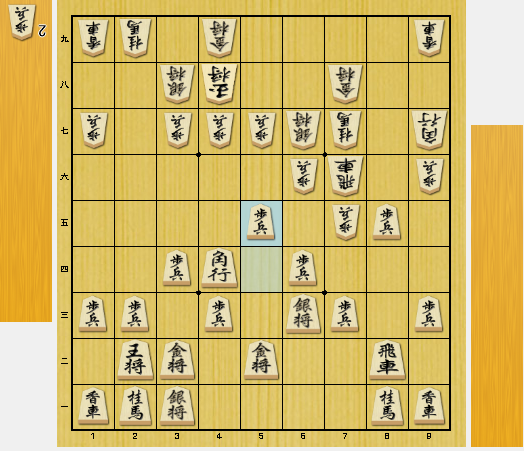

ヒネリ飛車側としては、そろそろ攻めの形を作りたいところです。ただ、4六の銀は6筋と離れているので、攻め駒として使うことはあまり期待できません。

そうなると、上図では☗3六歩と突いて、あの銀の可動域を広げるのが一案です。対して、こちらは☖4五歩で動きましょう。現状だと玉の堅さで勝っているので、そのアドバンテージがある状態で動いたほうが勝ちやすい将棋に持ち込めます。

これを☗同銀だと、☖4二角と引いて銀を捕獲することが可能です。ゆえに☗3七銀引と応じるのは止む無しですが、この銀を撤退させれば☖5五歩☗同歩☖同角で局面をほぐせます。この歩交換が出来れば、こちらは☖3三桂や☖5四銀といった含みが生じるので、どんどん攻め駒を進められることが自慢です。上図はこちらのほうが玉が堅い上に、駒の効率もリードを奪いつつあるので、模様のよい将棋になっていると言えるでしょう。

こうした進行を見ると、早めに☖4四角と上がったり、☖3一銀型のまま駒組みを進める構想が有力であることが分かります。

昔から指されているヒネリ飛車対策は、早めに☖4二銀と上がるケースが殆どでした。ただ、その指し方は囲いが堅くなりにくい欠点があります。けれども、上図のような指し方なら、玉型の差でアドバンテージを握れるので勝ちやすい将棋に持ち込めます。これは非常に有力な指し方なので、ぜひお試しください。

☗6七銀型の場合

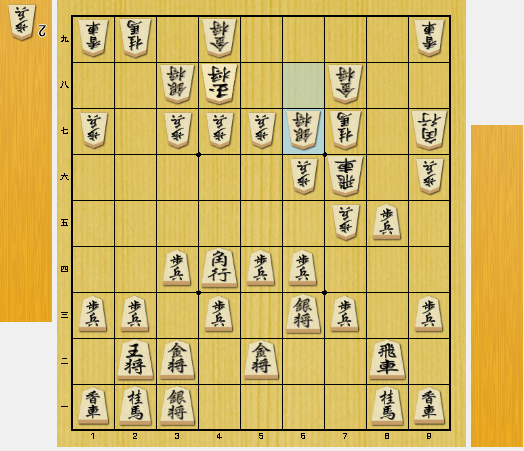

なお、ヒネリ飛車は☗5七銀型ではなく、☗6七銀型に構える指し方もポピュラーです。この場合の対処法にも触れておきましょう。

ここから先程と同様に☖3三角→☖4四歩と応対するのもなくはないですが、今度は相手が☗5六銀型なので、いつでも☗6五歩と仕掛けられることがネックです。☗5七銀型の場合は4六に銀を出られても仕掛けられる心配がないので許容しても良かったのですが、☗5六銀型だとそうではないので、この違いには敏感になる必要があります。

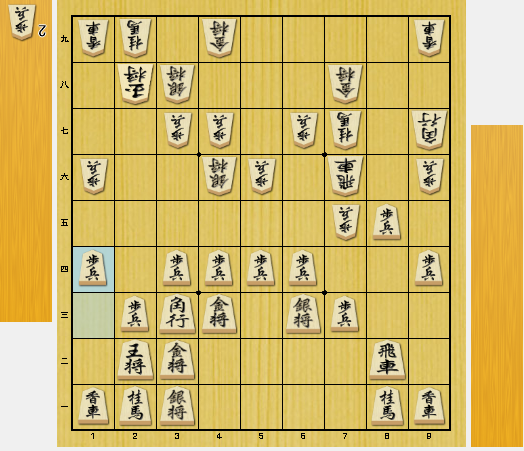

したがって、☗6七銀型の場合は、違う応接を選ぶほうが得策です。具体的には、☖5五歩と伸ばしましょう。☗6七銀型には、これが極めて有効ですね。

これで敵の銀が進出できないようにすれば、こちらは仕掛けを封じることが出来ます。相手が銀を進めるには☗5六歩と突っ掛けるより無いですが、現状では自玉のコビンを開けることになるので、さすがに暴挙です。

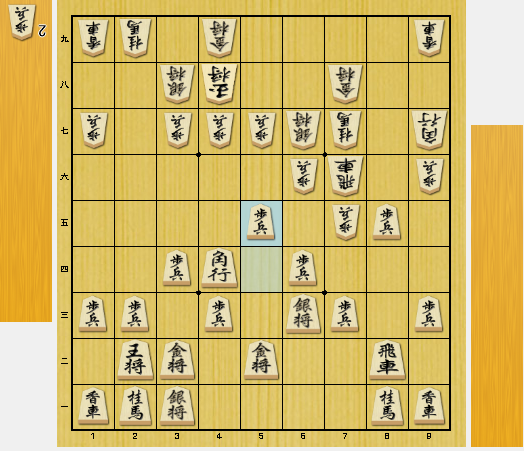

そうなると、上図では☗3九玉→☗2八玉と囲うのが妥当でしょう。対して、こちらもその間に☖1二香→☖1一玉で穴熊に潜っておきます。☖3一銀型は、こうした構想を展開できることも利点の一つですね。

以降は淡々と、穴熊を固めておけば OK です。相手も美濃囲いを固める余地はありますが、単純な固め合いだと最終的には穴熊のほうが堅陣になるので、ここから持久戦になればこちらの作戦勝ちが濃厚です。

ただ上図で☗5六歩と反発するのは、☖3五角の揺さぶりが厄介です。相手は形よく☖5七角成を防ぐ手段が難しいので、対応が難しいですね。上図は駒組みになっても動かれても悪くない状況を作れているので、こちらが上手く立ち回っていると言えるでしょう。

このように、相手が☗6七銀型の場合も、こちらは「敵の銀の動きを封じる」ことを第一に考えるのが急所です。☖4四角を早く上がる構想は、この指針に則っておけば、道を踏み外す心配はないでしょう。

また、こうした知っておくと役立つ将棋の知識やテクニックは、私のブログや note にもふんだんに記載しております。こちらもご覧いただけますと幸いです。

【あらきっぺの将棋ブログ】

https://arakippe.com/

【あらきっぺnote】

https://note.com/arakippe

1件のコメント

武田和浩 · 2025年8月20日 11:39 AM

ひねり飛車も浮き飛車の一つなのかなぁと思いました🎵浮くことが軽いさばきにならずに重く感じるようだとまずいのかもしれません❗️