どうも、あらきっぺです。

今回の題材は、こちら。

【雁木系の将棋で知っておきたい豆知識】

— あらきっぺ (@burstlinker0828) July 26, 2025

相手は雁木を志向しつつ、振り飛車もできる駒組みを採用しています。ただ、こうして☖74歩が早い場合は☗55角と出れば早くもリードを奪えます。… pic.twitter.com/x0b4TV0ueb

後手のプレイヤーが雁木系の将棋を志向したとき、先手側は急戦策で対抗するのが最も有力です。ただ、急戦策は相手の組み方によって有力な構想が変わる側面があるので、形ごとに有効な手法を把握しておくことが大事です。

それでは、解説を進めていきましょう。

早めの☖7四歩には角の揺さぶりで対処する

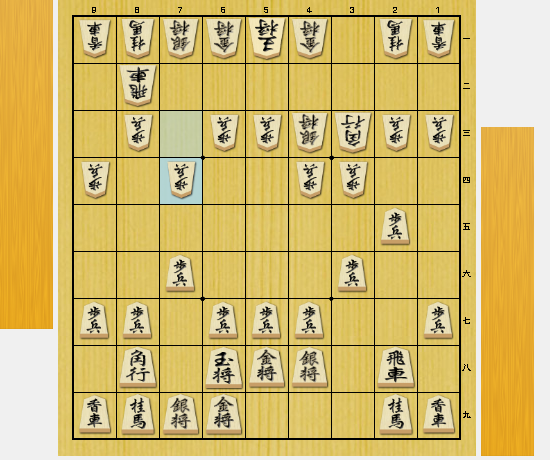

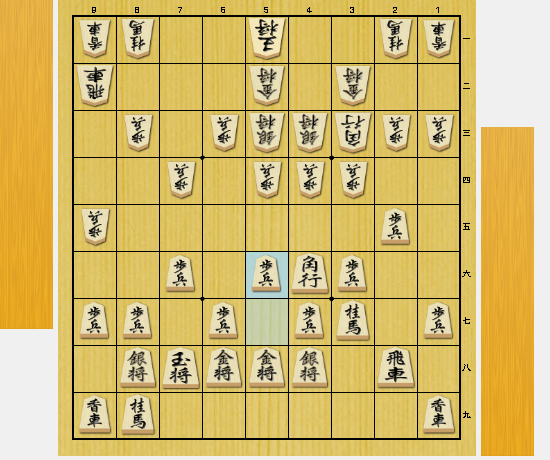

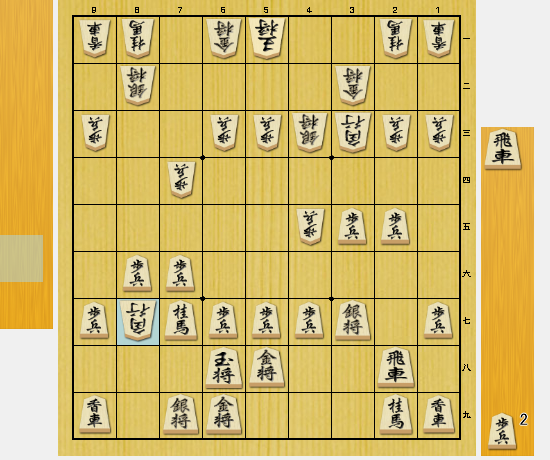

改めて、上記ツイートを始めから振り返ってみましょう。図は後手が☖7四歩と指し、陣形整備を進めたところです。

相手は早めに[☖3三角・☖4三銀型]という配置を作っていることから、雁木を志向しています。ただ、現状では飛車先の歩を伸ばしていないので、振り飛車にする余地も残していますね。こちらとしては、それら両方に対処できる駒組みを展開したいところです。

さて、こちらは速攻を目指すなら、4八の銀を繰り出すのが一案です。この指し方は、雁木に対して有力な急戦策ですね。

ただ、上図から☗3七銀と上がると、三間飛車を採用されたときが問題です。

これはこれで一局の将棋なのですが、こうなると相手は☗3五歩の仕掛けに対処しやすい将棋になっています。

また、☖4三銀型の三間飛車には☗4六歩→☗4五歩という順で攻めるほうが相性が良く、こうして銀を繰り出すのは少し急所を外しています。上図は互角の範疇ではありますが、三間飛車に対して適性の低い指し方になっている以上、相手の駒組みを咎めることに成功したとは言えない印象です。

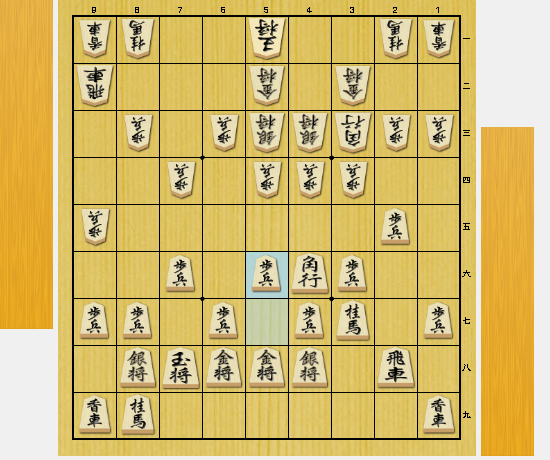

こうした背景があるので、冒頭の局面で筆者は、別のプランで敵陣を攻めることにしました。具体的には、☗5五角と出ます。これが相手の駒組みを真っ向から咎める一着ですね。

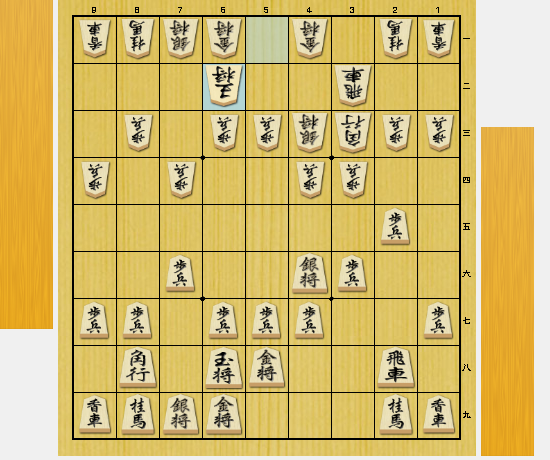

相手は飛車を取らせると駒組みが難しくなるので、上図では☖9二飛と逃げるのが自然です。ただ、これを強要させれば、相手はしばらく飛車が使いにくくなります。こちらはそのアドバンテージを活かして、作戦勝ちを目指しましょう。

☖9二飛を強要させた後は、☗8八銀で囲いの整備に移ります。☖5四歩には☗3七角とこちら側に引き、敵の飛車の動きを封じます。

後手としては、そろそろ☖9五歩を突かないと、端の位を取るチャンスを逸します。このまま漠然と駒組みを進めると、ただ飛車が使いにくいだけで主張が乏しい組み上がりになるので、☖9五歩でポイントを稼いでおきたいところです。

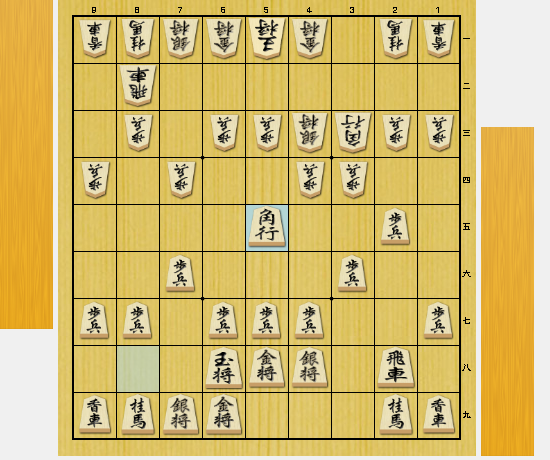

対して、こちらは☗7八玉で囲いを整え、以降は☗4六角→☗3七桂→☗6八金上→☗5六歩という要領で自陣を充実させます。要点としては、①低い構えを維持する。②角の睨みを維持して9二の飛の動きを抑制する。この二点を心掛けることが大事です。

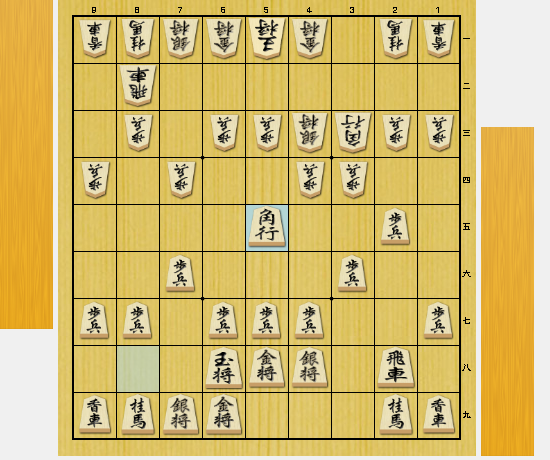

さて、互いに駒組みが煮詰まってきましたが、相手はそろそろ飛車の効率を改善しなければなりません。そのためには、☖7二飛と回れるようにするのが一案です。具体的には、☖6四銀や☖6四歩で角道を遮断することになりますね。

ただ、☖6四銀だと歩越し銀になるので、☗6六歩が味の良い一着になります。以下、☖7二飛には☗6五歩で敵の銀を追い返せるので、相手は上手く攻めの形が作れません。

また、☖6四歩の場合は☗1六歩と突いて、端を狙うのが有力です。この場合は相手の銀が進軍してこないので、ゆっくり端攻めの準備を進めることが出来ます。端歩を伸ばして☗2四歩から角と歩を交換すれば、1筋から手が作りやすいので、これも先手が満足のいく展開になります。

いずれの場合も、後手は飛車が満足に攻めに使えないことが痛いですね。よって、上図は先手の作戦勝ちと言えるでしょう。

こうして一連の進行を見ると、☗5五角と出て☖9二飛を強要させた恩恵がよく分かります。

雁木系の将棋で、相手が振り飛車も視野に入れた指し方を行うことは、そこそこ出現します。ただ、こうして早めに☖7四歩を突いてきた場合は、☗5五角で揺さぶればリードが奪えます。

また、この手を指せば敵の飛車の効率を落とせる上に、駒組みを限定させることも大きいですね。これは汎用性が高い揺さぶりなので、ぜひお試しください。

☗5五角が得策にならないシチュエーション

なお、☗5五角の揺さぶりは効果的に機能するシーンが多い手ですが、これが有効にならない局面も存在します。そうしたケースも触れておきましょう。

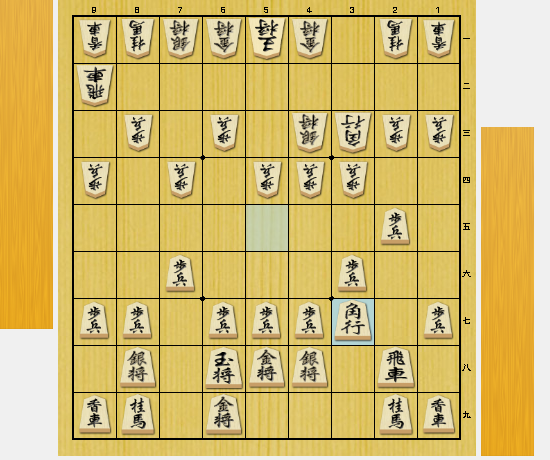

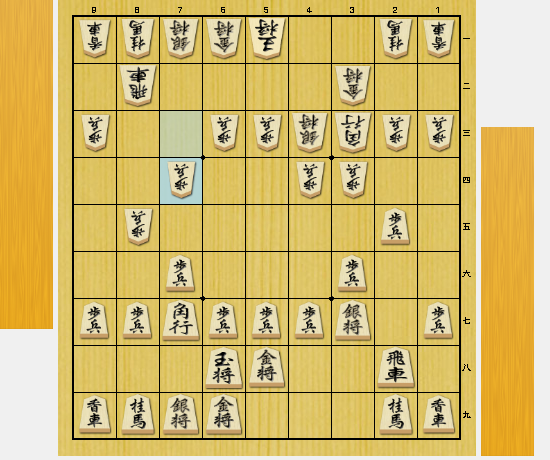

具体的には、早めに8筋の歩を伸ばされていて、☗7七角の受けを強要されている場合です。

こうした状況だと、こちらは一度、角を7七に上がっているので、☗5五角と出る手の条件が悪くなっています。

すなわち、ここで☗5五角には☖4五歩で反発される手が厄介です。以下、☗8二角成☖同銀☗7七桂までは必然ですが、☖3五歩☗同歩☖8六歩☗同歩☖8七角と攻め掛かられると、嫌らしい状況を迎えますね。

こうなると☖7六角成と☖7七角成☗同玉☖6九角成という複数の攻め筋が防げないので、先手は芳しくありません。

こうした速攻が飛んできてしまうのは、☗7七角のロスが響いているからです。つまり、☗5五角の揺さぶりはダイレクトにそこへ角が移動できるから有効に作用するのであり、手損してまで決行するほどの価値はありません。こうした性質を知っておくと、この筋を使うか否かの判断が良くなるかと思います。

また、こうした知っておくと役立つ将棋の知識やテクニックは、私のブログや note にもふんだんに記載しております。こちらもご覧いただけますと幸いです。

【あらきっぺの将棋ブログ】

https://arakippe.com/

【あらきっぺnote】

https://note.com/arakippe

0件のコメント