どうも、あらきっぺです。

今回の題材は、こちら。

【相手の囲いを見て取る駒を選べ】

— あらきっぺ (@burstlinker0828) July 30, 2025

相手が☗33歩と叩いたところ。こちらは駒得するなら☖25銀ですが、敵玉は左美濃に囲っているので飛車には強く、これを取っても有効な使い道がありません。… pic.twitter.com/eksyr4UFFa

基本的に将棋は、序盤は駒組みを、終盤は寄せを行うので、それらの領域で方針に迷うことはあまり多くないかと思います。けれども、中盤に関しては何を目標にするのかが難しく、方針の定め方が難しいことが多々ありますね。

そこで今回は、そういったシチュエーションを乗り切る方法をテーマにして、解説を進めたいと思います。

敵の囲いに対して相性の良い駒を入手する

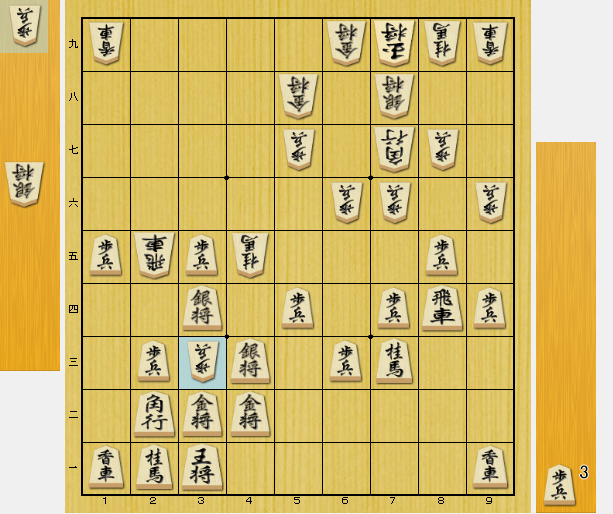

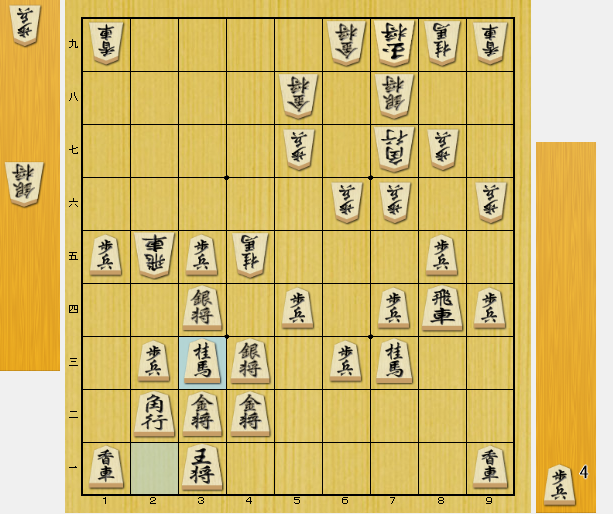

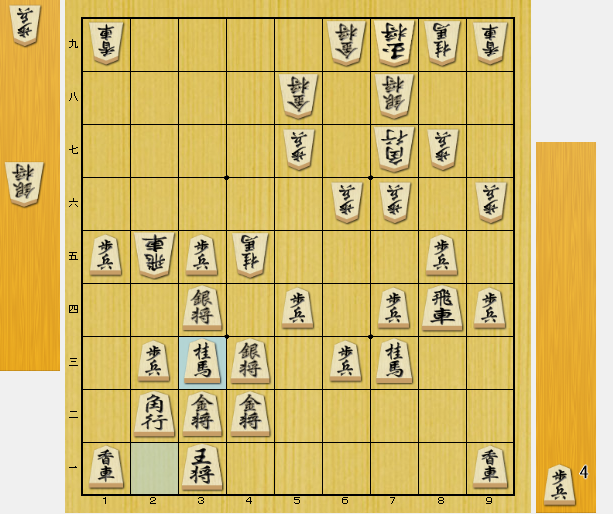

改めて、上記ツイートの局面を始めから振り返ってみましょう。図は相手が☗3三歩と指し、こちらの囲いを攻撃したところです。

この局面は、こちらが守勢に立たされています。ただ、敵の攻めは角が参加していませんし、こちらは囲いの守備力が高いので、一気に潰される状況ではありません。ゆえに、そこまで恐れる必要のない攻めではありますね。

さて、将棋の中盤の目的は複数ありますが、その中の一つが「駒得すること」です。その方針に沿うなら、上図から☖2五銀と指すことになりますね。

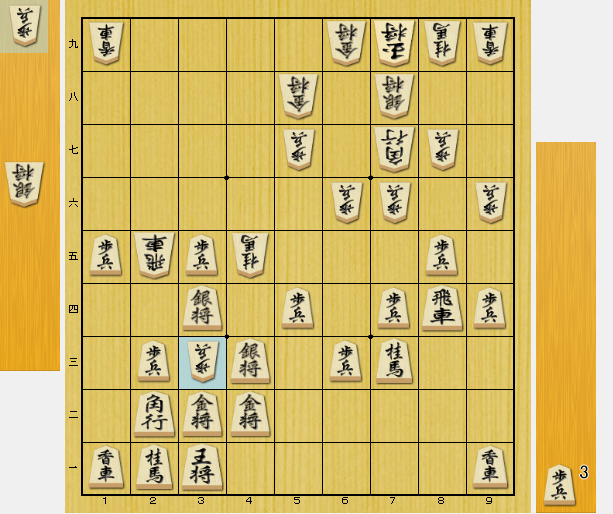

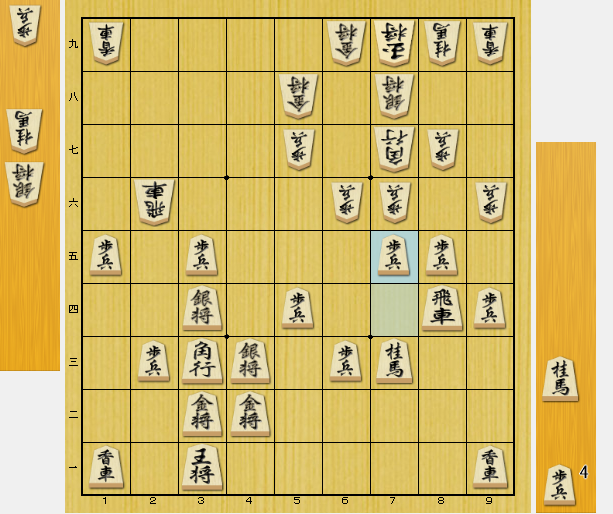

ただ、結論から述べると、これは良い選択ではありません。というのも、そこから☗3二歩成☖同玉☗5三銀と絡まれる手が厄介だからです。

こちらは駒得にはなりましたが、上図は自玉の危険度がかなり上がっており、玉の堅さというアドバンテージが消えていることが不満です。なお、ここでは☖5三同金☗同桂成☖4二歩と進めれば一気に寄ることはありませんが、相手の攻めを切らすことも難しいので、危ない橋を渡っている指し方と言えます。

加えて、こちらは敵陣を攻めるときも、些か都合が悪いきらいがあります。

確かに持ち駒に飛車を持っているのは頼もしいですが、敵の囲いは美濃囲いであり、これは横からの攻めに強い配置です。ゆえに、飛車を入手しても敵陣を攻めにくい側面があるのです。そういう意味でも、この変化はこちらにとって味が良くない状況だと言えるでしょう。

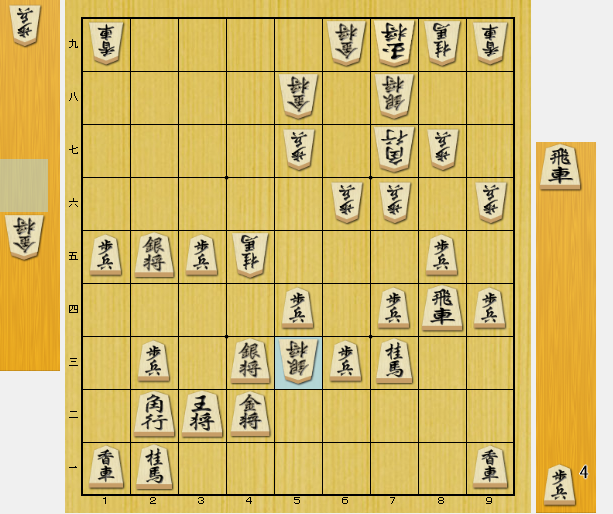

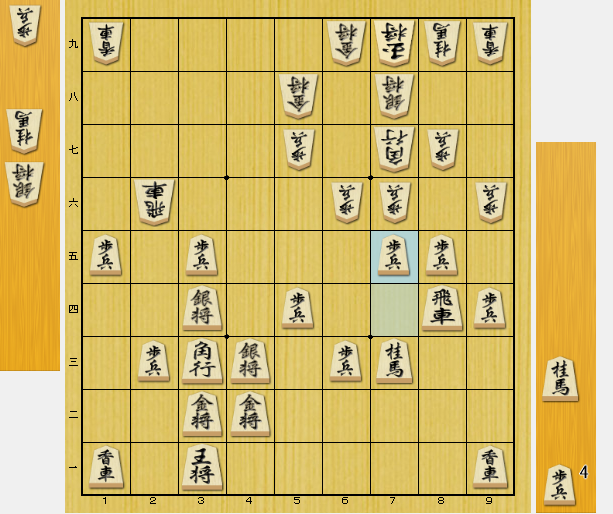

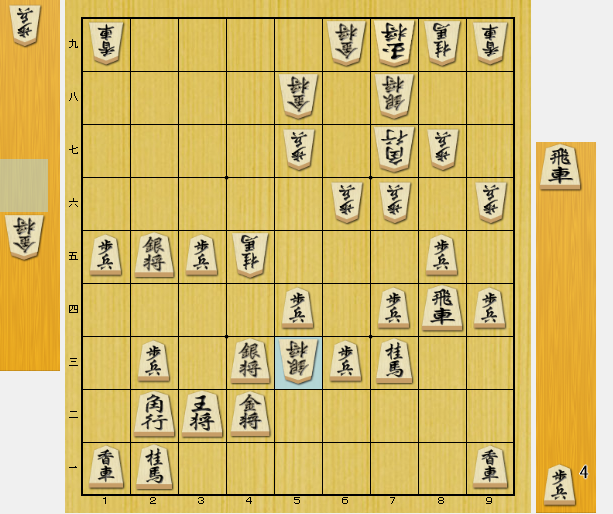

こうした背景があるので、冒頭の局面で筆者は☖3三同桂と指しました。こちらで敵の攻めを処理するのが賢明ですね。

こう指すと飛車を取れる権利を手放すので、駒得することは難しくなります。しかし、これで4五の桂を盤上から消すほうが、こちらは多くの恩恵が得られるのです。その恩恵については後述するので、ひとまず手順を進めます。

上図で相手は当然、☗3三同桂成と指しますが、素直に☖同角と応じましょう。ここでも飛車を取るのは見送るのがクレバーです。以下、☗2六飛に☖7五歩と突っ掛けるのが期待の反撃ですね。

上図は駒の損得はありませんが、失敗例の変化と違い、こちらは玉型が安定していたり、敵の本丸を攻撃できている恩恵があります。

また、美濃囲いの攻略に適した桂を入手したことも見逃せません。こうして上から攻める展開にすれば、美濃囲いは二枚の金が受けに機能しにくいので、的確に弱点を突くことが出来ます。

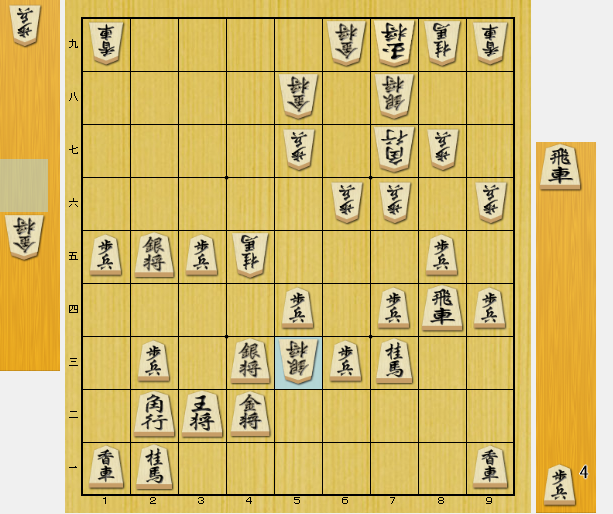

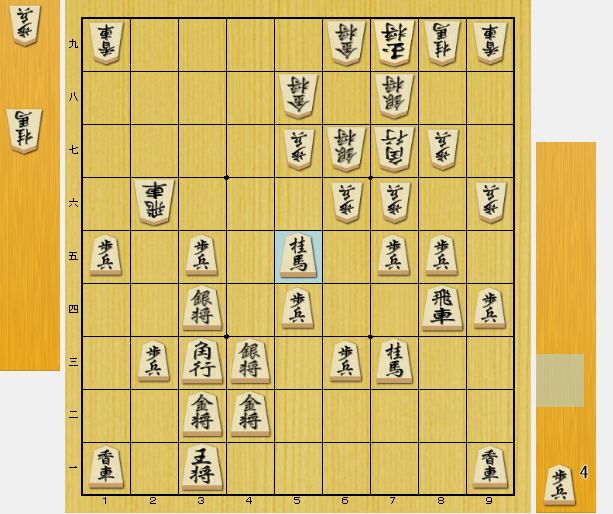

上図で☗7五同歩だと、☖7六歩☗8八角☖8六歩☗同歩☖8五歩という要領で攻めが続きます。こちらは[飛角桂桂]の四枚で攻撃しているので、切れ筋になる恐れはないでしょう。

相手は7六に拠点を作られる手を避けるなら、☗6七銀打と抵抗するのも一案です。ただ、これには☖5五桂と打ち、その銀を目標にすれば問題ありません。

銀を逃げれば☖7六歩と取り込めるので、相手は放置せざるを得ない状況です。そうなると☗4六桂で攻め合うのが一案ですが、☖4五歩☗3四桂☖同銀と進めれば、こちらは嫌味のない状態を維持できます。こちらの囲いは安定していますし、再び桂を入手したので美濃囲いも攻めやすくなっていますね。上図は自玉が堅い状態で敵玉の攻略に向かえているので、こちらが優勢と言えるでしょう。

こうして一連の進行を見ると、こちらは飛車を取らない選択をしたことで、勝ちやすい状況を作れたことが読み取れます。

中盤の目的は駒得することが一つですが、他には「敵の囲いを攻撃する」ことも果たすべき目的の一つです。そして、それを行う際には「どの駒を入手すれば攻略しやすいのか」ということを念頭に置くのが肝要です。こうした点を意識すると、中盤で判断に迷うケースが少なくなってくるのではないかと思います。

手番と駒効率を重視する

繰り返しになりますが、今回の題材では敵の囲いを攻撃しやすい駒を入手することが話の肝でした。ゆえに、筆者は飛車ではなく4五の桂を取る選択をしたのですが、それを選んだ背景には、別の理由もあったのです。

それは、「手番と駒効率の重視」ということですね。

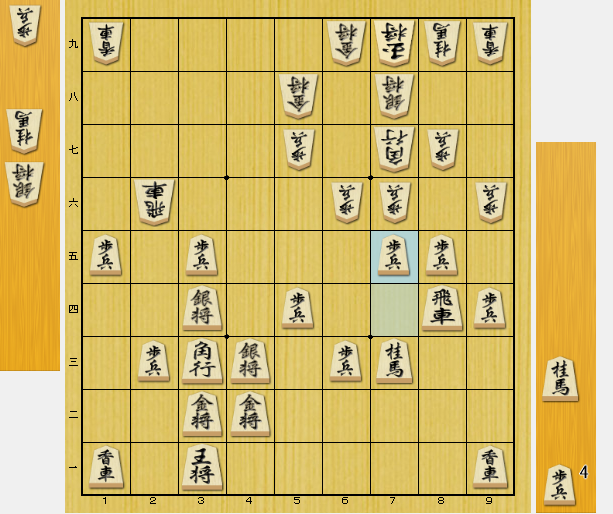

改めて、失敗例の局面を提示します。先述したように、上図では飛車を持っていても敵陣を攻撃する有効手段が乏しいことが問題の一つですが、他には手番が取れていないことや、駒の働きが悪くなっていることも見逃せない要素と言えます。

つまり、こちらは手番が取れていないので攻勢に出ることはできません。攻めに転じることが出来ないと、7・8筋の飛や桂を使う目途が立たないので、それらの働きも自ずと悪くなります。また、2五の銀も働きが良いとは言い難いですね。一方、相手の4五の桂は効率が抜群に良く、これに威張られている印象は否めません。

逆に、成功例のほうは手番が取れているので、攻勢に転じることに成功しています。また、遊び駒は一つもなく、全ての駒がきちんと機能していることが分かります。

このように、[攻勢+遊び駒が無い]という状況を確立させたほうが、半端に駒得するよりも勝算の高い局面が作れます。ゆえに、手番と駒効率を重視するのが大事というわけですね。こうした点も意識すると、より判断の精度が向上することでしょう。

また、こうした中盤で方針に迷ったときに役に立つ考え方は、他にもあります。よろしければ、以下の記事も併せてご覧いただけますと幸いです。

0件のコメント