どうも、あらきっぺです。

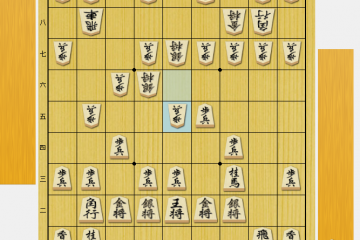

今回の題材は、こちら。

【終盤に向けた準備のやり方】

— あらきっぺ (@burstlinker0828) September 5, 2025

互いに敵陣を攻める形を作っており、終盤に近づきつつある局面です。こちらは飛車を成るのが自然に見えますが、それ以上に☖76飛のほうが得策です。… pic.twitter.com/xWlkX8Q3GB

将棋の一局を大きく分けると[序盤・中盤・終盤]の三つに区分できますね。ただ、終盤は他の部分と比べると重視すべき評価軸に変化が起こります。ゆえに、中盤と終盤の境目は、何に重きを置くのか非常に難しい側面があります。

そこで今回は、そうした場面の考え方をテーマにして、解説を進めたいと思います。

自玉に脅威が及びにくい形に持ち込む

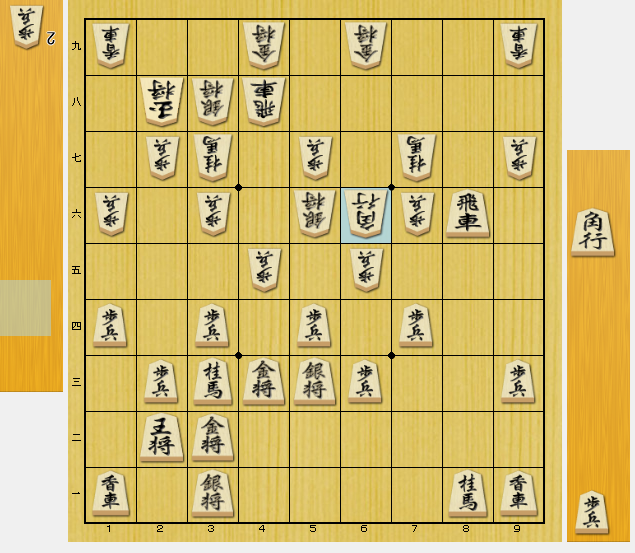

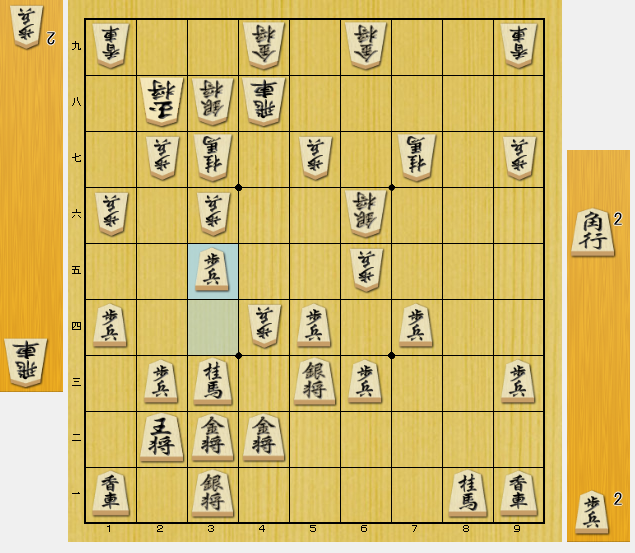

改めて、上記ツイートの局面を始めから振り返ってみましょう。図は相手が☗6六角と指し、要所に角を設置したところです。

この局面は、こちらの方が玉が堅く、かつ飛車の働きでも勝っています。これらの優位性が大きいので形勢は優勢ですが、決定的なリードを得るには、もう一押しが必要でもあります。その具体案を見出すことが、こちらの命題と言えるでしょう。

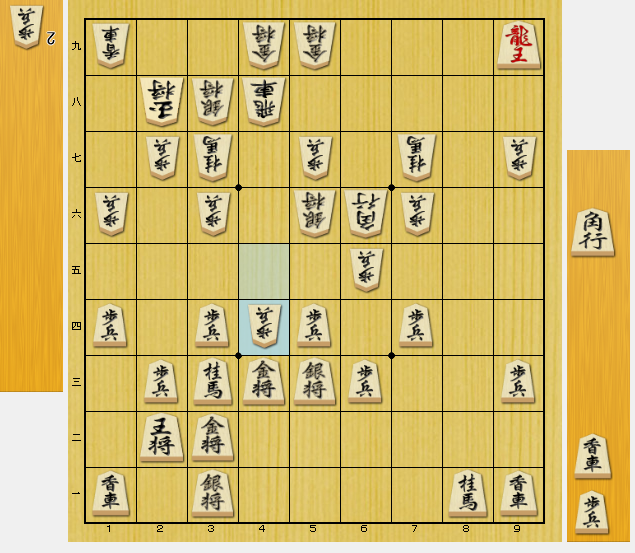

さて、上図では飛車が成れるので、☖8九飛成☗5九金左☖9九竜と進めるのは自然です。実際、これでも悪くありませんが、そこで☗4四歩と突かれると、少し面倒な局面になるきらいはあります。

これを☖同銀だと☗同飛から守備駒を剥がされてしまいます。それを避けるなら☖4二金引ですが、その局面は☗3五歩や☗4五桂といった攻め筋が残っており、自玉が万全ではないことがネックです。

また、上図ではいつでも☗6四歩☖同歩☗6九歩で防波堤を作られる手が生じているのも懸念材料です。この粘りがあるので、こちらは竜を作っても敵玉に大きな脅威を与えているとは言えません。これらの背景があるので、上図はそこまでリードを広げていない節があります。

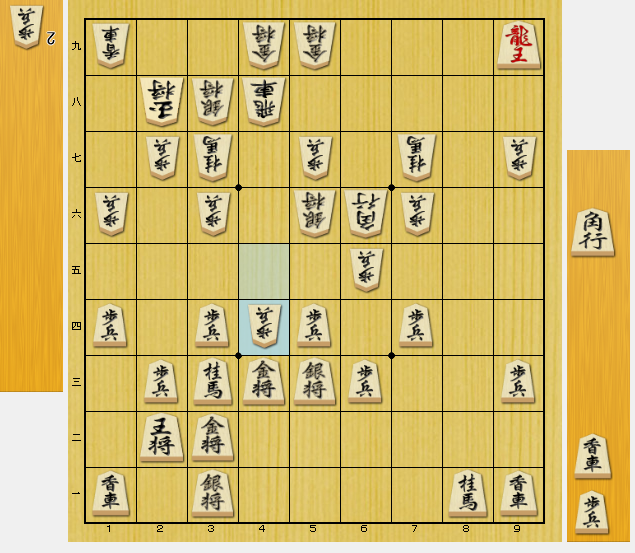

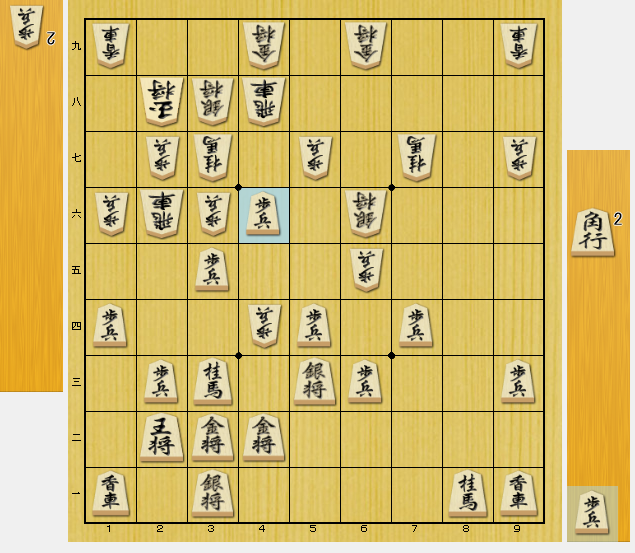

こうした背景があったので、冒頭の局面で筆者は、別の方向性の手を選びました。具体的には、☖7六飛と寄ります。これが来るべき終盤戦を意識した一着ですね。

竜を作る権利があったのに、わざわざ横へ移動するのは変調に感じられるかもしれません。ただ、先述の失敗例では、6六の角が強い力を発していました。こちらとしては、この駒を盤上から消してしまえば自玉の安全度がぐんと上がります。ゆえに、こうして角を攻撃するほうが価値が高いと言えるのです。

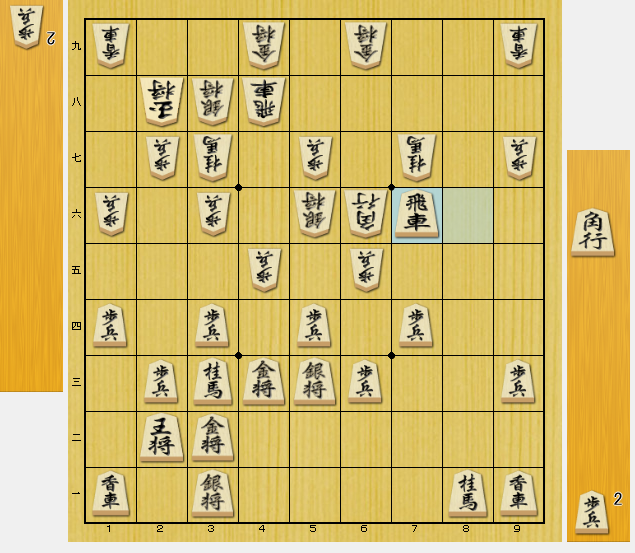

ひとまず相手は☗4四歩の突き出しを利かしますが、これには☖4二金引で角を捌かせないようにします。こうすれば有効な攻めが無いので☗6七銀と引くよりありません。以下、☖6六飛☗同銀☖3五歩と進めれば、こちらは一方的に敵陣を攻める状況に持ち込めます。

これを☗同歩だと、もちろん☖3六歩が痛打です。上図で自然な受けは☗4六飛ですが、それには☖7三角から飛車を狙えば、いずれ☖3六歩が実現するので問題なく攻めが続きます。

それゆえ、相手が3六の地点を補強するには、☗2六飛と打つよりないところです。ただ、これには☖4六歩と置くのが冷静で、こちらは大きくリードを奪うことが出来ます。

これは次に☖4四銀で歩を払う手を見せています。この歩が取れれば自玉がさらに安全になりますし、2六の飛を捕獲することも見えてきます。また、ここで☗4六同飛には、☖7三角☗4八飛☖4六歩と進めれば良いでしょう。とにかく4八の飛の利きを堰き止めて4四の歩を払えば、彼我の厚みが大差になるので盤上を掌握できます。上図は玉型と駒の効率に小さくない差がついているので、居飛車が大いに優勢と言えるでしょう。

こうして一連の進行を見ると、こちらは6六の角を消したことで、玉型の差を広げることに成功したことが読み取れます。

将棋の終盤は、基本的には互いに敵玉の寄せを目指します。そして、その寄せ合いは玉型が安全なほうが有利になりやすいことは言うまでもありません。

それを踏まえると、終盤を迎えつつある局面では、自玉の安全度を高める手の価値が、抜群に高いことが読み取れます。特に、上図のように手番を取りながら安全を確保するのが理想です。そうした手を逃さないようにすれば、競り合いを制することが増えてくるかと思います。

敵の金銀を囲いに近づけない

繰り返しになりますが、今回の題材では手番を取りながら自玉の安全を確保することが重要な部分でした。ゆえに筆者は☖7六飛で角を消しに行ったのですが、この手を選んだ背景には、もう一つ別の理由もあったのです。

それは、「敵の金銀を囲いに近づけさせない」ということですね。

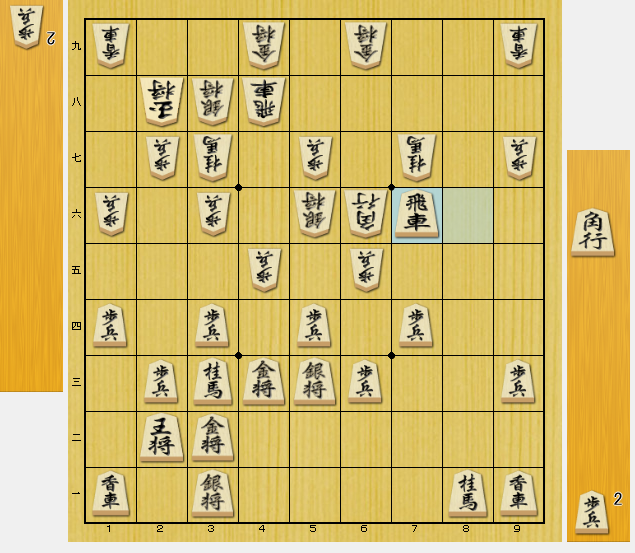

改めて、失敗例の図を提示します。この局面の相手は全ての金銀がまとまっており、十分に働いていることが読み取れます。こうして金銀がしっかり機能すると、必然的に玉の安全度も高まるので相手を倒す難易度は高くなりますね。

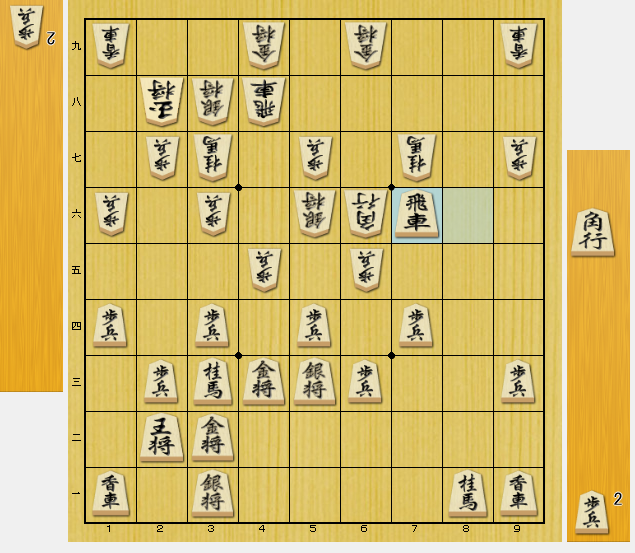

逆に、成功例のほうは、6筋の金銀が囲いから離れています。こうなると大して機能しないので、敵玉の薄さが目立ちますね。ゆえに、この進行はこちらがリードを広げているのです。

このように、必然の応酬の中で敵陣の金銀を囲いから引き離す順がある場合は、それを選ぶほうが良いケースが多々あります。こうした点も意識しておくと、大局観の精度が上がるのではないでしょうか。

また、こうした中盤と終盤の境目で心掛けておくと良いことは、他にもあります。よろしければ、以下の記事も併せてご覧いただけますと幸いです。

1件のコメント

武田和浩 · 2025年10月18日 1:57 PM

角が飛車で当たりになるとは思っていましたが、交換する発想はありませんでした🎵

終盤は角より飛車という感じを持っていますが状況次第ですね!💡