どうも、あらきっぺです。

今回の題材は、こちら。

【居飛車穴熊の必修手筋】

— あらきっぺ (@burstlinker0828) August 28, 2025

こちらは松尾流穴熊が完成しているので、打開を図りたいところです。争点が少なく仕掛けは難しいようですが、ここは☗36飛と寄れば動くことができます。… pic.twitter.com/MtszBS4oGR

将棋は駒組みが完了すれば、基本的には仕掛けを考えることになります。ただ、仕掛けは失敗すると形勢の悪化に直結するので、それの技術を身につけることは非常に高い価値があると言えます。

そこで今回は、仕掛ける際に意識しておくと良いことをテーマにして、解説を進めたいと思います。

大駒の利きを敵陣に届きやすくする

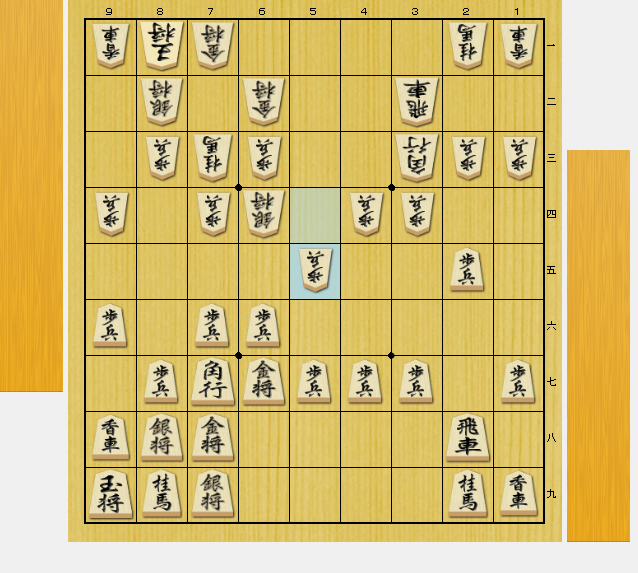

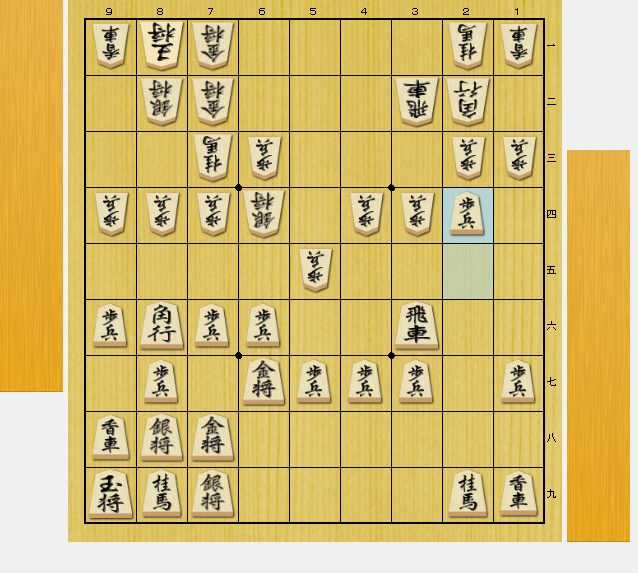

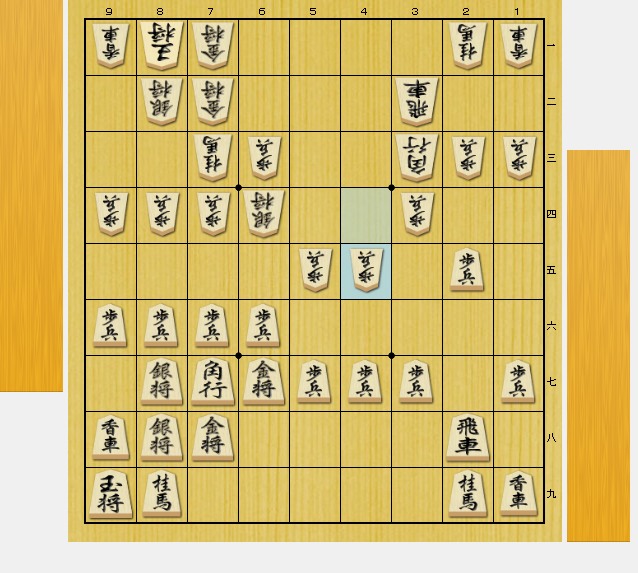

今回は、上記ツイートの少し手前の局面から解説します。図は相手が☖5五歩と指し5筋の位を取ったところです。

上図は対抗型の将棋であり、典型的な持久戦となっています。こちらは囲いが完成していますが、攻めの形はまだ作れていません。よって、ここからはそれを作って仕掛けの手段を確保することが先決と言えるでしょう。

そうは言っても、上図は争点が少なく、どう仕掛けの糸口を掴むのか難しそうに見えます。ただ、ここから☗2六飛→☗8六角と進めると、仕掛けやすい状況に持ち込むことが出来ます。

この☗2六飛や☗8六角は、大駒の利きを敵陣に届きやすくした意味があります。つまり、前者は☗3六飛や☗4六飛といった手を見せており、後者は6四の地点に利きを届かせています。これで下準備は完了したので、ここからは本格的に仕掛けを狙います。

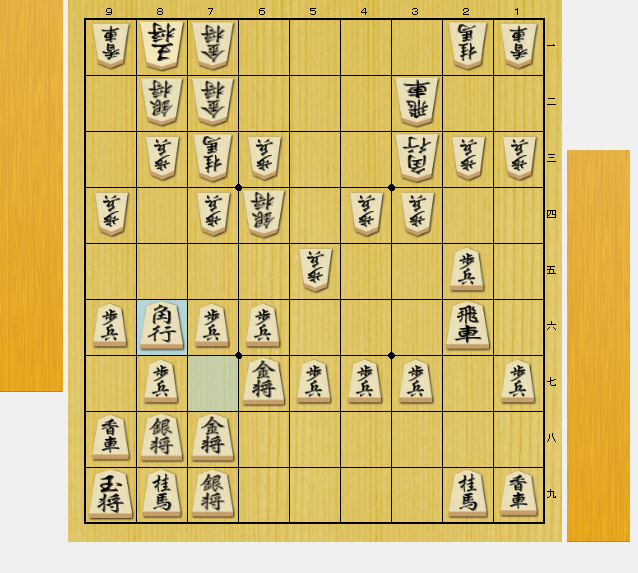

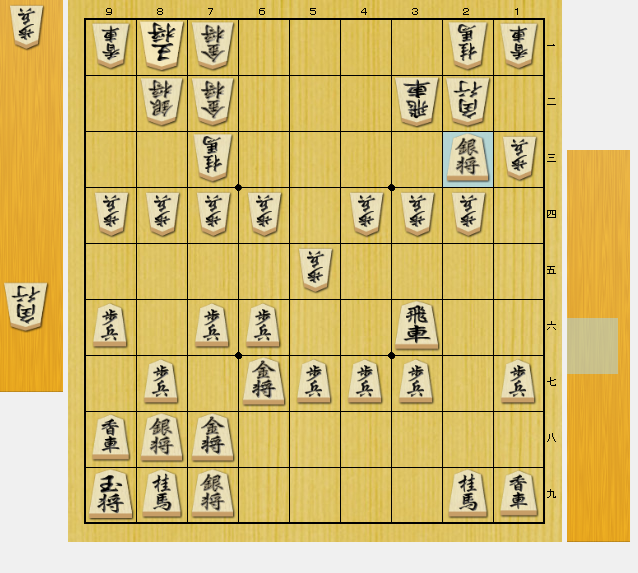

相手としては、8六の角を撤退させれば自陣の脅威が緩和されます。それを踏まえると、上図では☖8四歩でプレッシャーを掛けるのは自然と言えます。

ただ、こちらは気にせず動きましょう。手始めに、☗3六飛と寄ります。まずはこの揺さぶりで、敵陣に隙を作ります。

ここで☖5一角と引くと、☗5六歩と反発する手が絶好です。振り飛車は☖5二飛で対抗したいですが、それには☗3四飛で穴が開いてしまいます。

この変化に備えるなら、振り飛車は☖2二角と引くことになります。☗5六歩には☖5二飛☗3四飛☖5六歩で対抗できます。この変化は2二の角が飛車の成り込みを防いでいることが自慢です。

しかし、上図で☖2二角には、☗2四歩の突き出しが痛烈。このとき、居飛車は角を8六に配置したことが活きてきます。

振り飛車は角を下げてしまったので、この配置で2筋の歩を突かれると☖同歩と応じるよりありません。しかし、2三に空間が生じると、☗6四角☖同歩☗2三銀という攻め筋がありますね。こうなると、もう攻めが止まる心配はありません。

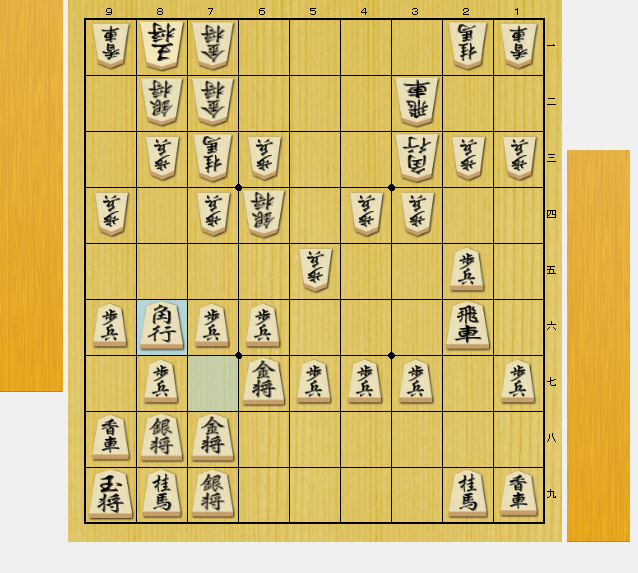

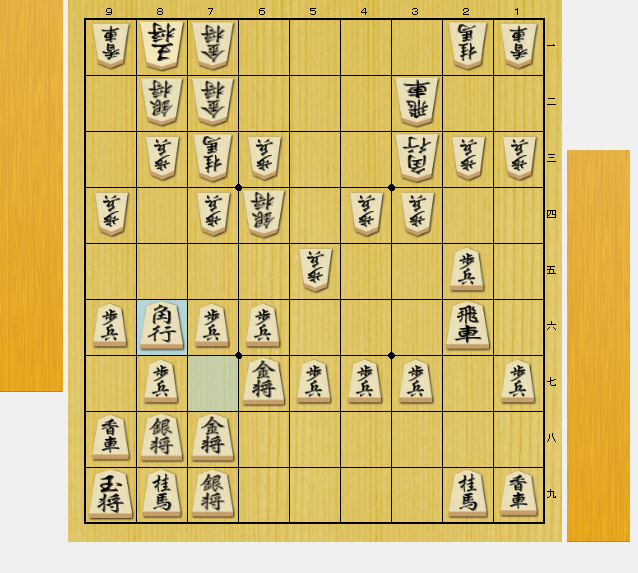

上図では☖5二飛と逃げるくらいですが、☗2二銀不成☖同飛☗3四飛☖3三銀☗3五飛と進めましょう。次は☗5五飛や☗4三角など、敵陣に侵入する手が複数残っています。相手はそれらの攻め筋を全て防ぐことは出来ませんし、攻め合いを挑める状況でもありません。したがって、上図は居飛車が優勢と言えるでしょう。

こうした進行を見ると、☗2六飛や☗8六角で敵陣に利きを届かせやすくしたことが、仕掛けを成立させる手順に繋がっていることが読み取れます。

このように、仕掛けを行う際には、その準備として大駒の利きが敵陣に届きやすい状況にしておくことが大事です。こうした手は見た目以上に効力があり、攻め筋を増やす結果に繋がることが多々あります。これは非常に汎用性が高いので、意識しておきましょう。

必要以上に歩を突かない

ところで、今回の題材ではメインテーマではなかったので多くは言及しなかったのですが、仕掛けを狙う際には「必要以上に歩を突かない」こともポイントの高い行動です。

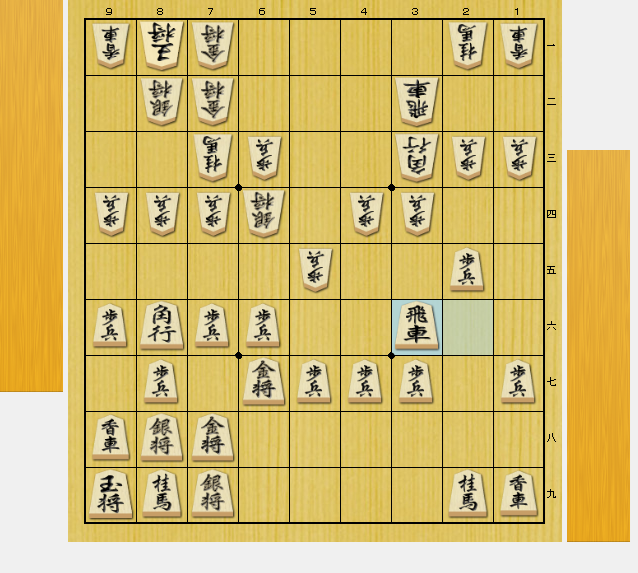

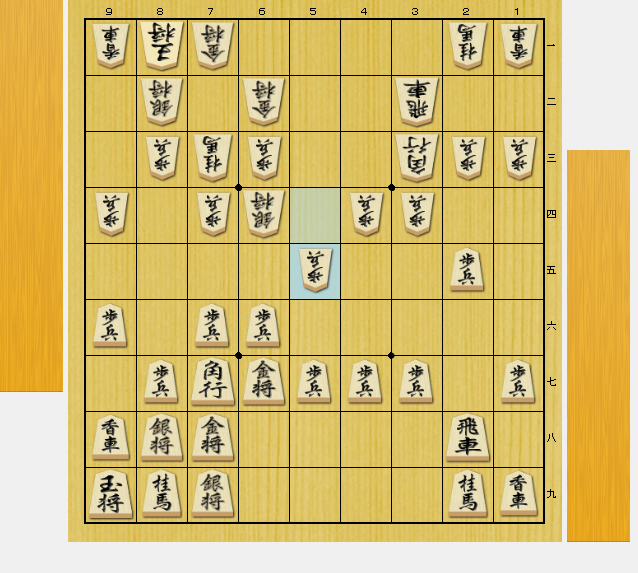

例えば、冒頭の局面では☗8六歩→☗8七銀という順で銀冠穴熊に発展させる手も全くないわけではありません。こうすれば将来の端攻めを未然に防げるので、守備力が上がることは確かです。

ただ、この局面においては、あまり得策にはなりません。

もし居飛車が銀冠穴熊に発展すると、上図のような局面になることが予想されます。こうなると、居飛車は7七の角が使いにくく、打開しにくい状況になってしまいます。これは角が8六に移動できなくなり、それの可動域が減ったことが痛いですね。

このように、将棋の序盤は必要以上に歩を動かすと、かえって動きにくい状況になることが少なからずあります。特に、大駒や銀桂が進める場所に歩を動かしてしまうと、駒が渋滞するので逆効果になりかねません。この点も意識しておくと、より良い駒組みを行うことに繋がるかと思います。

また、こうした仕掛けの際に意識すると良いことは、他にもあります。詳しくは、以下の記事で解説しておりますので、そちらも併せてご覧いただけますと幸いです。

0件のコメント