どうも、あらきっぺです。

今回の題材は、こちら。

【持ち駒は敵陣に打ち込んで使え】

— あらきっぺ (@burstlinker0828) July 29, 2025

7筋で銀交換が行われ、一段落したところ。こちらは穏便に駒組みを進めても悪くありませんが、ここはそれ以上に☗82銀と打つのが有力です。… pic.twitter.com/gBcdL2lnGH

将棋は、序盤は駒組みを行うという明確な指標がありますが、中盤に入ると状況が複雑化してくるので、何を指標にすれば良いのかが分かりにくくなる側面があります。ただ、中盤において汎用的に有効な指針は確かに存在し、それをある程度知っておけば、局面を優位に運べる可能性が高まります。

今回は、そうした事柄をテーマにして解説を進めたいと思います。

持ち駒は敵陣に打ち込んで使う

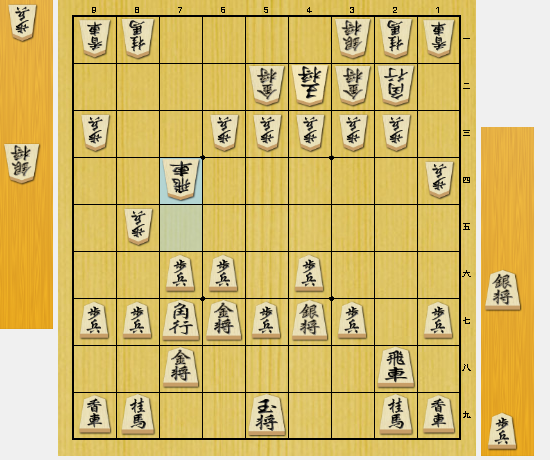

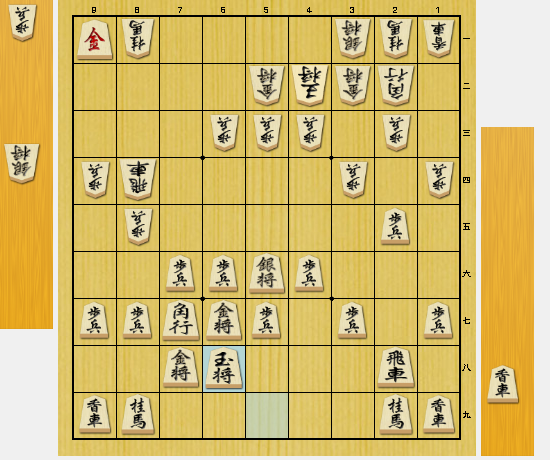

改めて、上記ツイートの局面を始めから振り返ってみましょう。図は相手が☖7四飛と引き、飛車取りを回避したところです。

この局面は、直前に7筋で銀交換が行われ、それが一段落した経緯があります。こちらは自分だけ手厚い囲いが作れているので、少し模様の良い局面です。また、相手から厳しい攻めがとんでくる状況ではないので、かなり自由度の高い局面とも言えます。ただ、そうした場面は選択肢が広いので、逆に難しい側面もありますね。

さて、こちらは居玉が気になるので、☗6八玉で陣形整備を行うのは自然です。この場合、☖8四飛☗5六銀☖3四歩という進行が予想されます。

以降も、しばらくは駒組みが進みそうな状況です。こちらは☗7九玉や☗9六歩、他には☗1六歩、☗6五歩も考えられるでしょう。手厚い陣形を作れているので、こちらが模様の良い将棋ではありますね。

ただ、上図は明確な戦果を上げたわけではないので、少し先行きが不透明なきらいはあります。そして、そうした状況がしばらく続くと、模様の良さはいつの間にか雲散霧消してしまうことは少なくありません。こちらとしては、もうちょっと積極的に良さを求めたいところはありますね。

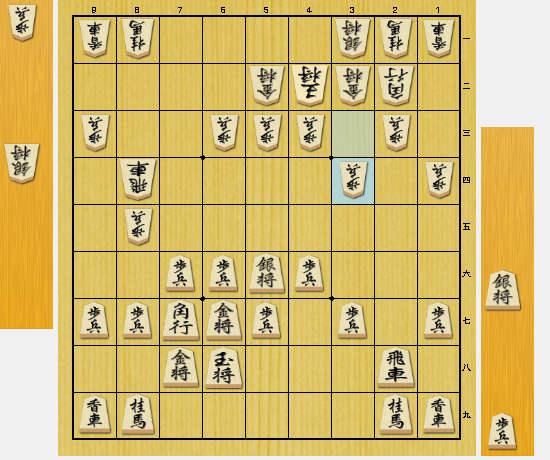

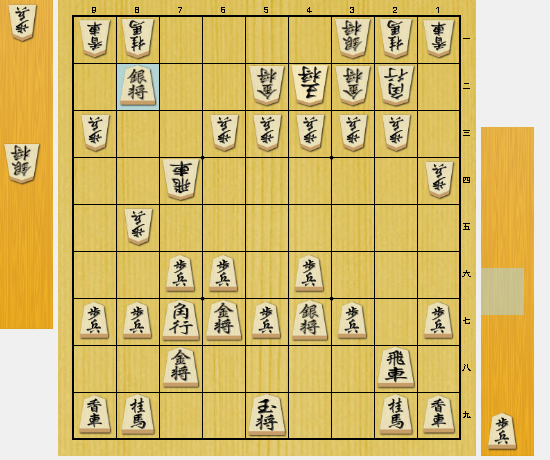

こういった背景があったので、冒頭の局面で筆者は、少し局面を動かすことにしました。具体的には、☗8二銀と打ちます。これが模様の良さを具体化させる一着ですね。

こちらは玉の囲いが万全ではない状態で動いていますし、この段階で持ち駒の銀を手放すのは性急な指し方に見えるかもしれません。しかし、先述したように現状では相手から厳しい攻めが無いので、こちらは憂いなく動ける状況です。そして、これを指せば確実に駒得できるので、銀を投資する価値は大いにあるのです。

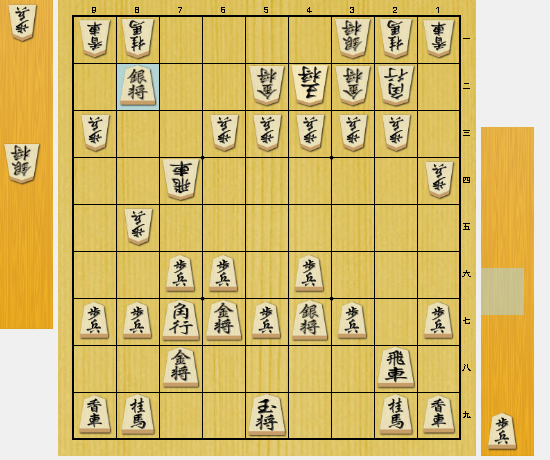

相手は桂香二枚を取らせると駒損が激しいので、上図では☖8一飛で桂を守るのが妥当です。こちらは当然、☗9一銀成で香を頂きましょう。

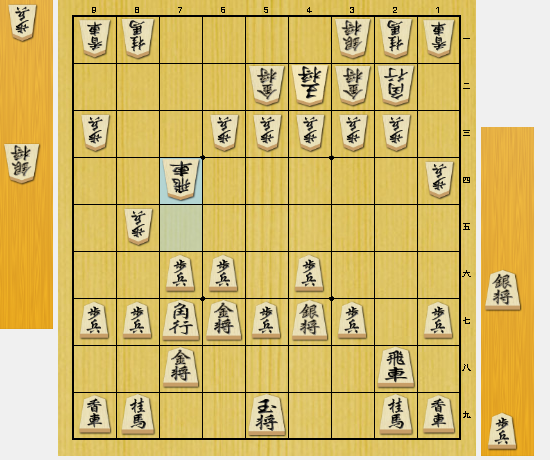

この局面は、次に☗9五角と出る手が楽しみです。以下、☖8三飛には☗8四香、☖9四飛には☗9六歩と進めれば、8一の桂を入手できるので駒得が広がります。

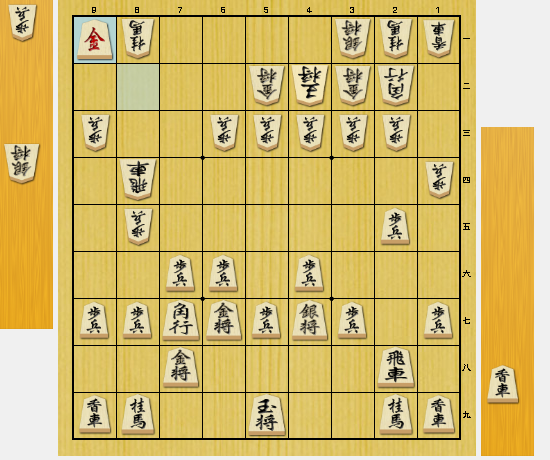

よって、上図ではそれを防ぐため、☖9四歩と突くのは必須です。この場合、厳しい攻めは繰り出せないので、☗5六銀や☗6八玉で陣形整備を進めるのが良いでしょう。

こうした局面になると、失敗例で示した変化とよく似ています。しかし、今度は「香得」という戦果を上げているので、模様の良さが消え去る展開にはなりません。以降は☗6五歩と突き、角交換から☗6六角と設置する手が楽しみの一つとなります。それが実現すれば、8一の桂が取れる公算が高いので、さらに駒得が広がりますね。

こうして二つの変化を比較してみると、☗8二銀と打った変化のほうが、条件が良いことが分かります。

このように、中盤の入口では持ち駒を敵陣に打ち込み、戦果を求める意識が必要です。持ち駒はどこにでも使うことが出来ますが、これを自陣に投資しても戦果を得られるケースはほぼ無いので、そうした使い方は理想とは言えません。特に、上図のように駒得が見込める場合は、僻地へ投資しても問題ないケースが多いですね。

隙を消される前に動く

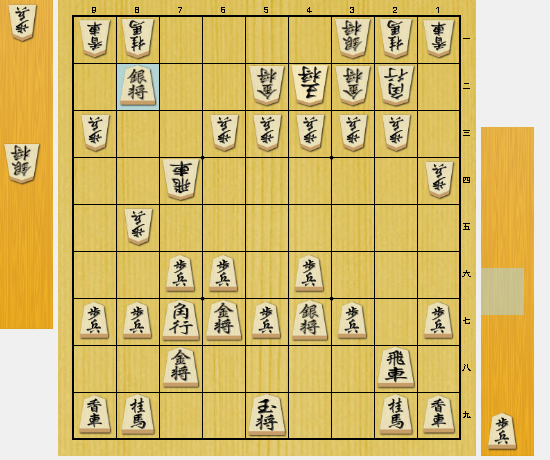

繰り返しになりますが、今回の題材では持ち駒を敵陣に打ち込むことが話の肝でした。ゆえに筆者は☗8二銀と指したのですが、この手を選んだ背景には、別の理由もあったのです。

それは、「隙を消される前に動く」ということですね。

改めて、冒頭の局面を提示します。上図は次に☖8四飛を指されると、敵陣の隙が消えてしまい、駒を打ち込むことが難しくなってしまいます。こうした「隙を消される一手前の局面」は、動くことを考えなければならないと言えるでしょう。

また、こうして早期に動いて戦果を求めることが出来れば、以降の戦いが楽になることも利点の一つと言えます。将棋はゼロサムゲームなので、自身が有利になればなるほど期待勝率も高くなります。ゆえに、「隙あらば動く」という姿勢は勝つ上で非常に重要です。こうした点も意識しておくと、中盤の判断基準がクリアになってくるかと思います。

また、こうした中盤の入口で意識しておくと良いことは、他にもあります。よろしければ、以下の記事も併せてご覧いただけますと幸いです。

0件のコメント