どうも、あらきっぺです。

今回の題材は、こちら。

【敵の配置が祟る展開を目指せ】

— あらきっぺ (@burstlinker0828) February 15, 2025

相手が☖52金と上がったところ。後手陣は中央に厚みがありますが、見方を変えれば銀が上擦っており、安定感に欠ける配置とも言えます。その不備を突きたいですね。… pic.twitter.com/IHRzxnMiaX

将棋は序盤戦で大差が着くことは稀ですが、細かい部分の損得が作戦勝ちや主導権を握ることに繋がるケースは少なくありません。ただ、そうした細かい部分の損得は、一体何に注目すれば良いのかが見えにくいところはありますね。

そこで今回は、そうした部分を考える際に役に立つ考え方をテーマにして、解説を進めたいと思います。

敵陣の性質に注目する

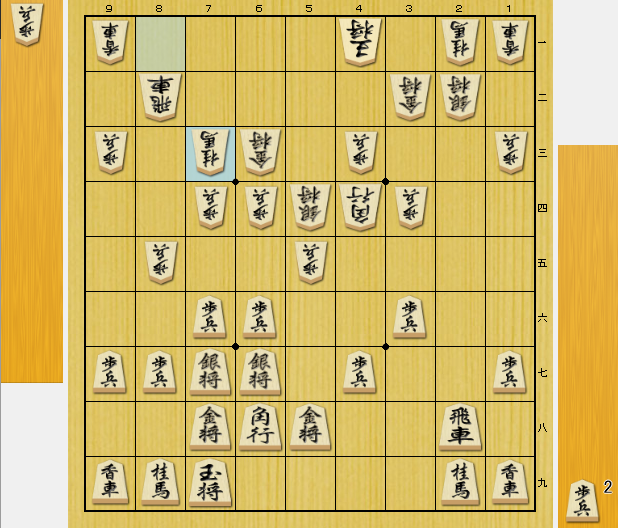

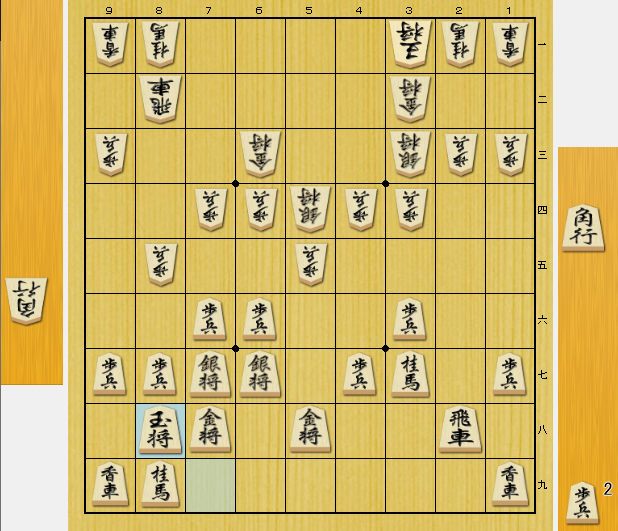

改めて、上記ツイートの局面を始めから振り返ってみましょう。図は相手が☖5二金と指し、陣形を整備したところです。

この局面は、相居飛車の力戦形です。こちらは銀矢倉の堅陣に構えていますが、相手の配置は独特ですね。部分的には普通の配置でも、全体的に見るとあまり見たことのない組み合わせで、珍しい布陣です。

また、この局面は互いに完全に駒組みが完了しておらず、構想力が求められる将棋になっているとも言えるでしょう。

さて、こちらとしては、2四の角をどこへ据えるのかが考え所の一つです。ここに置いたままでは敵陣に近過ぎるので、どこかに引き上げて使うことになりますね。

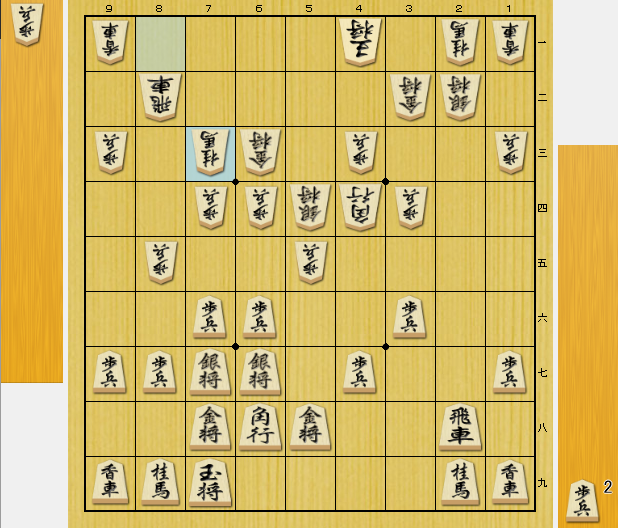

そうなると、☗6八角と引くのは自然に思えます。対する後手は、☖6三金☗7九玉☖7三桂で、攻めの準備を整えるのが妥当です。

これは何気ない進行のように感じますが、結論から述べると、こちらとしては満足のいく展開ではありません。

なぜ、この局面に満足がいかないのかというと、相手のほうが攻勢に出やすい状況になっていることが理由の一つとして挙げられます。例えば上図で☗8八玉には、☖6五歩☗同歩☖同桂☗6六銀右☖5六歩といった仕掛けがあります。こうして一方的に攻められると、銀矢倉の堅陣が活きない形になってしまいますね。

加えて、この局面は後手陣の駒がどれもしっかり機能していることも面白くない部分です。

例えば、後手は[☖4四角・☖2二銀型]という配置を作っているので、2筋に歩を打つ受けを省けています。それにより、☖2六歩など、こちらの飛車を圧迫するアグレッシブな手も指せるようになっていますね。よって、こちらは2筋の歩交換があまり活きていません。

他には、[☖5五歩・☖5四銀・☖6三金型]も手厚い好形です。これに構えたことで4四の角が安定していますし、☖6五歩から自然に攻めることが出来るようにもなっています。このように、後手は独特な布陣を作っているのですが、上図まで進むと高い攻撃力を有した構えになるのです。

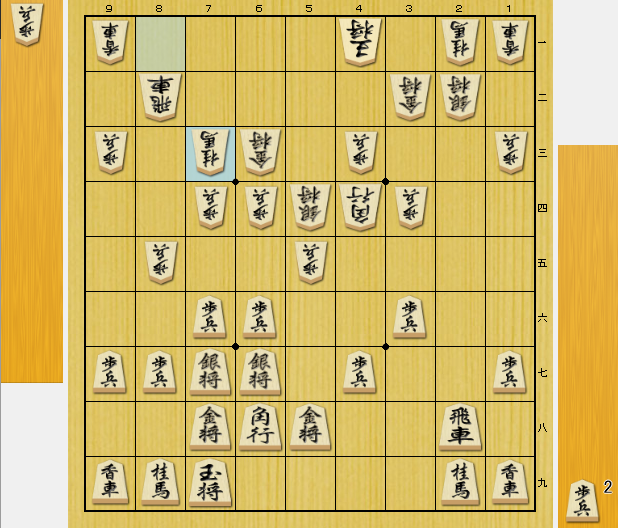

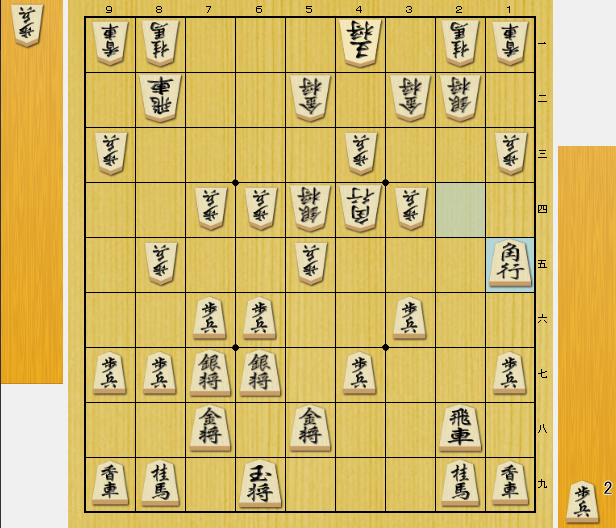

そうした背景があったので、冒頭の局面で筆者は、別の方向性の手を選びました。具体的には、☗1五角と指します。こうして角を右側へ引くのが最適な指し方になります。

こちらに角を動かすのは、意外に感じられた方も多かったかと思います。ただ、先手は角を6八に配置しないほうが、攻撃力を高めることが期待できるのです。

相手はもちろん☖6三金で陣形を整えますが、そこで☗2六角とぶつけるのが先手期待の一着です。

こうして角交換を挑めば、こちらは☖2六歩のように飛車を圧迫される心配が全くありません。

また、これは相手が[☖5五歩・☖5四銀・☖6三金型]に組んだから角をぶつけたという意味もあります。確かに後手陣の中央は手厚いですが、駒が上擦っているので駒を打ち込まれる隙が生じやすいという見方も出来ますね。こうした理由があるので、角交換を挑むほうが得策なのです。

後手は☖2六歩の筋が使えなくなった以上、2筋に歩を打っておくほうが無難です。ゆえに上図では☖2三歩が自然ですが、こちらは☗4四角→☗7九玉→☗3七桂→☗8八玉と進めて陣形を充実させましょう。

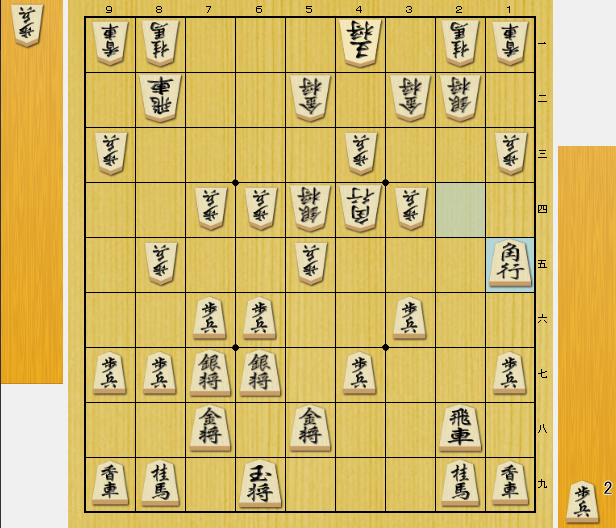

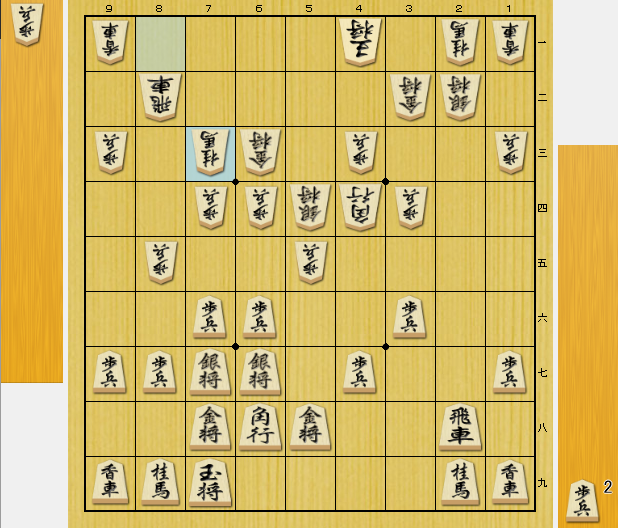

こうした状況になると、後手は☗7一角の筋がチラついているのが痛く、陣形の不安定さが目立ちます。6三の金が4三にいれば堅さは申し分ないですが、現状では手薄な形ですね。

また、後手は☖7三桂を指したいところですが、上図でそれを指すと☗7五歩☖同歩☗7四歩☖同金☗5三角で馬を作られてしまいます。上図の後手は角交換の適性が低い問題が祟りつつあり、指す手が難しい状況に陥っています。逆に、先手は☗1六歩で端攻めの準備を進めたり☗4六歩→☗4五歩で争点を増やすなど、指す手には困りません。よって、上図は先手の作戦勝ちと言えます。

こうした事情を踏まえると、先手は先手は失敗例の変化よりも、かなり条件が良くなっていることが読み取れます。☗1五角→☗2六角で、角交換を挑んだ恩恵がよく分かりますね。

このように、将棋の序盤は敵陣の性質を見極めることが重要な技術になることがしばしばあります。思いついた手や見た目が自然な手を選ぶのではなく、「相手の布陣は〇〇だから、こうした特徴がある」という性質に目を向け、それが祟る展開を目指すことが大事です。そうした意識を持って駒組みを考えると、序盤の細かい損得を見抜くことに繋がるかと思います。

「司令塔」を潰せ

繰り返しになりますが、今回の題材では「敵陣の性質に注目する」ことが重要な部分でした。ゆえに筆者は角交換を挑むプランを選んだのですが、この手を選んだ背景には、もう一つ別の理由もあったのです。

それは、「司令塔を潰す」ということですね。

改めて、失敗例の変化を提示します。この局面は先述したように、将来の☖6五歩や☖2六歩が厄介で、先手は選びたくない進行です。そして、これらの狙いは、いずれも4四の角が軸になっていることが分かります。つまり、これが後手の構想を司る駒になっているのです。

将棋の序盤は駒組みが進むにつれて、こうした「司令塔」が盤上に発生するケースが多々あります。この司令塔が威張り出す展開になると、不本意な状況に陥る可能性が高くなります。よって、こうした駒は早急に攻撃したり、盤上から消してしまうのが有効な対処法になります。だからこそ、☗1五角→☗2六角の順がよいということになるのですね。

また、こうした序盤でリードを奪うために必要になる考え方は、他にもあります。よろしければ、以下の記事も併せてご覧いただけますと幸いです。

1件のコメント

武田和浩 · 2025年4月18日 10:53 AM

司令塔の駒の効きを弱めるという発想はなるほどと思いました🎵